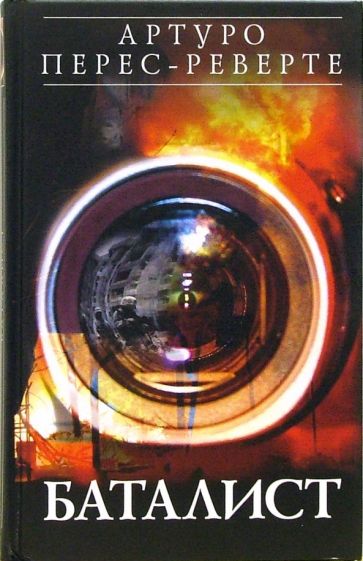

Баталист

Он проплыл привычные полторы согни метров в открытое море и еще столько же к берегу, пока не коснулся ногами круглой прибрежной гальки. Вытерся полотенцем, висевшим на сухом белом стволе выброшенного морем дерева, надел рубашку и сандалии и поднялся по узкой тропинке, которая вела от бухты к башне. Там он приготовил кофе и принялся за работу. Несколько дней подряд ему не удавалось подобрать нужный оттенок дня неба, и теперь он кропотливо наносил на грунт голубые и серые мазки. Последнее время он почти не спал, сон его был беспокойной дремотой, и в эту ночь он наконец понял, что лишь холодные цвета способны правильно оттенить унылую даль, где белесая дымка скрывает силуэты шагающих по кромке моря солдат. Четыре дня подряд, бродя вдоль берега и глядя на поверхность воды, он тщетно пытался уловить странный цвет бледного утреннего неба и затем передать его на фреске легкой лессировкой титановыми белилами. На этот раз он добавил к белилам кобальт, немного светлой охры и получил пронзительный голубой оттенок. Затем, сделав несколько пробных мазков на подносе, служившем ему палитрой, приглушил тон. добавив немного желтого кадмия, и безостановочно проработал все утро. Наконец сунул кисть в зубы, отступил назад и полюбовался результатом. Теперь море и небо на фреске, покрывающей всю внутреннюю стену башни, сочетались более гармонично, и хотя впереди по-прежнему было много работы, он добился главного: зыбкая полоска на далеком размытом дождем горизонте подчеркивала одиночество людей — темных силуэтов с металлическим отблеском доспехов.

Он промыл кисти и разложил их на просушку. Внизу, у подножья отвесных скал, послышались шум мотора и музыка, доносившиеся с туристического катера, который ежедневно в одно и то же время проплывал вдоль берега. Андресу Фольку не надо было смотреть на часы: он знал, что настал час пополудни. Как обычно, он услышал женский голос, усиленный громкоговорителем; когда катер подошел к самому берегу, голос раздался сильнее и звонче, потому что теперь звук свободно долетал до башни сквозь кустарник и сосны, которые, несмотря па сильный уклон и каменистую почву, крепко цеплялись к скалам.

"Перед вами бухта Арраэс — когда-то она служила прибежищем берберским корсарам. Наверху возвышается старинная дозорная башня, построенная в начале XVIII века Башня играна роль защитного сооружения — ее дозорные оповещали окрестные селения о приближении сарацин…"

Он слышал эту женщину ежедневно. Отлично поставленный молодой голос, хорошая дикция. Скорее всего — местный гид, сопровождавший туристов во время трехчасовой прогулки па катере, небольшом бело-голубом суденышке около двадцати метров длиной; в остальное, время оно стояло на якоре в Пуэрто-Умбрия — где-то между островом Повешенных и Кабо-Мало. В последние два месяца Фольк ежедневно видел с обрыва палубу, по которой разгуливали туристы с фотоаппаратами и видеокамерами, из громкоговорителей доносилась бодрая музыка, такая резкая и громкая, что по сравнению с ней женский голос казался нежным и мелодичным.

"В этой сторожевой башне, давно покинутой ее защитниками, живет известный художник, который в настоящее врачи украшает внутреннюю стену обширной панорамой. К сожалению, башня является частной собственностью и вход в нее запрещен..."

На сей раз женщина говорила по-испански, однако прежде она неоднократно пела экскурсию на английском, итальянском и немецком. Лишь когда раздавался французский язык — четыре или пять раз за все лето, — голос гида был мужским. В любом случае, думал Фольк, сезон вот-вот подойдет к концу, с каждым разом на палубе катера все меньше туристов, еще совсем немного — и ежедневные поездки превратятся в еженедельные, а чуть позже, когда с запада подуст резкий зимний ветер, от которого море и небо становятся свинцово-серыми, экскурсии прекратятся совсем.

Он внимательно рассматривал фреску и образовавшиеся на ней новые трещины. Круговая панорама на круглой стене башни складывалась из разрозненных фрагментов, написанных маслом. Остальное пространство покрывали наброски углем, черные линии, разбросанные по белоснежной поверхности грунтовки. Бескрайний тревожный пейзаж, безымянный, безвременный; на его фоне полузасыпанный песком щит, забрызганный кровью средневековый шлем, винтовка над лесом деревянных крестов, обнесенный стеной древний город, современные башни из стекла и бетона были скорее невольными соседями, нежели символами времени.

Фольк работал терпеливо и тщательно. Он неплохо владел техникой, однако не надеялся сотворить шедевр. Он умел рисовать, по был посредственным живописцем и сознавал это. По правде говоря, свои способности он оценивал весьма скромно, но фреска предназначалась единственному зрителю, ему самому, и не была произведением искусства. Скорее — детищем памяти, добычей глаз, тридцать лет подряд прикованных к видоискателю фотокамеры. Отсюда раскадровка (более всего здесь уместно именно это слово) и нес эти жесткие линии и неумолимо прямые углы, отчасти напоминающие кубизм, отчего силуэты живых существ и предметов казались неумолимо жесткими очертаниями рвов или колючей проволоки. Стена первого этажа представляла собой единую панораму длиной около двадцати пяти метров и почти трехметровой высоты, чью целостность нарушали только два прямоугольника узких окон, расположенных друг против друга, а также входная дверь и винтовая лестница, которая вела на верхний этаж, служивший Фальку жилищем: переносная газовая плита, маленький холодильник, обтянутая парусиной лежанка, стол со стульями, копер и сундук. Он поселился здесь семь месяцев назад и вполне обжил первые дна этажа: заказал подвесной потолок из водонепроницаемого дерева, укрепил стены бетонными балками, сделал оконные ставни и коридор в уборную, выдолбленную в камне на манер такого полуподвала, выходящего в отвесные скалы. Вода собиралась в специальный резервуар — он громоздился снаружи на крыше сарая, сколоченного из досок и служившего одновременно душем и гаражом для мотоцикла. на котором он каждую неделю ездил в поселок пополнить запас провизии.

Трещины беспокоили Фалька. Слишком уж быстро они появились, сказал он себе. И слишком их много. Дальнейшая судьба фрески его не волновала — у его детища не было будущего, так он решил в тот день, когда нашел заброшенную башню и задумал свою картину; однако они осложнят работу, и она отнимет у него больше времени. Он погрузился в раздумья, и кончики его пальцев пробежали по паутине трещин, покрывающих наиболее завершенную часть фрески, по красным и черным мазкам, изображавшим резкие неровные очертания пылающих стен охваченного пожаром старинного города — что-то от Босха, Гойи и доктора Атла; дела людские, неумолимый рок и природа образовывали странные сюжеты, замысловато переплетенные в тревожном мареве. Трещины, несомненно, поползут дальше. Они возникли уже давно. Косметический ремонт степы, шпаклевка из песка и цемента, белая акриловая краска не могли спасти дряхлое трехсотлетнее строение, уничтожить полностью губительные следы непогоды и едких испарении, поднимавшихся с моря. Споет рода борьба со временем — у пего мирный характер, но оно неизбежно побеждает. Но главная сложность не в трещинах, размышлял Фольк с привычным профессиональным фатализмом. — в конце концов, разнообразных следов разрушении он навидался в своей жизни немало.

Боль — пронзительный укол где-то в правом боку — настигла Фолька как обычно в это время. Верная их регулярным свиданиям каждые восемь-десять часов, на сей раз она явилась без предупреждения. Фольк остановился, перевел дыхание, дожидаясь, пока утихнет первый приступ; затем взял со стола баночку, достал из нее две таблетки и проглотил их, запив глотком воды. За последние две педели ему пришлось вдвое увеличить дозу. Немного погодя стало полегче; несравненно хуже, когда боль настигает ночью, и хотя он снимал приступ лекарствами, уснуть не удавалось до рассвета. Он не спеша осматривал расстилавшуюся перед ним панораму: далекий современный город вдали; другой город, на первом плане, охваченный пламенем пожара; сгорбленные фигурки, бегущие от огня, сумрачные силуэты воинов, багровые отсветы пламени — тонкие частые мазки, киноварь на желтом кадмии — пляшущие на железных стволах ружей с тем особенным блеском, который сразу же бросается в глаза невольного участника событий; бум, бум, бум, ночной топот сапог, лязг железа и винтовок, неизбежный и естественный, как в разыгранной по нотам пьесе; и мгновение спустя человека выгоняют наружу и отрубают — выражаясь проще, сносят — голову. Он постарался сделать так, чтобы отблески охваченного пожаром города плавно переходили в серые предутренние сумерки на берегу, так чтобы унылый пейзаж, дождливое небо, дремлющее море сливались с вечной мглой, прелюдией той же самой или и точности подобной ей ночи, и ток бесконечными витками — маятник Истории поднимается выше и выше, чтобы затем снова грянуть вниз.

Женщина с катера называла его известным художником. Она всегда повторяла одни и те же слова, и Фольк, который представлял, как туристы наводят объективы фотоаппаратов на башню, спрашивал себя, откуда взялись у псе столь ошибочные сведения (мужчина, проводивший экскурсии по-французски, ни разу не упомянул о хозяине башни). Вероятно, думал он, это было всего лишь уловкой, способом сделать экскурсию более насыщенной. Если Фольк и был известен, то в узкопрофессиональных кругах, и уж никак не своими картинами. После первых юношеских опытов он забросил кисти и краски, твердо убедился, что они навсегда изгнаны из его профессиональной жизни, полной событий, пейзажей и людей, увиденных в глазок фотографической камеры, завораживающего мира красок, переживаний и человеческих лиц, где он искал тот последний, самый главный образ, неуловимое вечное мгновение, которое раскрыло бы тайные законы, правящие в неумолимой математике хаоса. Парадоксально, однако лишь отложив камеру и взявшись за кист в поисках иной перспективы — возможно, он видел в ней новые многообещающие возможности, — которую ему никогда не удавалось уловить с помощью объектива, Фольк почувствовал близость того, что гак долго искал и не мог найти. В конце концов, размышлял он, цель его бесконечных исканий не имела ничего общего с нежной зеленью рисовых полей, пестрой суетой рыночной площади, плачем ребенка и глиной траншеи; она существовала внутри него самого — в горечи собственной памяти и призраках, которые населяли ее берега. В линиях рисунка и цветовых пятнах, неторопливых, аккуратных мазках, которые удаются, лишь когда сердце бьется ровно, а старые жалкие боги с их постылыми страстишками перестают досаждать человеку гневом и милостью.

Панорама, изображающая войну. Такие картины потрясают каждого, будь то знаток или же неискушенный зритель; и Фольк принялся за дело с величайшим усердием, кропотливо используя все свои скромные технические средства. Прежде чем приобрести эту башню и поселиться в ней, он несколько лет собирал материалы, ходил по музеям, изучая жанр, который ни в малейшей степени не интересовал его прежде — даже во времена ученичества и юношеского увлечения живописью. От батальных залов Эскориала и Версаля до фресок Риверы и Ороско, от греческих амфор до мельницы Фра-иле, от специальных книг до произведений, выставленных в музеях Европы и Америки. Глаза Фолька, три десятилетия подряд жадно вбиравшие в себя образы войны, постигали двадцать шесть веков военной иконографии. Его фреска стала результатом этих поисков; и пен было псе: надевающие доспехи воины на красной или черной терракоте, легионеры, выгравированные на колонне Траяна, гобелен из Байе, "Фле- рю" Кардучо, "Сан-Кинтин" глазами Луки Джордано, кровавая бойня Антонио Темпесты, "Битва при Ангиари" Ленардо да Винчи, гравюры Калота, "Троянский пожар" Коллантеса, "Второе мая" и "Бедствия" Гойи, Самоубийство Саула" Брейгеля-старшего, грабежи и пожары Брейгеля-младшего и Фальконе, "Битва при Боргоньоне", "Тетуан" Фортуни, наполеоновские гренадеры и всадники Месонье и Детайле, "Кавалерийская атака при Лине" Мулене и Роде, "Взятие обители" Пандольфо Реши, "Ночная битва" Матео Стома, "Средневековая схватка" Паоло Уччелло и множество других шедевров, которые он изучал целыми днями, месяцами и годами в поиске ключа, секрета, объяснения или правильного приема. Сотни статей и книг, тысячи изображений скапливались вокруг Фолька и внутри него самого, в его башне и в памяти.