Тэги

Авторская рубрика Афанасия Мамедова

Известный журналист, талантливый педагог, автор детских книг, создатель и главный редактор сайта «Папмамбук» Марина Аромштам — о свободной журналистике, «Папмамбуке», доверии к ребенку и своих книгах.

Афанасий Мамедов Марина, вы придумали «Папмамбук» — «интернет-журнал для тех, кто читает детям». Могли бы рассказать, сколько ему лет, и как возникла идея создания сайта, пропагандирующего чтение вслух детям?

Марина Аромштам «Папмамбук» был запущен в 2011 году. Идея проекта принадлежала мне. Задача виделась простой: создать в сети пространство, которое было бы альтернативно традиционной школьной педагогике. К этому моменту я уже более пятнадцати лет работала в педагогической журналистике и в какой-то момент для меня стало очевидным, что независимая журналистика, связанная со школой, погибает на глазах.

АМ С чем это было связано?

МА С изменением государственной образовательной политики. В результате Издательский дом «Первое сентября», где я работала, стал сворачивать свою деятельность.

АМ Знаю, что с начала 90-х он активно знакомил учительскую аудиторию с новыми педагогическими идеями. С каким чувством вы покидали «Первое сентября»?

МА Каким может быть чувство, когда смотреть в сторону школы не можешь, потому что понимаешь, что от тебя уже ничего не зависит? Я тогда поняла, что если делать ставку на развитие педагогической мысли и педагогической практики, то это должна быть семейная педагогика. Возможно, сегодня слова «семейная педагогика» звучат банально, но в 90-е это было «ноу-хау».

АМ Что же это такое — «семейная педагогика»?

МА История долгая. В советской педагогике, как известно, существовал примат коллективного воспитания. Как это трактовалось — другой вопрос. Но считалось, что надо как можно скорее изъять ребенка из семьи и поместить туда, где его будут воспитывать в соответствии с представлениями советской педагогики.

АМ Понятно, новой стране нужны были новые люди.

МА И сформироваться они могли только внутри советских институтов. Семью же как ячейку общества в 20-е годы считали буржуазным пережитком. А в 30-е, когда в СССР началась реакция, революционные идеи и интересные педагогические эксперименты, включая коммуны свободного воспитания, вальдорфские школы и детские сады, работавшие по системе Марии Монтессори, были запрещены, закрыты и прекратили свое существование. В это же время наша страна вернулась к традиционным представлениям о семье и о том, какой должна быть женщина, и чем она должна заниматься. Но при этом сохранялся тезис «общественное выше личного».

АМ Воспитание снова стало уделом семьи?

МА Семья, любовь — все это, считалось, из области личного. А воспитание детей все равно связывалось с коллективными формами. Воспитывали детей организации. Во главе воспитательного процесса стояла школа, в школу были имплантированы пионерская и комсомольская организации, октябрята, субботники, воскресники, сдача норм ГТО

АМ Наверняка что-то изменилось в 1960-е.

МА Да, в период оттепели появились первые явления, давшие начало альтернативной, внешкольной педагогике — «Фрунзенская коммуна», особый уклад пионерского лагеря «Орленок». А с конца 60-х — начала 70-х годов возникает и так называемая альтернативная «семейная педагогика». Ею занимались такие странные с точки зрения советского уклада и быта люди, как Борис и Лена Никитины, Олег Скрипалев. Они пытались воспитывать детей по-другому. Но парадокс заключался в том, что и эта педагогика оперировала понятием «детский коллектив». Только ее идеологи считали, что они «очищают» представления о коллективе, возвращают ему исходный смысл, который имели в виду педагоги «истинно революционных времен» — Шацкий, Макаренко. И с этим обновленным пониманием коллектива как главной действующей силы воспитания связывалось, например, представление о том, что семья должна быть многодетной.

АМ А какой мыслилась роль школы?

МА Борис Павлович и Лена Никитины пытались «внедриться» в школу, чтобы ее изменить. По их представлениям (с которыми невозможно не согласиться), тогдашняя школа представляла собой заржавевший институт, который не дает детям дышать и по существу выступает против талантливого самобытного ребенка. Но школьная система, естественно, Никитиных выдавила, и они стали заниматься педагогикой вне школы. Хотя строили ее все на том же принципе «коллективного воспитания» — он был очень важен для них. Поэтому в семье Никитиных и было десять детей.

АМ В то время было столько всего «нельзя», что легче было родить десять детей и создать собственный коллектив.

МА Кроме того, при советской власти все детские учреждения были абсолютно закрытыми для родителей — не только тюрьмы, больницы и роддома, куда вход вообще был воспрещен, но и детские сады, школы, пионерские лагеря. Родитель не должен был знать, что происходит с ребенком за школьными стенами. Он мог судить об этом только по косвенным признакам. Что касается семьи, то она рассматривалась как вспомогательный институт. Главное — это государственное воспитание. Поэтому семейная педагогика с ее экспериментами развивалось как явление андеграундное.

АМ И совершала свои открытия.

МА Да, и первое, что она нам «открыла», — это то, что каждый ребенок развивается в своем темпе, и что зачастую он может гораздо больше, чем ему позволяет школа. (Никитины жизнь посвятили отстаиванию этого тезиса.) Оказалось, что у детей есть способности, о которых мы даже не подозревали. Это открытие было совершенно ошеломляющим. Но оно таило в себе страшный соблазн: у родителей возникало ощущение, что при «правильной постановке дела» они могут воспитать гения. В результате чего ребенок часто становился объектом манипуляций родителей.

АМ Мы впадали из крайности в крайность?

МА Именно. Мало кто в то время понимал, что гениальность — не рукотворная вещь. Случаи Моцарта или Паганини — не правило, а исключение. Помню, Борис Павлович любил рассказывать, что у Софьи Ковалевской в детстве стены ее комнаты были обклеены бумагой с математическими формулами, и это якобы послужило определяющим фактором в развитии ее способностей. (Собственно, этот взгляд был изложен в диссертации Бориса Павловича.)

И среди родителей сразу появились те, кто стал обклеивать стену у детской кровати обоями, «определяющими судьбу ребенка». Люди легко ведутся на такие вещи. И много разного можно рассказать про наши тогдашние «эксперименты». Все это было внове и совершенно не было осмыслено. Многое осталось неосмысленным до сих пор. И новые поколения родителей, желающих лепить гениев по заданным лекалам, не переводятся. Родителям же хочется достичь всего быстро, но они забывают простую истину: то, что ты сделал с ребенком, уже нельзя отменить.

АМ Словом, альтернативная педагогика стала частью андеграунда.

МА Да, в то время семейная педагогика тяготела к общей каше «антисоветского» — исключительно потому, что она была против чего-то, насаждаемого государством. Хотя «антисоветскость» ее, во многом, была очень советской. Педагогика — это не только и не столько слова. Это практика взаимодействия с ребенком, это образ жизни. И внутри практики ты пользуешься известными тебе инструментами. Твой образ жизни — это заложенные в тебя паттерны, способы поведения по отношению к ребенку и взаимодействия с ним. А новое в тебе самом формируется медленно и болезненно. Я попробовала об этом написать в своей книге «Белый верх — темный низ».

Когда советские времена закончились, возможности и значение семьи начали открывать заново — уже «легально». Возникло понимание, что она является безусловной ценностью, и родители не просто должны участвовать в процессе воспитания детей наравне с государством, но и чуть ли не играть главную роль в судьбе ребенка. Поэтому школа должна открыться для родителей, а родители должны участвовать в управлении образовательными учреждениями, в школьной жизни.

АМ То есть сейчас ситуация улучшилась?

МА Как раз сейчас все вновь странным образом изменилось и исказилось. С одной стороны, школа снова стала закрытым институтом. С другой стороны, появились непонятные «родительские комитеты» — агрессивные организации, присвоившие себе звание «ревнителей нравственности». Понятия выползли из кожи слов, как змеи.

АМ Но что-то ведь осталось от «перестроечных» лет?

МА Представление о семье как о месте, которое значит для ребенка не меньше, чем школа. Отношения с родителями. Жизненный уклад в семье.

АМ И «Папмамбук» возникал как нечто апеллирующее к этой стороне человеческой жизни: чтение как способ общения родителей и детей?

МА Вы же понимаете, общение одними книгами не исчерпывается, можно и без чтения обойтись, но есть семьи, в которых многое строится вокруг книг. С ними мы и имеем дело.

АМ Как родилось название «Папмамбук»?

МА Сначала появился сокращенный вариант от «папы» и «мамы», а на «бук» мы вышли, когда добавляли английскую часть — поскольку это интернет-проект. Решили писать логотип по-русски, а потом обнаружили дополнительный смысл: бук как дерево (кстати, очень красивое). Родители взращивают детское чтение подобно дереву — хороший образ. И он хорошо укладывается в нашу концепцию.

АМ И какова концепция?

МА Мы рассказываем не только и не столько о книгах, сколько о чтении как процессе. Нас интересуют читающие люди и дети, которым читают. И нам нужны авторы, разделяющие нашу концепцию, то есть описывающие процесс чтения и все, что происходит с читателем. Разве встреча человека и книги не требует описания? К тому же, это лишний повод подчеркнуть, что человек — индивидуальное и сложное существо. И у каждого свой путь в чтении.

АМ Когда появился «Папмамбук», еще не было ни «волонтеров чтения», ни всевозможных движений за чтение вслух?

МА Вы имеете в виду российские пространства? Что-то, конечно, было — какая-то библиотечная жизнь, литературные кружки в домах творчества, книжные выставки — но очень мало. Нужно было искать новые форматы разговора о книгах и чтении, общения вокруг книг. И мы, я считаю, были одними из первых, кто стал этим заниматься. Поначалу пропагандировать чтение вслух было нашей главной задачей. Мы рассказывали только о тех книжках, которые годились для этого и были адресованы детям дошкольного возраста. И еще нам было важно показать, что чтение — сложный вид деятельности. Надо относиться к нему с уважением и пониманием индивидуальной направленности: что одному хорошо, для другого — смерть. Поэтому мы и ввели рубрику «Я читаю детям», в которой читающие родители (в основном, мамы) делятся опытом чтения книг детям.

АМ Пишут комменты?

МА Статьи! А мы их редактируем и публикуем. Стать автором дневниковой рубрики «Папмамбука» непросто. Нужно, чтобы автор простым языком и доходчиво написал, почему та или иная книжка оказалась интересна ребенку. Или неинтересна — что тоже важно. Нужно, чтобы автор умел наблюдать за ребенком, понимал особенности его восприятия, чтобы не перетягивал одеяло на себя, в область своих предпочтений. Так что поначалу я даже не знала, где мне брать таких авторов.

АМ И как же вы решали эти проблемы?

МА Сначала я сама очень много писала. Потом стали «приходить» авторы — из тех, что, наткнувшись на сайт, поняли концепцию и умеют писать. Главные наши авторы сегодня — это молодые (и не очень молодые) писательницы. Многие из них делятся своим опытом чтения книг с собственными детьми. Замечательная компания!

Постепенно родители стали настаивать на разговоре и о подростковой книге. Сперва я уперлась, ведь подростковую нишу легко эксплуатировать. Мне очень не хотелось, чтобы тон при обсуждении подростковых книг задавали взрослые блогеры с установками: «Я так обожаю чистые светлые детские книжки! Я, кроме детского, ничего не могу читать!».

АМ Вы хотели, чтобы на вашем сайте подростки сами писали о подростковой литературе?

МА Потому-то мы и затеяли конкурс с помпезным названием «Книжный эксперт ХХI века». Выяснилось, что, как только ты вводишь подростка в конкурентную среду и к тому же предоставляешь ему право выбирать книги по своему усмотрению, он начинает проявлять свои лучшие качества. У нас, не считая «пилота», было три сезона конкурса. И в общей сложности в нем приняли участие больше двух тысяч подростков — читающих и пишущих.

АМ А жюри?..

МА Во взрослое жюри входили писатели, переводчики, педагоги. В детское — победители предшествующих сезонов. Судили без скидок, никаких возрастных этажей. Одиннадцатилетние и двенадцатилетние демонстрировали такой потенциал, такое видение и понимание текста, что могли запросто утереть нос некоторым пятнадцатилетним.

АМ Может, им помогали родители или классики мировой литературы?

МА Знаете, я сделала два открытия, когда читала конкурсные работы первого сезона. Первое касалось плагиата. Я, конечно, предполагала, что плагиат — инфекция, пронизывающая все сферы нашей жизни, но что она до такой степени затрагивает мир детей — подумать не могла. Нам пришлось проверять все работы — и с помощью специальной программы, и вручную. В результате оказалось, что среди конкурсных работ примерно 20% — плагиат.

Второе открытие связано с возможностями детей. Прочитав какие-то эссе, я не верила, что их мог написать ребенок. Соавторство с родителями не допускалось по правилам, конкурсанты должны были писать работы самостоятельно. И в какой-то момент я даже начала думать, что то или иное эссе написано подставным лицом.

АМ И много их было, таких текстов?

МА Вспоминаются две истории. Первая связана с мальчиком из Петербурга, которому я, сильно разгневавшись, поставила низший бал за эссе. (Знаете, когда сплошняком идет плагиат, и ты вдруг открываешь такой текст, как у этого мальчика, невольно начинаешь думать, что он не мог написать его сам.) В итоге пришлось звонить в Петербург подруге-педагогу, просить ее найти этого малолетнего автора, убедиться, что он существует, и собрать доказательства того, что эссе написано им самим. Подруга нашла гимназию, мальчика, его учителей. Выяснилось, что это я была не права, и что он и есть автор замечательного эссе.

Вторая история связана с десятилетней девочкой из Ярославля, которая претендовала на первое место, обойдя всех четырнадцатилетних. Я не могла поверить, что такое эссе мог написать десятилетний ребенок. Попросила ребят, которые делают для нашего сайта видеоролики, съездить в Ярославль и привезти мне какое-то материальное свидетельство существования этой девочки. Из Ярославля они приехали потрясенные, привезли видеоинтервью с ней.

В результате после трех сезонов мы собрали настоящую команду авторов-подростков, которые стали писать о книгах для подростков. Раз в год мы стараемся всех их привезти в Москву, чтобы они могли увидеть друг друга, понять, что мы их не только замечаем, но еще и уважаем. Собственно, для педагога самое главное — научиться уважать ребенка. Дважды мы собирались на ярмарке Non/fiction, и там дети могли попробовать себя в качестве журналистов-интервьюеров. Не раз я слышала от писателей (особенно зарубежных): «Это было самое интересное интервью в моей жизни! Какие вопросы!» И тут нет никакого преувеличения. Дети действительно многое могут.

АМ Получилось, что «Папмамбук» создал школу детской книжной журналистики.

МА Наверное, в результате разнообразных исканий у нас это получилось.

АМ У вас уже есть свои «звезды»?

МА Есть такие, с кем ни один модный блогер не сравнится. Но это отобранные нами дети, получившие статус эксперта, с очень серьезным потенциалом. Правда, это совсем не значит, что в будущем они станут, например, филологами.

АМ Насколько я знаю, у вас проходят и переводческие конкурсы, в которых участвуют дети из зарубежных стран?

МА Я считаю, что перевод — это тоже формирующее ребенка переживание. Идея создать конкурс детей-переводчиков возникла у меня после поездки в Израиль, где открывали клуб русской книги. Там я поняла, что билингвизм — сложнейшее явление. Для ребенка, родившегося в другой стране, русский язык становится не культурным языком, а кухонным, следовательно, совершенно бесперспективным. Это язык бабушек и дедушек, которые когда-то привезли в чужую страну по томику Барто и Чуковского. Но сначала я не понимала суть проблемы, не понимала, что у билингва разные отношения с языками. Написать по-русски эссе о прочитанной книге, как это делают наши подростки, для билингвов невыполнимая задача. Конечно, могут быть исключения, они всегда есть. Хотя Набоков, который писал по-английски, — редчайший случай среди писателей-эмигрантов. Иными словами, в результате исканий мы решили, что дети должны переводить тексты с русского на язык страны проживания, то есть на язык своих культурных перспектив. И это оказалось удачным решением с разных сторон: дети сталкиваются с культурной формой русского языка и узнают о том, что в современной России существуют писатели. А это очень важный для них опыт, даже если они не станут переводчиками.

АМ В переводческом конкурсе участвуют много стран?

МА Первыми в проект включились Израиль и Германия. Затем конкурсы прошли во Франции, Италии, Испании, Австралии, США и на Кипре. Сейчас идет конкурс «Культурный мост: русский — японский». Японские соорганизаторы приурочили его к году русско-японской культуры. У них есть еще номинация для японских школьников, изучающих русский как иностранный. Оказалось, что довольно большое число японцев считают это для себя актуальным. И уже идет второй сезон конкурсов «русский — иврит» и «русский — немецкий».

АМ Коли мы заговорили о переводах, как вы сами начали переводить, что послужило толчком?

МА Издательство «КомпасГид» хотело меня наградить как ценного для них в тот период автора: «Поезжайте куда-нибудь отдохнуть». Я сказала, что предпочла бы вместо «отдыха где-нибудь» усовершенствовать свой английский. И «КомпасГид» оплатил мне обучение на курсах английского языка в Бостоне. Жила я в поселке Свомпскотт под Бостоном у своих дальних родственников. Как оказалось, это были курсы для эмигрантов. Люди собрались из разных стран, каждый — со своим укладом, мировоззрением, планами на светлое будущее. Было весело. На этих курсах я открыла для себя много любопытного: для чего люди учат английский, с какого бока предпочтительней встраиваться в эмигрантскую жизнь

Когда я открыла «Тигра» и начала читать, то с первых же строк поняла — это не просто текст, это шедевр. Книжка не читалась, а пелась. Я перевела ее с первого раза — как выдохнула. А потом узнала, что вообще-то «Тигр, который пришел выпить чаю» — мировой бестселлер, переведенный на сорок языков. Сейчас трудно даже представить себе, что каких-нибудь шесть-семь лет назад для нас вообще не существовало имени Джудит Керр.

АМ Вам предлагали переводить и другие ее книги?

МА Потом издательство «Мелик-Пашаев» решило перевести серию книжек-картинок Джудит Керр о кошке Мог (в русском переводе она стала Мяули) — много разных захватывающих историй. Переводить их было интересно, хотя «кошачьи» тексты, как мне казалось, с точки зрения стиля чуточку уступали «Тигру…». Но детям они, возможно, нравятся даже больше. А потом «Белая ворона» предложила мне перевести большой роман Джудит Керр «Как Гитлер украл розового кролика». Это первая часть ее автобиографической трилогии — пожалуй, самого социально значимого произведения Джудит Керр. В 2012 году она получила Орден Британской империи с формулировкой — за вклад в детскую литературу и просветительскую деятельность, посвященную трагедии Холокоста. Когда я начала читать, то еще раз убедилась: лучшего писателя для перевода, чем Джудит Керр, мне не найти. Когда я ее перевожу, то испытываю острое чувство родства.

АМ Вы продолжаете эту работу?

МА «Белая ворона» сейчас готовит к выходу вторую часть ее автобиографической трилогии. Переводить ее было уже не так просто. В первой части описывается бегство еврейской семьи из фашистской Германии, ее мытарства в поисках прибежища. В мировую трагедию мы всматриваемся глазами маленькой девочки. А вторая часть посвящена Второй мировой войне, и о событиях той поры рассказывается уже из Лондона. Захватывающее чтение. И с точки зрения и фактов, и реалий. Много неожиданного, много открытий. Эту книжку сегодня очень ждут.

АМ А что еще вы перевели и переводите?

МА У Джудит Керр есть еще книжечка «Мистер Клегкхорн и его тюлененок». Самое удивительное для меня было в том, что это одна из последних работ Джудит, и написала она эту книжку чуть ли не в восемьдесят лет, да еще и картинки нарисовала. (Я бы тоже так хотела — в восемьдесят лет!). Кроме того, я переводила книжки-картинки для издательства «Качели», и там встречались симпатичные тексты. Их тоже требовалось «спеть». А из «толстого» чтения я перевела для «Качелей» «Дворец надежды»

АМ Много времени у вас занимает перевод большого романа?

МА Тут все зависит от многих привходящих. У меня же есть еще и редакторская работа, и журналистская. Но пока «толстое» укладывалось в четыре-пять месяцев работы. Исключением оказалась книга американского писателя со «смешной» фамилией — Джойс. Книга называется «Олли и его Одиссея». Уильям Джойс — известный американский писатель второй половины прошлого века, постмодернист. И почему-то я думаю, что он еще и детский психолог. Вот тут мне досталось…

АМ Вам что-то не нравилось в его книге?

МА Я долго не понимала его постмодернистского юмора. Мне казалось сначала, что это какие-то стилистические сбои. Ведь речь шла о книге для детей. Так что мне пришлось себя преодолевать, работать над своим восприятием.

АМ Давайте поговорим о еще одной вашей ипостаси, на сей раз писательской. Как вы вышли на жанр фэнтези, и чем он так приглянулся вам?

МА Для начала я хочу сказать, что писатели, на мой взгляд, делятся на профессиональных и непрофессиональных. Профессиональные умеют писать на заказ, работают внутри отпущенного им времени и прекрасно понимают, какой продукт должны выдать.

АМ И к какой же категории литераторов вы себя относите?

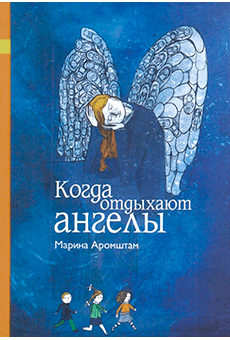

МА К категории совершенно не профессиональных. Мой первый роман вовсе не был романом-фэнтези. Первой моей книгой был «Мохнатый ребенок». Сначала я написала один рассказ, подумала: какой интересный получился, отправлю-ка я его в «Кукумбер». Тогда, в нулевых, существовал такой замечательный альманах детской литературы, который редактировала Дина Крупская. И Дина мне написала: «Этот беру, присылай мне все, что у тебя есть». А у меня ничего больше не было, разве что статьи для педагогических изданий. Но Дина как-то так ко мне обратилась, что из меня буквально хлынули рассказы. Это был единственный раз, когда мне писалось легко, когда меня несла энергия речи. И я написала «Мохнатого ребенка» — повесть в рассказах — и отнесла его своим знакомым в Центр Берестова в РГДБ. Там мне предложили послать книгу на конкурс «Заветная мечта». (Конкурса не стало в результате кризиса 2008 года.) Но я попросила берестовцев подождать: я заканчивала свою вторую вещь, и мне казалось, что у нее шансов на успех будет больше. Речь шла о романе «Когда отдыхают ангелы». Он об учительнице и ее взаимоотношениях с учениками.

АМ Почему об учительнице?

МА Показалось, надо подвести итоги. Дети, которых я учила в начальных классах, как раз заканчивали школу. И мне захотелось рассказать, прежде всего им, о переживаниях учителя, о том, как устроен его внутренний мир, о котором дети ничего не знают. Рукопись отправили на конкурс («Заветная мечта» принимала на конкурс и рукописи), и она победила. Но прошло еще два года, прежде чем книгу издали.

АМ Почему так?

МА Издательство — это коммерческое учреждение, оно не может рисковать. Ну да, премия, но не «Букер» же. К тому же, нераскрученный автор.

После этого я написала еще две вещи, одна из которых, роман «Жена декабриста», едва не свела меня с ума. Эта книжка «говорила», все время тянула к себе. Я хотела только писать, а мне приходилось все время прерываться, что-то редактировать, сдавать номера, работать. И я, страшно сказать, начала слышать голоса, перестала спать. Это было мучительно.

АМ О чем же роман?

МА О кружке чтения нелегальной литературы в «советские нелюдоедские». В каком-то смысле это продолжение линии романа об учительнице. Книжка вышла в подростковом издательстве, и о ней толком не узнали. Хотя, я знаю, у «Жены…» были поклонники. Уже позже я поняла, что для каждой книжки существует свое издательство. Вот после «Жены…» я взялась за фэнтези и за год написала «Легенду об Ураульфе», любимый мой роман.

АМ Почему любимый? Легко у вас шел? Сложил писательскую судьбу?

МА Нет, но мне было так интересно! И герои были интересны, и то, что с ними происходило. Я совершенно не знала, что с ними может произойти, куда это все изогнется. Это мой единственный фэнтезийный роман. И хотя большого успеха он не стяжал (я надеюсь, что у него еще все впереди), я все равно им горжусь: как мне кажется, композиционно книга сделана безупречно. Но фэнтезийный жанр не единственный, где мне удалось «пожить». Через какое-то время я написала историческую повесть и исторические сказки — про роль крыс в истории человеческой цивилизации. Это не шутка, особенно если вспомнить о лабораторных крысах.

АМ Марина, теперь я бы хотел поговорить о вашей педагогической деятельности. Вы ведь отдали ей, если не ошибаюсь, двадцать лет?

МА Знаете, я обо всем этом написала в книге «Когда отдыхают ангелы».

Вам могу сказать только одно: наломала я, конечно, в своей педагогической деятельности дров. Многое я делала по принципу «от противного». Не было другого выхода: не могу передать, как мне была противна официальная педагогика. И юность-то моя прошла в разного рода неформальных педагогических отрядах, где пестовали макаренковские идеи и мечтали о создании новой школы. (Как умели, так и мечтали.) А когда я после института пришла в школу учителем начальной школы, то не стала брать класс, а стала учителем труда: учила детей обрабатывать наждачкой фанерку (вдоль волокон), забивать гвозди по линеечке, складывать электрические цепи, расписывать разделочные доски… Хорошее было время! Никому не было дела до моего предмета, никто ко мне не лез. Наоборот: меня как свежую кровь привечали в школе, а после первой выставки детских работ ко мне вообще стали проявлять интерес. А потом я пошла на курсы учителей рисования. Решение это с моей стороны было таким же наглым, как и стать переводчиком.

АМ Наверняка у вас был свой подход и к рисованию, иначе бы не пошли.

МА Я начала учиться рисованию, потому что это тоже был никому не нужный в школе предмет. И можно было этот урок приспособить под детей, под их запросы. Я решила, что могу психологизировать процесс, создать нишу, где дети будут отдыхать от школьного прессинга, где у них будет возможность самовыражаться. Но прежде мне самой необходимо было научиться рисовать. Мне вообще многому пришлось научиться внутри педагогической деятельности.

АМ Вы отправились в художественное училище?

МА Нет, что вы, художественное училище — это для особо одаренных. Я заканчивала курсы повышения квалификации Бориса Неменского. Это тоже было в русле «альтернативной педагогики», Неменскому как новатору в свое время пришлось многое выдержать. Но вообще-то по базовому образованию я учитель начальных классов и закончила МГПИ им. Ленина («свят-свят» не говорю, потому что тогда много что было «имени Ленина» и воспринималось без всякой связи с персоналиями). Предмет рисования у нас входил в программу. Считалось, что учитель начальных классов должен и это уметь. А класс рисования я взяла только в перестроечные годы, точнее группу четырехлеток в детском саду, и потом перешла с ними в школу. В этот момент и возникла в моей жизни вальдорфская педагогика.

АМ Вы познакомились с Анатолием Пинским 1 ?

МА Я пришла на Московский вальдорфский семинар. Это был первый набор. На собеседовании Толя мне сказал: «Откуда вы взялись? Вы знаете, что люди у нас два года ходили на подготовительные лекции? У нас очень большой конкурс». Но за моей спиной были дети, мои пятилетки. Я хотела для них самого лучшего, я хотела ради них совершенствоваться и поэтому чувствовала себя смелой, даже настырной. Я сказала: «А много у вас практикующих учителей? Много таких, кто через год поведет своих воспитанников из детского сада в школу?». И Толя меня взял. Правда, предупредил, что на семинаре мне поменяют мировоззрение. Ну… Много кто хотел что-то во мне поменять.

АМ И как?

МА Я училась обязательным для вальдорфской педагогики вещам: играть на флейте, вязать крючком (вот это — безрезультатно), рисовать пастелью и акварелью…

АМ А как же лекции доктора Штейнера 2 ?

МА Их я читала со скрипом, они мне, если честно, были совершенно не интересны.

АМ Что — все?

МА Ну, работы, посвященные Гете, еще ладно… Главное — не это. Главное, что на семинаре мы все играли в спектаклях. И мне открылась такая штука, как обучение через движение. А через год нас отправили на практику заграницу, меня — в вальдорфскую школу в Англии. На дворе стоял 1991 год, в России хоть шаром покати. А я, буржуйка, привезла из Англии чемодан, набитый нитками для вязанья, лоскутками — чтобы делать кукол, флейтами (на весь класс) и мелками. А второй чемодан — с поношенной, но казавшейся мне фантастической одеждой для всей своей педагогической команды. Это мне все подарили в английской школе. (Вот что, скажу я вам, меняет психику, — готовность людей делать подобные подарки. А еще их работа с детьми-инвалидами.)

АМ Вы потом преподавали в школе № 1060?

МА Что вы, тогда ее еще не было. Она через год открылась. И мой класс первоклассников в школе № 109 (знаменитая школа Ямбурга) считался чуть ли не первым вальдорфским классом в Москве. (Это было не совсем так. И лучше говорить «одним из первых».) Ямбург так и говорил разным «гостям»: «Вы познакомились с главными составляющими нашей школы — психологическим центром, коррекционными классами, уровневой системой обучения. А теперь — экзотика. У меня тут конюшня, шлюпочный клуб, гончарные мастерские и Аромштам с вальдорфской педагогикой». Толя Пинский пытался меня курировать, приходил на занятия ко мне и моим шестилеткам. Сидит, я чувствую: интересно ему за мной наблюдать. Но я, естественно, то так, то эдак отклоняюсь от канона. Толя говорит: «Марина Семеновна, вот вы сегодня рассказывали шестилетним детям „Дюймовочку“ Андерсена. Вы же понимаете, что это совершенно не вальдорфской материал». Что тут ответишь? «Но вы ведь видели, как дети слушали? И как переживали?». Скоро всем стало ясно, что я оппортунист. Многого не понимаю или понимаю слишком много.

АМ Вы порвали с вальдорфской педагогикой?

МА Я доросла до себя и пошла «своим путем». С чувством благодарности к вальдорфцам за разного рода открытия. Мой вальдорфский период длился семь лет — как и положено по принципам вальдорфской педагогики.

АМ Чем же вы занялись после тех семи лет?

МА Взяла новый класс — новую группу детского сада, пятилеток. И этот класс, эти дети стали моими любимыми. «Когда отдыхают ангелы» — о жизни с этими детьми. А потом я ушла из школы, правда, довела класс до конца.

АМ Что послужило причиной на сей раз?

МА Меня позвали в ИД «Первое сентября» на должность главного редактор издания «Дошкольное образование», но до того предложили стать главным редактором журнала «Обруч».

АМ Журналистский опыт на тот момент у вас уже имелся?

МА До этого я писала в «Учительскую газету» и даже в какой-то момент получила там премию «Серебряное перо». («Золотое перо» получил Ямбург.) Для «Первого сентября» тоже немного писала, и для журнала «Обруч».

АМ Но главное, наверное, педагогический стаж.

МА Я пришла с очевидным видением того, что происходит в педагогике, плюс ко всему у меня было некоторое представление о том, что такое альтернативная педагогика, системная педагогика. За четыре года до этого мне предлагали стать главным редактором «Обруча». Но хозяйка журнала поставила мне условие: я должна уйти из школы. А я в тот момент уже год отработала со своими новыми пятилетками и уже много всего пообещала их родителям. Было как-то неправильно взять и все бросить.

АМ То, что вы не сказали ни слова о разнице в окладах, характеризует вас с определенной стороны.

МА Ну, что тут говорить — оклады были совершенно несопоставимы. И потом, можно быть прекрасным педагогом-экспериментаторам, но журналистский статус — это статус другого пространства. Какое-то время я еще писала в «Обруч», делала тематические номера… Но все там как-то не складывалось. А вот предложение Артема Соловейчика, хозяина «Первого сентября», наследника Симона Львовича, я приняла. Мои ученики уже были тогда в третьем классе. Надо было продержаться еще полтора года. Полтора года я работала на двух работах. Выдержала, видимо, потому, что мои собственные сыновья уже стали студентами.

АМ Какой это был год?

МА Год старта «Дошкольного образования»? Декабрь 1999 года. Уже чувствовались какие-то экономические изменения. Люди перестали стоять за едой в очередях. Я выпустила свой четвертый класс и ушла в педагогическую журналистику. Правда, потом я сделала несколько безуспешных попыток вырваться из нее куда-нибудь на глянцевые просторы. Но одна моя знакомая из журнала «Psychologies» сказала мне как-то со всей откровенностью: «Признайтесь, вам не нравится наш журнал. Вы же будете то и дело смотреть на нас с осуждением!» Ну, не знаю…

АМ В итоге вы не расстались со своим «педагогическом глянцем»?

МА Я проработала в «Дошкольном образовании» двенадцать лет. Очень много ездила по стране, в самые невероятные места. Даже на крайнем Севере побывала. В какой-то момент в одном из якутских улусов я сформулировала свою миссию: отыскивать настоящих педагогов, которые замечательно выстраивают отношения с детьми (да здравствует Симон Львович Соловейчик!) и… писать за них тексты. Так бывает: человек прекрасно работает, но у него нет ни сил, ни времени, ни умения описывать свою работу. А я могу делать это за него. Материал — хорошо структурированный, яркий — выходил за подписью педагога, и во время аттестации человек получал дополнительный балл (за публикацию), а потом прибавку к зарплате — двести рублей.

АМ Марина, а все альтернативные педагоги находят смысл жизни вдали от дома своего, где-нибудь в глубине Якутии, или только те, кому сильно повезло?

МА Знаете, мне ведь и правда сильно повезло: меня многому научили мои ученики, в особенности — из последнего моего класса. Педагогу вообще должно повезти с детьми, только тогда у него есть шанс состояться.

АМ Позвольте вам задать несколько традиционных вопросов. Что вы сейчас пишете, что читаете и что бы посоветовали прочесть читателям «Лабиринта»?

МА Я сейчас ничего не пишу. Вы же видите, у меня сломана рука. О том, что можно, что хорошо бы почитать с детьми — на сайте «Папмамбук». Заходите в гости!

Что касается взрослого чтения, то я обычно не берусь ничего советовать. Просто скажу, какие три книги оказались для меня в ряду важных в последнее время.

Первая — «Памяти памяти» Марии Степановой. Эту книгу мы с мужем обсуждали неделю и до сих пор не можем успокоиться. Вторая — «Кружок и семья» Юрия Манна, итог его литературоведческой исследовательской работы по кружку Станкевича и семье Аксаковых. А третья книга — художественная, поразившая меня до кишок, так что временами хотелось скрючиться. Это «Руководство для домработниц» Лусии Берлин.

АМ Марина, хотел бы поблагодарить вас за интересное интервью и пожелать вам как можно скорее встать в писательский строй.

Имена, упомянутые в статье:

1. Анатолий Аркадьевич Пинский, 1956-2006 — российский педагог, один из разработчиков реформы образования 2000-го года. В 1990-х А.А. Пинский предпринял успешную попытку практического строительства школы, реализующей в российских условиях ряд важнейших достижений педагогики XX века. В качестве исходной модели Пинский внедрил в школе № 1060, где он был директором, принципы Вальдорфской педагогики, модифицированной для российских условий.

2. Рудольф Штейнер (Штайнер), 1861-1925 — австрийский доктор философии, педагог, лектор и социальный реформатор; эзотерик, оккультист, ясновидящий и мистик XX века, автор многих сочинений, давший более 6000 лекций по всей Европе; основоположник антропософии и антропософского движения. Стал основоположником новой педагогической методики и первой Вальдорфской школы в Штутгарте (1919).

Похожие подборки

-

Позвонить -

СообщенияУ вас пока нет сообщений! -

Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -

0

ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -

0

КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас

Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.

Не знаете, что почитать?

- Доставка и оплата

- Сертификаты

- Рейтинги

- Новинки

- Скидки

-

+7 499 920-95-25

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

- Контакты

- Поддержка

- Главное 2026

- Все книги

- Билингвы

- Книги для детей

- Комиксы, Манга, Артбуки

- Молодежная литература

-

Нехудожественная литература

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»

- Все книги жанра

- Бизнес. Экономика

- Государство и право. Юриспруденция

- Домашние ремесла. Рукоделие

- Домоводство

- Естественные науки

- Информационные технологии

- История. Исторические науки

- Книги для родителей

- Коллекционирование

- Красота. Этикет

- Кулинария

- Культура. Искусство

- Медицина и здоровье

- Охота. Рыбалка. Собирательство

- Психология

- Публицистика

- Развлечения. Праздники

- Растениеводство

- Ремонт. Строительство. Интерьер

- Секс. Камасутра

- Технические науки

- Туризм. Путеводители. Транспорт

- Универсальные энциклопедии

- Уход за животными

- Филологические науки

- Философские науки. Социология

- Фитнес. Спорт. Самооборона

- Эзотерика. Парапсихология

- Периодические издания

- Религия

-

Учебная, методическая литература и словари

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»

- Все книги жанра

- Вспомогательные материалы для студентов

- Демонстрационные материалы

- Дополнительное образование для детей

- Дошкольное обучение

- Иностранные языки: грамматика и учебники

- Книги для школы

- Педагогика

- Подготовка в вуз

- Пособия для детей с ограниченными возможностями

- Словари и разговорники

- Художественная литература

- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии

- Все книги на иностранном языке

- Книги на английском языке

- Книги на других языках

- Книги на испанском языке

- Книги на итальянском языке

- Книги на китайском языке

-

Книги на немецком языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на немецком языке

- Классическая литература на немецком языке

- Курсы изучения языка

- Литература на немецком языке для детей

- Нехудожественная литература на немецком языке

- Современная литература на немецком языке

-

Книги на французском языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на французском языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на французском языке

- Графические романы на французском языке

- Классическая литература на французском языке

- Курсы изучения языка

- Литература на французском языке для детей

- Нехудожественная литература на французском языке

- Современная литература на французском языке

- Комиксы и манга на иностранных языках

- Все игрушки

-

Детское творчество

- Назад в «Игрушки»

- Все товары в разделе «Детское творчество»

- Все товары раздела

- Алмазные мозаики

- Витражная роспись

- Гравюры

- Другие виды творчества

- Конструирование из бумаги и другого материала

- Лепка

- Наборы для рукоделия

- Наклейки детские

- Панч-дыроколы фигурные

- Работаем с воском, гелем, мылом

- Работаем с гипсом

- Работаем с деревом

- Скрапбук

- Сопутствующие товары для детского творчества

- Творческие наборы для раскрашивания

- Фрески

-

Игры и Игрушки

- Назад в «Игрушки»

- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»

- Все товары раздела

- Все для праздника

- Головоломки

- Детские сувениры

- Детские часы

- Другие виды игрушек

- Игрушка-антистресс

- Игрушки для самых маленьких

- Игры для активного отдыха

- Игры с мишенью

- Книжки-игрушки

- Конструкторы

- Куклы и аксессуары для кукол

- Кукольный театр

- Магнитные буквы, цифры, игры

- Машинки и Транспорт

- Мягкие игрушки

- Наборы для тематических игр

- Настольные игры

- Научные игры для детей

- Пазлы

- Роботы и трансформеры

- Ростомеры

- Сборные модели

- Слаймы

- Фигурки

- Электронные игры

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Все канцтовары

-

Аксессуары для книг

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»

- Все товары раздела

- Закладки для книг

- Глобусы

-

Обложки для документов

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Обложки для документов»

- Все товары раздела

- Другие обложки

- Конверты для путешествий

- Обложки для автодокументов

- Обложки для зачетных книжек

- Обложки для паспортов

- Обложки для пенсионных удостоверений

- Обложки для проездных билетов

- Обложки для студенческих билетов

- Чехлы для карт, обложки для пропусков

- Офисная канцелярия

- Папки, скоросшиватели, разделители

-

Письменные принадлежности

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»

- Все товары раздела

- Карандаши черногрифельные

- Ручки

- Принадлежности для черчения

-

Рисование

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Рисование»

- Все товары раздела

- Аксессуары для рисования

- Инструменты и материалы для каллиграфии

- Карандаши цветные

- Кисти

- Краски

- Линеры для творчества

- Мелки

- Наборы для рисования

- Палитры, стаканы-непроливайки

- Папки для чертежей и рисунков

- Пастель

- Тушь, перья

- Уголь художественный

- Фломастеры

- Холсты. Мольберты

- Сумки

-

Товары для школы

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Товары для школы»

- Все товары раздела

- Веера, счетный материал, счетные палочки

- Другие виды школьной канцелярии

- Канцелярские наборы

- Косметички, кошельки

- Ластики

- Мешки для обуви

- Ножницы школьные

- Обложки для тетрадей и книг

- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда

- Пеналы

- Пластилин

- Подставки для книг

- Рюкзаки, портфели

- Точилки

- Фартуки. Клеенки для уроков труда

- Школьная бумажно-беловая продукция

- Школьные наборы, подставки, органайзеры

- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии

- Все CD/DVD

-

Аудио

- Назад в «CD/DVD»

- Все товары в разделе «Аудио»

- Все товары раздела

- Аудиокниги

- Музыка

- Религия

- Видео

- Софт

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Все сувениры

- Календари

-

Сувенирная продукция

- Назад в «Сувениры»

- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»

- Все товары раздела

- Альбомы, рамки для фотографий

- Воздушные шары

- Детские сувениры

- Значки и медали

- Конверты для денег

- Магниты

- Новогодние сувениры

- Открытки

- Пакеты подарочные

- Подарочная упаковка

- Подарочные сертификаты

- Постеры и наклейки

- Праздничные аксессуары

- Таблички и статусы для рабочего стола

- Шкатулки

- Другое

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Весь клуб

- Журнал

-

Скидки и подарки

- Назад в «Клуб»

- Акции

- Бонус за рецензию

-

Только у нас

- Назад в «Клуб»

- Главные книги

- Подарочные сертификаты

- Эксклюзивы

- Предзаказы

-

Развлечения

- Назад в «Клуб»

- Литтесты

- Конкурсы

- Дома с детьми

-

Лабиринт — всем

- Назад в «Клуб»

- Партнерство

-

Приложения Лабиринта

- Назад в «Клуб»

- Apple App Store

- Google Play

- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.