Тэги

Авторская рубрика Афанасия Мамедова

О существовании поэта Глеба Шульпякова я узнал где-то на переходе из одного века в другой, из уходящего тысячелетия в следующее. Тогда его известности немало поспособствовали деятельность литературного журналиста в «Независимой газете» (в лучшие ее годы), поэтические сборники, вышедшие в одноименном издательстве и, конечно, поощрительная премия «Триумф», выпавшая нашему герою в нулевых.

Глеб Шульпяков заявил о себе как один из самых ярких поэт нового поколения, которых позднее назовут поколением «тридцатилетних». Затем были путешествия чуть ли не по всему миру и запоминающиеся травелоги, театральные пьесы, переводы — немногочисленные, правда, но оставившие след в нашей литературной жизни — «Оден. Застольные беседы с Аленом Ансеном», переводы из Теда Хьюза, Роберта Хасса, Тома Стоппарда и др. Появилась проза — яркая, самобытная, для книжной полки литературного гурмана. «Книга Синана», «Фес», «Музей имени Данте», «Красная планета».

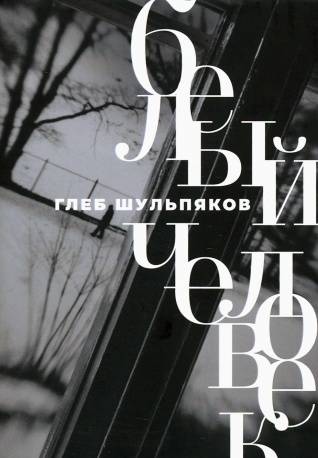

В начале этого года поэт, прозаик, драматург и переводчик Глеб Шульпяков справил свое пятидесятилетие. Знаменательное событие он «подкрепил» тремя книгами, появление которых не осталось незамеченным теми, кто, вопреки моде, следит за происходящим в отечественной словесности. Это поэтический сборник «Белый человек», книга очерков и эссе «Запад на Восток» и «Рука красильщика и другие эссе»

Начать разговор о Глебе Шульпякове мне бы хотелось с «Белого человека» — томика его избранной поэзии, собравшего стихи разных лет, поскольку для меня Глеб — в первую очередь, поэт, и книга эта в каком-то смысле итоговая, впрочем, как любое «избранное», тем паче первое.

|

Два отступа, четыре интервала

|

Машинописный божок — «два отступа, четыре интервала», которому поклоняется поэт, и в том нам признается — это как «формат жизни», если не сказать «смысл». Благодаря этому «божку» и поэзия его, и проза меньше всего полагается на удачу. Наудачу Шульпяков не пишет, хотя, безусловно, на нее рассчитывает. Поль Валери признавался в своих знаменитых «тетрадях», что в своей поэзии и прозе он предпочитает отказываться от слов и идей, случайно пришедших к нему, какими божественными они ни были, в пользу тех, появление которых обусловлено честностью, точностью, многократностью их осмысления. Все сказанное — как раз про поэзию и прозу Глеба Шульпякова. Возможно, именно в силу этого обстоятельства музе его претит изобилие слов. «Белый человек» вообще предпочитает жить налегке, если он действительно — «белый», и на поверку не оказывается «черным».

январский вечер синий снег

по снегу белый человек

когда отбросит тень свою

скользнет как бабочка в раю

— и моего окна проем

и неба край, и дворник в нем,

его лопата в облаках

и треугольник молока —

все вдруг качнется оживет

начнет колоть по крышам лед

он заискрится захрустит

— по снегу бабочка скользит

Читатель спешит разобраться, о чем же книга, автор до последнего скрывает ее суть — это понятно, это честно, это по правилам игры. Единственная подсказка читающему — лейтмотив. То, чему поэт поклоняется. По крайней мере, так кажется со стороны читателя. Вот и я, как ловец лейтмотивов (или того, чему поэт поклоняется), набрасываю тезисы в блокноте, разбрасываю по столу «собачки», пока книга, деформированная от бесчисленных закладок, не одарит вдруг почти что человеческой теплотой. Это если в идеале, если повезет.

Составить целостное впечатление о сборнике стихов, кажется, легче, чем о книжке избранного: во-первых, всегда имеет право на ошибку, а во-вторых, за тем, что вошло в избранное, всегда стоит то многое, что в него не попало. В случае с Глебом Шульпяковым — в избранный томик поэзии, понятно, не попала и его проза, и эссеистика, и драматургия. Но тень их легко угадывается в стихах.

«Белый человек» состоит не только из стихотворений, уже выходивших в сборниках «Щелчок» (2001), «Желудь» (2007), «Письма Якубу» (2012), «Саметь» (2017), но еще и включает в себя стихи новые, написанные в период между 2017—2020 годами.

Первое, что хочется отметить — поэтическую воспитанность автора «Белого человека», безукоризненный такт, ясность и простоту, которые открываешь особенно во второй части сборника (стихи из книг «Письма Якубу», «Саметь» и новые стихотворения). Тут замечаешь не только рост дарования автора, его отрыв от себя прежнего, но и перемену на другом уровне, из тех, что приводят к изменению поэтического мировоззрения. На почти обэриутскую «Наталью Николаевну» Глеб Шульпяков времен «Щелчка» или того же «Желудя» вряд ли бы осмелился замахнуться. И тут, думается, немалую роль сыграла еще одна его ипостась — переводчика. Такая мысль приходит, когда, к примеру, читаешь одно из лучших стихотворений из книги «Белый человек»:

Что хочет человек и что он ждет,

Когда внутри него уже не жжет,

А звякает не громко, равномерно,

Как пряжка на моем ремне, наверно,

— что видит он, когда он видит дом

над лесом и рекой, окно, и в нем

себя, рукой дрожащей чашку чая

сжимавшего, затем что жизнь такая,

что вот она — а завтра ее нет,

потом он выключает в доме свет,

и дерево придвинулось вплотную —

затем что жизнь отверстие в иную,

где тот же снег висит на волоске

тобой еще не тронутой тоске

В таких стихах отмечаешь не только слова и их «сцепку», сверхточное единство идеи и ее словесного обличья, но каждый знак препинания; само слово — уже «препинание», когда «доходишь до точки», которой нет. Отсутствие ее в конце стихотворения — прием, указующий на то, что еще не перешло на сторону искусства: оно либо ждет автора, либо зарастает до следующего обнаружения, быть может, уже другим автором. Впрочем, рождение стиха у поэта может быть связано не только с точкой в пространстве, пейзажем, навевающим то или иное чувство, то есть с тем, что снаружи, — но и, в еще большей степени, с тем, что внутри:

моя стена молчит внутри;

на том конце стены горит

фонарь или окно без штор —

отсюда плохо видно, что

я слышу только скрип камней

прижмись ко мне еще плотней

кирпич бормочет кирпичу

— стена молчит, и я молчу

Объектив поэта нацелен на кирпич, на молчащую стену, на то, что видишь каждый божий день, но достаточно одного мгновения, мгновения оглушительной тишины, чтобы увидить мир без перегородок, и тогда фокус настраивается на тот миропорядок, который ты так часто заменял суетой и отгонял погремушками. И все становится всем, включая автора. «Сюжетом» здесь выступает молчание. Оно же — «предмет». Все стихотворение — сдвиг сознания, момент зарождения слова. Возвращение к началу, к метаязыку. К живой подвижности, которая начнется сразу же после слова изреченного.

Шульпяков принципиальный индивидуалист. В его поэзии не найти ничего, что может объединить массы, он страшится всего общего, коммунального, всех этих «скреп», «общественной позиций», «правых» или «левых» воззрений, «социального самоутверждения», «уроков истории» и даже поколенческих черт. Всего этого он бежит, не его это все. Постоянное экзестирование, постоянные вопросы, адресованные самому себе, постоянное пограничье — вот «сюжет» его поэзии. Иногда кажется, что Шульпякову не нужна даже обратная связь. Он ее сознательно отключил. И, как ни странно, это будто бы очищает его стих. Он уверен, что поэт — сам по себе уникальный исторический и человеческий документ. И видит спасение в ином — в сверхчувственном, неопределенном, вневременном.

|

Римское

|

жить в руинах, бока подпирая

пирамидами старых богов

а трава-то, трава-то какая —

по колено зарос рыболов

для тебя это тысячелетья,

а ему завтра утром в поход,

так давай же, забрасывай сети

рыбка ловится — время течет.

И все же это «общее» есть, Шульпяков обнаруживает его в своей связи с предками, с родным языком и родными местами, он находит ее в поэзии Золотого века русской литературы. Именно эта связь укрепляет его своей «поэтической правдой», питает «образцовостью» и «безгрешностью»… Она задает ему направление — как на штабной карте одноглазого фельдмаршала в войне 1812 года. В стихах Шульпякова много поэтического гурманства, в этом смысле ему не откажешь, он поэт, рано «повзрослевший», и отчасти по этой причине рано созревший для перехода в прозу. Если чего-то и не хватает порою в его стихах, так это «энергии заблуждения», «порывов случайного», словом, того, что бы добавило витальности и нарушило почти стерильную чистоту его поэзии. Интересно, что и «право на ошибку» появляется у поэта как раз на «европейских маршрутах», вдали от родных мест, и тогда стихи его наполняются какой-то дополнительной теплотой двухвековой давности. Той давности, наследником которой он по сути является.

Есть материя, удивительно соответствующая природе его дарования, — это путешествия. В том числе, путешествия в прошлое. Они точно раскачивают в нем глубинные противоречия, которые позднее отливаются в стихи или уходят в прозу. Но вот поэт возвращается домой, меняется модус, и поэзия насыщается чем-то другим — драматизмом, усердием «одинокого человека» в ожидании того, за чем последует единственно верный ход:

там у меня живет поэт,

он эти песенки поет

там у него парад планет,

а на бульваре гололёд —

там у меня живет другой

под электрической дугой

неразговорчив и не брит

и половицами скрипит

— а я не с этим и не с тем

по коридору между стен

среди пробелов и длиннот

туда, где черный выход, ход

Вот так он, в одном стихотворении о «двух поэтах» стягивает разрывы собственного «я», обустраивает свое поэтическое пристанище.

Поэт подходит к самым границам личного и, можно сказать, обсуждает с нами «производственную травму»… Правда, осторожно, вкратце, чтобы особо не досаждать, в шутливой форме, а как иначе?.. И так осторожно, вдоль стеночки, он пробирается между двумя поэтами — тем, что готов «петь по утрам», несмотря на гололед, и неисправимым угрюмцем, скрипучим донельзя. Так в этом почти сюрреалистическом раскладе возникает кто-то третий, чья жизнь течет среди пробелов и длиннот, к «черному выходу», который есть — ход.

В последних стихотворениях Шульпякова, написанных совсем недавно, появляются новые черты, возникает много не то чтобы темного, но не проясненного, требующего расшифровки, ключа. С другой стороны, всякое стихотворение — тайнопись, и чтобы ее раскрыть, необходим ключ, а его-то читатель зачастую лишен. Даже если, вооружившись своими вопросами, наведаться в прозу поэта, мы останемся без ответа. Пожалуй, все, что у нас есть, и что может заменить нам ключ — это заключительные строки последнего стихотворения книги.

вот попугай на темной ветке

он здесь давно уже сидит

наверно, вылетел из клетки

неразговорчив и сердит —

осенний дождь сменяет вьюга

и жизнь меняет адреса,

а он как будто в центре круга

(точнее, в центре колеса)

— и чем быстрей вращает спицы

на втулке велосипедист,

тем меньше в нем от глупой птицы

и громче звук, точнее, свист

Поэзию бессмысленно комментировать, бессмысленно «переводить» на язык обычных слов и это стихотворение, к чему превращаться в «глупую птицу». Из этого мы и исходим, но, осторожно продвигаясь от стихотворения к стихотворению по оставленным поэтом меткам, считываем всю книгу. Интересно, что главное в этом стихотворении — два уточнения: одно — заключенное в скобки, другое — их предворяющее, имеющее отношение к переходному состоянию, связанному со скоростью проживания жизни: как будто в центре круга…

Начерченный круг, вращающееся колесо. То ли это самое колесо Сансары, в конечном счете, решать нам. Тут все зависит от того, насколько мы верим в условно-предположительное «как будто». Поэт Глеб Шульпяков — верит. Как всякий настоящий поэт.

|

На восток, как на запад

|

Несмотря на парадоксальное название, в последней на сегодняшний день книге Глеба Шульпякова география сторон света, по крайней мере, их направление по горизонтали — Запад-Восток или Восток-Запад, в зависимости от того, где ты себя обнаружил — почти не важна: где Запад, там и Восток, компасная стрелка шалит с первой по последнюю страницу, так что — привыкай, читатель. И потом, если на то пошло, от старой, умирающей деревушки, что затерялась где-то в Тверской губернии, до Лейпцига и Стамбула — расстояние в одно соловьиное щелканье, в один компьютерный клик.

«В прошлом году я купил избу в деревне. В нашей деревне нет мобильной связи, нигде и никакой. Правда, Леха, (он же Ленька) утверждает, что одна палка бывает за избой Шлепы. И вот я брожу вокруг заросшей заброшенной избы, пока не распарываю сапог. Не ловит», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Моя счастливая деревня».

Даже эту «Счастливую деревню» автор предъявляет на западный манер, без траурной повязки на рукаве и слезы горемыки-славянофила, мол: «Глядите, други, каким счастьем обзавелся я!..». И други наповал сражены его переменами во взглядах: разве не он, Шульпяков, всегда был в числе прочно усвоивших, что «история русской литературы — это история движения культурного Запада на географический Восток». А тут вдруг такое:

«Мой деревенский быт незначительный, но докучный. Серьезных дел нет, но натаскать и вымести, заткнуть и высушить, приподнять и подпереть, заменить и настроить, протопить — и так далее, и так далее. Время в таких делах летит незаметно», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Моя счастливая деревня».

Вот он, список неотложных дел поэта, по совместительству паладина трех материков, осевшего в далекой российской губернии:

« — обустроить родник;

— сделать на речке купальню;

— пристроить к избе веранду;

— поставить баню;

— залатать протекающую крышу (срочно!)», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Моя счастливая деревня».

Впрочем, стоит заглянуть в оглавление, и поймешь — автор случается в деревне наездами, хотя и регулярными.

Книга «Запад на Восток» состоит из шести частей, в которые уложены 31 очерк/эссе, которые писались в разное время, в разное время и были опубликованы: когда в периодике, когда — у себя, на «домашнем» сайте писателя. Однако у нас нет ощущения, что книга сшита из дневниковых лоскутов, напротив, все в ней кажется учтенным наперед, включая самую формулу скрепляющего состава, в желе которого бродят отвоеванные у жизни особо ценные мгновения.

«Современный человек не успевает за временем — декорации меняются быстрее, чем он может привыкнуть. Ни в памяти, ни в мыслях ничего не остается. Прошлое пусто, и даже вещи исчезают из обихода, так и не состарившись. «Куда все исчезло? Зачем было? Лейтмотив жизни», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Моя счастливая деревня».

Все исчезает в одной единственной Книге, для которой, как мы знаем от Малларме и Борхеса, создан мир. Книги, составленной из тысяч и тысяч книг. Эта начинается, как мы уже говорили выше, с обнаружения автором себя в российской глубинке, в знаковой Тмутаракани, в этакой Тартарии, где даже интернет ловит только на кладбище. Конечно, поэт ищет способы приспособиться к этой земле, родная ведь, как не крути, не такая, конечно, как Саметь, земля предков по маминой линии, но все-таки своя. Кто знает, не есть ли эта новая тяга россиян к своему наделу — та самая великодержавная скрепа, которую нынче с лупой ищут у нас наверху? Не есть ли она и решение «земельного вопроса», и избавление от имперских амбиций, и вековая забава интеллектуала, приболевшего «онегинским» сплином?

А еще автор как бы примеряется к себе новому: подойдет ли он этой избе на курьих ножках, заколдованной зеленой воде с перевернутым лесом, да полям, с дореволюционным хлебным окоемом. Его авторскому взору «деревня не докучает однообразной наготой». И, быть может, в силу этого обстоятельства и мы особо не скучаем в шульпяковской глухомани. Вглядываясь в нее через стекла «онегинского» лорнета, улыбаемся внутренне, когда понимаем, как меняют родные сотки двести миллиардов наших клеток.

И этот шульпяковский «затерянный мир» помогает нам понять, что последние полтора века мы проводим в разы больше времени на свету, нежели в темноте, или что одно только пение ненужных теперь телеграфных проводов, не говоря уже о птичьих хорах, изменило бы нас до основ, не будь Москвы, в которую мы обстоятельствами принуждены постоянно возвращаться. И это после всего, что было в «счастливой деревне»! После баньки, самогона и интернета среди покасившихся крестов, после положенного абсурда Хармса и случайной ностальгии на школьном дворе (а как же без нее, сын идет в первый класс!).

Из разных эссе мы узнаем тех, кто в силу несхожих обстоятельств стал особенно важен для автора. В этом перечне — и деревенский сосед Леха, и замечательный поэт Евгений Рейн. Почему-то посвященное ему эссе «Мой важный поэт» кажется наиболее личным и откровенным, быть может, оттого, что нам открывается судьба молодого поэта, автора книги, а вместе с нею истоки его поэтического творчества.

Должен сказать, делиться сокровенным в биографической прозе несравненно сложнее, чем в поэзии: за ямбы и хореи тут не спрятаться, сердце любимого сокола придется подавать гостям в охлажденном виде. Однако сложности биографической прозы Шульпяков преодолевает либо с помощью деликатности и такта, полагаю, врожденных, либо обходит с гибкостью слаломиста, приобретенной в австрийских Альпах. Немало помогает ему и редкое дарование — умение составлять литературные портреты, жанр этот в российской словесности, увы, безжалостно похоронен на том самом кладбище, где хорошо ловит интернет.

И надо сказать, что литературные портреты выходят у Шульпякова без оглядки на выдающийся «Некрополь» Владислава Ходасевича или провокативный «Распад атома» Георгия Иванова.

«Я хорошо помню год, когда познакомился с Рейном, — это было в 93-м. Он только что вернулся из Венеции, где снимали фильм «Прогулки с Бродским». Когда я пришел к нему, Рейн был весь еще там, оттуда. А жили они тогда на Куусинена. — Сигареты Бродского! — он протягивал мне пачку «Merit». — Коньяк! Я вытягивал сигаретку. Мы чокались. Для начинающего стихотворца все это было, конечно, ошеломительно», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Мой важный поэт».

Тот, кто знал Рейна вначале 90-х, да и после, уверен, поддержит меня: Шульпяков, вне всякого сомнения, попадает «в яблочко». Так что, может, и возродится у нас жанр литературного портрета.

«Рейн рассказывал свои байки, которые я потом слышал еще не раз и не два. Просматривал стихи, которые я приносил ему. Что-то выбирал, обещал опубликовать. А потом читал сам. Эти были новые «итальянские» стихи, написанные по живым следам его поездки в Италию. Зачем ему было показывать свои стихи юнцу, студенту? Наверное, потому что живая душа лучше, чем отражение в зеркале. Теперь я это точно знаю.

Итальянские стихи составили его книгу «Сапожок». Книгу поэтических этюдов, таких итальянских скетчей. Один из которых, мой любимый «Морской музей в Венеции», есть у меня в виде авторской машинописи, листок которой я храню и когда-нибудь вставлю в рамку, как свидетельство уже моей прошлой жизни», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Мой важный поэт».

А потом была поездка в Краков, которую Рейн обещал студенту, заменившему отражение мэтра в зеркале на поэтический фестиваль, знакомство с самим паном Чеславом… Все в этом вспоминательном очерке дышит юностью, вглядывается в горизонт, все есть надежда и предвкушение. Пусть пока нет собственного «производства», неважно, главное — ты посвящен, принят в узкий круг большими поэтами.

«Примерно в то же время вышла еще одна книга Рейна, книга поэм «Предсказание». Она-то и перевернула мое представление о поэзии. Прочитав ее, я вдруг понял, о чем говорил Бродский, когда говорил о поэзии — что она занимается временем. Что она и есть время», — Глеб Шульпяков. «Запад на Восток», «Мой важный поэт».

Увлечение Бродским и его поэзий — еще одна сквозная и очень важная для Шульпякова тема. По его собственному утверждению первый свой сборник стихов он написал под сильным влиянием Бродского.

«Парадокс заключался в том (и я только теперь это понимаю вполне), что время, которое он (Бродский — ред.) преследовал, о котором столько говорил, — ускользало от своего охотника. Пряталось. Утекало, пока он говорил, сквозь пальцы. Чем остроумнее и ярче были эти мысли и образы — тем меньше оставалось в них самого времени. Он мог передать читателю свой опыт времени — но не само время, я бы так выразился. Не ту неуловимо-наглядную, нещадную и милосердную субстанцию, которая подчиняла себе все вокруг. Он мог рассказать о ней, порассуждать. Но дать почувствовать? Пережить? А Рейн — мог», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Мой важный поэт».

Это наблюдение Шульпякова отчетливо дзэнского свойства: ничто так не указывает на текучесть жизни, на ее неуловимость, как подробные перечисления в поэзии, долгое превращение цифр в итоговое число, указывающее на пропускную способность героя — улавливателя дарованных свыше мгновений.

К слову сказать, Николай Гумилев одним из признаков поэзии дикаря считал именно перечисление улова, и, напротив, способность находить в нем необходимое, потребное тебе — признаком поэзии исключительно рафинированной. Почему-то думается, что для Бродского это секрета не составляло. Да и Рейн, похоже, не оглядывался на список гомеровских кораблей.

«Он мог, притом что в своих поэмах он часто говорил о ерунде. Ничего серьезного, патетического. Какие-то киношные образы, шляпы „борсалино“. Косой дождь под колоннадой. Новый год на старой даче. Какой-то мотивчик на старом патефоне. Все это были вроде бы случайные, необязательные вещи. Необязательные, часто нелепые образы. Но: именно при стечении этих необязательных, нелепых, банальных вещей — времени и места, человека и предмета, памяти и чувства, переживания и того, и другого, — время начинало пульсировать между строк, буквально», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Мой важный поэт».

Поэты существуют во времени, впрочем, как и все мы, с той лишь разницей, что только они столь остро чувствуют его текучесть и невозвратность.

«…Время неслось, просто летело. За год или два могла мелькнуть целая эпоха. Время едва успевало справляться с материалом, который ему поставляла история. А я не успевал справляться со своим временем — настолько быстро настоящее вытеснялось новым настоящим и уходило, откладывалось в прошлое», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Мой важный поэт».

Сохранить прошлое возможно, уверен автор книги, надо только, пусть ненадолго, пусть на отмеренный свыше срок, сделать время своим и отыскать в нем своего Рейна — текучего, как река, проливного, как дождь.

Темы других эссе Глеба Шульпякова не менее важные, чем категория времени. Читателю стоит непременно заглянуть и во вторую и в третью части книги, чтобы узнать, как он рассматривает Родину — как некое пространство, доставшееся герою вместе с его историей. Вторая часть открывается удивительно тонким, поэтичным, пронизанным лирикой эссе, в котором Запад и Восток сходятся в своих крайних точках, бурлят и сплавляются, образуя «Думы цветка и мечты бабочки». Именно так в японском переводе называлась «Капитанская дочка» Пушкина, которую в свое время перевела на японский Варвара Бубнова, сестра Анны Бубновой, вышедшей в 1913 году замуж за петербургского студента-вольнослушателя Оно Сюньити. Молодожены уедут в Японию, где у них родится сын, но случится трагедия — мальчик умрет подростком. Весь свой воспитательный пыл Анна Бубнова переложит на маленькую племянницу Йоко. Стоит ли говорить, что, оказавшись в России с частным визитом в 2007 году, Йоко Оно отправится в Берново — усадьбу Вульфов в Тверской губернии, где часто бывал Пушкин и где прошло детство ее тети Анны.

Знакомясь с другим эссе, «Две войны генерала Раевского», мы приятно удивимся, обнаружив, что Шульпяков умеет давать не только шаржированные портреты современников, но и удачно, будто с натуры, портретировать Николая Гнедича, которого видеть живьем никак не мог, и выписывать из прошлого образы Батюшкова, Раевского…

«Личный героизм Раевского перекрывал любую двусмысленность под Салтановкой, и те, кто окружал его на поле брани, включая Батюшкова, прекрасно знали об этом как очевидцы — достаточно прочитать воспоминание Батюшкова там, где речь идет о Битве народов», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Две войны генерала Раевского».

Не зря все-таки Шульпяков сигареты Бродского курил: его игра с пространством, столь отчетливо заявленная в названии книги, обернулась-таки еще одним размышлением о времени. Что есть «Стихи на машинке», как не игра с ним. А «Смутное время», расследование «Галичского дела», связанное с Саметью, с «Письмами из Заволжья» — разве не желание отмотать ленту назад, чтобы потом разлететься в обратную сторону до самых унизительных девяностых… Все со всем сплетено. Все спаяно. Поэтому нет смысла обвинять время, да и пространство, пожалуй, тоже не стоит, хотя «расстояние все же имеет значение». Мы играем со временем, оно с нами тоже: Батюшков жаждал смерти, а вышло — пережил чуть ли не всех своих современников, правда, сам о том не ведая.

«Самого Батюшкова от «быстрой смерти» спасли только богатое поэтическое воображение и обширная образная память, запасами которых безумие поэта питалось без малого три десятилетия. Именно столько Батюшков прожил после возвращения из Зонненштейна в Москву, а затем в Вологду. Никого не узнавая или не желая знать, он пережил в этом городе друзей и врагов и свое время, — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «В луне рассудок твой».

О ком бы и о чем ни писал Глеб Шульпяков, о Константине Батюшкове или Евгении Рейне, о Теде Хьюзе или Мэри Шелли, о природе Зла или Добра — все это часть его жизни, часть невосполнимой утраты, личного опыта, тоски по второму «я», которое «лучше первого». И, конечно, по «свободному» времени, которого у художника не бывает никогда. Его эссеистическая проза, как правило, сплав, напоминающий то, что делали в свое время в американской литературе Том Вулф, Труман Капоте, Норман Мейлер, в Британии — Брюс Чатвин, во Франции — Ролан Барт в своей «глянцевой» эссеистике, собранной в сборнике «Мифологии». С одной стороны, проза Шульпякова порождена определенной аудиторией, она «кильваторна», с другой — способна создавать свою аудиторию.

После того, как книгу в последней ее части замкнут три «турецких» эссе, и пространство обожмет клетку с попугаем Якубом, читатель наш «разгадает» замысел автора: «Уравнение «Восток-Запад» просто неверно составлено. Никакого конфликта нет, есть только зеркало. Наш Восток — это Пустота, и она в головах», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Чемодан. Вокзал. Стамбул». Отметим про себя одну важную особенность дарования автора — жизнь и письмо у Шульпякова неотличимы друг от друга, он все дальше и дальше уходит от «худлита». Хотя делать вывод, что писатель живет именно так, как пишет, было бы наивно.

«Когда я вышел на улицу, с побелевшего неба, крутясь и вращаясь, падал снег. Он стирал мои следы и границу между землей и небом. Глядя на его пелену, я постепенно уверился, что не существовало ни нашей встречи, ни нашей невстречи. Если бы не книга в кармане, я мог бы представить, что никогда не писал ее тоже», — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Эсра».

Шульпяков ставит на «градус достоверности», на точную передачу того, что было и какой след оставило по себе. Вместо украшений и витийств он предлагает читателю сотворчество, порою обходясь одной лишь линией, да и ту часто обрывая: «Нет настоящего Запада в Турции, нет в России Востока. Мы христианская страна, а христианство исторически реализовало себя все-таки на Западе. За Уралом у нас пустота, а никакой не Восток, и дует оттуда только мусорный ветер, — Глеб Шульпяков, «Запад на Восток», «Чемодан. Вокзал. Стамбул».

Строгость в построении композиции, лапидарность, обнаженность и ясность, сознательный отказ от нажима на читателя заменяют Глебу Шульпякову громкую палитру с красками. Краски — излишество, когда есть свет и тень… Запад и Восток… И меж ними мы — вечные странники.

|

Не с руки, но с лица

|

…Рука поэта, сколько бы слепков с нее не делали, никогда не передаст духа его поэзии, — но запечатленное лицо такую надежду нам оставляет. Первое, что приходит в голову, глядя на фотографии Одена, конечно же, то, что о нем писал Бродский — лицо-география, лицо-внушающее-ужасающее-чувство-объективности, лицо-слишком-дидактическое-в-своем-обращении-с-тенью… Лицо — слепок его поэтического голоса, список произведений, обложек книг, любовей, встреч и невстреч, «счастливых» и «несчастливых» билетиков, выданных кондуктором, бог знает, на каких остановках и в каких городах… Лица поэтов не загримировываются под вечность, не путаются в воспоминаниях потомков как это часто происходит, к примеру, с вождями. Долго всматриваясь в запечатленное лицо настоящего поэта, ты вдруг обнаруживаешь легкое удивление во взгляде его оживших глаз, которое раньше почему-то не замечал. И до тебя вдруг доходит, что поэзия — материя вечно живая и ни в чем не нуждающаяся.

Считается, что Одена привел к нам Бродский. Мы бы, конечно, открыли его и сами, воздали бы ему почести, как положено, но смогли бы полюбить — это вопрос. Родившись в городе разводных мостов и изгнанный из него, Бродский сам перекинул мост, связующий нас с зарубежной поэзией, и первый, кто пришел к нам по этому мосту, наверное, был Уистен Хью Оден.

Его переводили, о нем писали, к нему долго привыкали. Полюбили его не сразу, как это было, скажем, с Борхесом, нет, искали прецедент — не нашли, условились любить «партийно». Уж больно многое в нем настораживало, в особенности тех, кто внимательно следил за воздействием на наши умы разных заморских гениев.

Сейчас в это трудно поверить, но к примеру, моему поколению о существовании поэта Одена «рассказал» фильм «Кабаре» Боба Фосса, свалившийся на нашу страну по историческим меркам буквально перед самым ее распадом. Мы узнали, что в основу сюжета фильма, разоблачающего Зло, лег знаменитый роман Кристофера Ишервуда «Прощай, Берлин», а, узнав об Ишервуде, не узнать об Одене было уже не возможно.

Следует отметить, что за все эти годы к Одену проявляли интерес лишь немногие наши издатели. Что, конечно же, вызывает ряд вопросов определенного свойства. Такое отношение к великому поэту вряд ли связано с элитарностью его творчества, неординарной внешностью или сексуальной ориентацией, которую он, к слову сказать, никогда не скрывал. Есть подозрение, что его просто боятся, он многим неприятен; государственным деятелям — потому, что «все поэты обожают взрывы, бури, ураганы, пожары, руины, яркие зрелища кровопролитных сражений», издателям — вообще достаточно двух-трех абзацев из его эссе, чтобы у большинства из них не осталось сомнений в том, какого рода литературой они заполняют книжные прилавки.

Помимо Иосифа Бродского, чьи переводы стихов Уистена Хью Одена принято считать лучшими, переводили его у нас Григорий Кружков, Олег Мишутин, Виктор Топоров, Григорий Дашевский… Но полного собрания лирики поэта у нас по-прежнему нет. Впрочем, говорят, нет его полного собрания и в Англии, и в Америке.

Заметным событием оказался выход на русском языке книги «Уистен Хью Оден: Застольные беседы с Аланом Ансеном» в переводе Марка Дадяна и Глеба Шульпякова.

Эта книга, как и последняя в череде изданного у нас Одена — «Рука красильщика и другие эссе», была выпущена в издательстве Ольги Морозовой, что безусловно делает честь этому издательству. Несомненно «Застольные беседы» подготовили отечественного читателя к появлению полного сборника эссе Одена, теперь-то мы знаем, какой подарок нам преподнесли.

Эта книга — итог литературной жизни Одена, крупнейшего английского поэта и мыслителя ХХ века. Она шла к русскому читателю более двадцати лет. Перевела ее группа переводчиков: М. Дадян, Г. Шульпяков, А. Курт, Ф. Васильева, Н. Усова, Т. Стоматова, Е. Захарова, А.Резникова. Общую редакцию держали Марк Дадян и Анна Курт.

«Порт приписки» этой во всех смыслах щедрой книги — прикроватная тумбочка или породнившийся с креслом столик. С «Рукой красильщика…» рядом непременно должны оказаться тетрадь, ручки и карандаши: выписки захочется делать с первой же страницы. Правда, читать долго получится далеко не у всех. Мы отвыкли думать с таким напряжением, так интеллектуально пировать. Нечто подобное мы испытывали давно, очень давно, когда вышли сборник Поля Валери «Об искусстве» в переводе В. Козового и трехтомник Хорхе Луиса Борхеса. Но с тех пор минула целая эпоха. И в деле книгоиздания тоже. Разница видна, как говорится, невооруженным взглядом. Приступать к «Руке красильщика» и другим эссе» можно с любого места, но предпочтительней все-таки с авторского предисловия, иначе можно пропустить первую жемчужину — начальный абзац, который мгновенно расположит вас к книге:

«Печальный факт нашей культуры состоит в том, что поэт может заработать куда больше денег, рассуждая о своем искусстве, нежели напрямую занимаясь им. Все стихи, которые я сочинил, написаны из любви; разумеется, я пытался продать написанное, однако эта перспектива никак не влияла на то, о чем я писал», —

А еще лучше начать с оглавления, посвящения и эпиграфа, они не просто того стоят, но еще и играют роль своеобразной прививки, без которой путешествие по эссеистике Одена может оказаться актом трагического саморазоблачения. Хорошо было бы «застрять» немного на словах Фридриха Ницше: «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины». Дальше все зависит от вас — вам набирать высоту, выбирать комфортный «эшелон».

Выше я назвал первый абзац предисловия жемчужиной, следует немедленно признать свою ошибку: жемчужиной является каждый абзац этой книги. Для сомневающихся несколько цитат с той же первой страницы:

«Надеюсь, что мои критические сочинения проникнуты моей любовью, однако сочинял я их прежде всего потому, что нуждался в деньгах».

«Проблема критики, написанной на заказ, состоит в том, что объем никак не связан с содержанием».

«Во многих заметках, которые не были задуманы как цикл, а написаны по разным поводам, автор неизбежно повторяется».

«Стихотворение — замкнутая структура, и в том, чтобы подвергать его систематической критике, есть нечто, на мой взгляд, бездушное и даже ложное».

«Человек мыслит эвфемизмами и клише, а не фразами в духе кодекса Наполеона».

И ведь это только начало!..

В восьми частях книги, которые разного объема, но подогнаны друг к другу так, что понимаешь: монтаж, пришедший в прозу из синематографа — не только удачный прием, но ловкое мошенничество, придуманное голливудскими стратегами-«троечниками» из далекой глубинки Российской империи, не понимающими, какие дивные чудеса может творить самое простое следование логике. О широте интересов, глубине воззрений и цене каждого слова говорят уже одни названия эссе: «Поэт и город», «Валаам и его ослица», «Человек без «я», «Д.Г.Лоуренс», «Роберт Фрост», «Гений и апостол», «Музыка и Шекспир», «О природе смеха»… Вот уж кого точно не упрекнешь в отсутствии любопытства и легковесности.

Эссе «Поэт и город» следует рассматривать шире его «предварительной заявки» — оно не только для поэта, но так же и для современного горожанина-искателя истины. Для того, кто в ее поисках перепахивает весь вчерашний день, пытаясь запечатлеть его в словах, стирает, а затем снова восстанавливает в границах и правах день сегодняшний, и намерен этим же заниматься завтра. В этом эссе он найдет ответы на многие волнующие его вопросы. Например, он узнает, как много людей обоего пола на заданный им вопрос, что они хотят делать в жизни, отвечают: «Хочу быть писателем», имея в виду «литературное творчество», а так же, что большинство желающих стать писателем не имеют никакого литературного таланта. С чем связано это стремление молодых людей? На этот вопрос Оден отвечает так:

«„Прелесть“ связана не с природой искусства, а с образом жизни художника: в наше время он, как никто другой, сам себе хозяин», —

Именно это по Одену и приводит к фантастической надежде, будто способность к художественному творчеству есть у всех. Одена интересует масса вопросов. Почему изящные искусства перестали быть полезными? Есть ли границы между профанным, утилитарным и «чистым» искусством? Что связывает тиранию и поэзию: только ли то насилие, к которому прибегает художник, когда завершает свою вещь? Почему каждый подлинный художник чувствует себя чужим в современной культуре, и о чем подумают при встрече крестьянин, дующий по вечерам в карты, и поэт, по тем же вечерам пишущий стихи? Отыщут ли они общее меж собою?

Как на такое сближение ответил крестьянин — остается неизвестным, зато что думает по этому поводу поэт — мы узнаем, прочитав эссе до конца.

В эссе «Убийство в доме священника» (здесь, вероятно, аллюзия на роман Агаты Кристи «Убийство в доме викария») Оден разбирается в причинах своей любви к детективам и задается вопросом: почему для него, как и для многих других, чтение детективных романов сродни никотиновой или алкогольной зависимости? Почему, если он не дочитает детектив до конца, он не может ни спать, ни работать, хотя детектив, казалось бы, не имеет ничего общего с искусством. Оден решает прибегнуть к анализу детективного жанра. Ищет его определение, сравнивает, например, с греческой трагедией и, наконец, создает формулу классического детектива.

«В детективе, как и в его зеркальном отражении — повествовании о поиске чаши Грааля, желательно, желательно, чтобы был соблюден ритуал места и ритуал времени», —

Жертва, считает Оден, должна удовлетворять двум противоречивым требованиям — вовлекать всех в круг подозреваемых и не быть преступником. Убийца — отрицательным персонажем, преступная натура которого питается гордыней.

Конечно, в этом эссе Оден — эстет, развлекающий себя детективами — не мог не вспомнить Раймонда Чандлера, и он его вспомнил, назвав уважительно мистером Чанлером, вспомнил он и Шерлока Холмса, и Патера Брауна, правда, не упомянув при этом ни Конан Дойла, ни Гилберта Честертона. Зато в конце эссе он тщательно разбирает «Процесс» Кафки и подводит черту, полагая, что это произведение является еще одним примером того, чем отличается произведение искусства от детектива. Итог этого блистательного эссе неожиданен, как почти все у Одена:

«Таким образом, фантазия которой предается любитель детективов, — это мечта о возвращении в Эдемский сад, в состояние невинности, где он может познать любовь как любовь, а не как закон. Движущая сила этой мечты — ощущение вины, причина которой неизвестна мечтателю», —

Честно говоря, язык не поворачивается назвать какое-то из эссе лучшим, выделить одно среди других. Каждое из них не оставит читателя равнодушным, каждое можно перечитывать помногу раз. И все-таки, как мне кажется, «Человек без «я» — это то самое эссе, которое я выделил бы особо. В этом коротеньком размышлении Одену удается объяснить природу притчи и раскрыть подлинный масштаб дарования Франца Кафки, хотя, кажется, все это делали и до него и Морис Бланшо, и Вальтер Беньямин, и Макс Брод, и наш Владимир Набоков… Но главное, что объяснил нам Оден, это то, что «правильных» прочтений Кафки — всегда несколько.

«В реальной жизни мы подчас встречаем человека и думаем: «Ну, этот как будто сошел со страниц Шекспира или Диккенса, однако никто никогда не встречал в жизни героев Кафки», —

«Однажды во время войны, — вспоминает Оден, — я провел долгий и утомительный день в Пентагоне. Выполнив задание, я шел по длинному коридору с одним лишь желанием — поскорее попасть домой. Когда я подошел к турникету, стоящий неподалеку охранник сторого вопросил: «Вы куда?» — «Я хочу наружу», — объяснил я.— «А вы и так снаружи», — ответил он. На мгновение я почувствовал себя Йозефом К.», —

В чем-то это эссе перекликается с Четвертой частью — «Фраза» — книги Милана Кундеры «Нарушенные завещания», где речь тоже идет о творчестве Кафки.

Книга Одена проливает свет на наиболее тонкие и наиболее существенные моменты в литературе, она захватывает, питает и обогащает. В ней предусмотрено все, даже изумление читателей. Есть у этой книги и еще одно, несомненно, выгодное для читателя качество, а именно: всю нашу жизнь нам свойственно оглядываться на других, проверяя, все ли в порядке с нами. Проверив это, мы укрепляемся в духе, получаем необходимый заряд для дальнейшего существования. Мы делаем это столь часто, что прибегаем к помощи как живых, так и почивших в бозе, и опыту последних доверяем даже чаще. Так вот, Оден — один из тех, кто этим опытом щедро делится с нами.

|

Глеб Шульпяков: «Человек слишком празден, чтобы противостоять злу»

|

Афанасий Мамедов Твою новую книгу составлял поэт, возглавлявший отдел поэзии журнала «Арион», а сейчас «Новой Юности» — Дмитрий Тонконогов, знакомый с твоим поэтическим творчеством, наверное, лучше, чем кто-либо другой. В этой связи у меня вопрос: с чем связано то обстоятельство, что в этот сборник не попали многие вещи из твоих более ранних книг — «Щелчка», «Желудя»?

Глеб Шульпяков Если доверяешь редактору, надо быть готовым принять его выбор. А выбор был таков, что в книгу не вошли поэмы. Ну, за небольшим исключением. И я этот выбор принял. Поэмы все-таки сильно отвлекли бы внимание. «Китай» или «Саметь» вообще сделаны на границе с поэтической прозой. Объем, опять-таки. А поэт — это прежде всего лирика, согласись. Вот, получился томик лирики. А поэмы я соберу когда-нибудь в отдельную книгу. Например, как это сделал Евгений Рейн в «Предсказании».

АМ Раньше ты интересовался восточным миром, границы которого казались тебе необъятными, ты поклонялся разбитому кувшину мудрецов, верблюжьей колючке, и твой «восточный настрой» не был сродни тому, что испытывали многие поэты из наших гиперборей. Я, например, был уверен, что твое влечение ко всему восточному носит глубинный характер, и что в роду твоем кто-то ходил в чалме и шароварах, отбивался от врагов кривой саблей. Однако, прочитав и «Белого человека», и «Запад на Восток», я почти убедился, что родные поля с утренними туманами или какая-нибудь старуха в московском переулке, где «качается стая ворон», стали тебе милее иерусалимского шуга или тэзе базара в Баку… Скажи, какие ветры обвивают твою душу сегодня?

ГШ Мои предки по отцовской линии родом из Уральска. Это бывший Яик, столица яицких казаков и родина Пугачева. Географически — конец Ойкумены, дальше только Актюбинск, степь, пустыня, Восток. Даже моя фамилия имеет тюркский корень, в переводе на русский я был бы Голышев. В детстве мы всей семьёй ездили в Уральск, там была прекрасная рыбалка. И когда проезжаешь Саратов, за Волгой, рано утром — начинаются степи. Абсолютно плоское пространство. В купе все спят, а ты лежишь на верхней полке и смотришь на эти бескрайние футбольные поля. В 1990-м я поехал в Алма-Ату на практику и тоже на поезде, и тоже часами смотрел в открытое окно. Трава выгорает, степь превращается в пустыню. А небо над ней как купол. Представь себе степного человека — твердь для него как море, узкая полоска. И пустоту заполняет небо. Оно как чаша. Его много, оно везде. Можно понять, отчего они поклонялись именно небу. Похожим образом завораживает, кстати, и мусульманский орнамент. Это тоже в своем роде огромное пространство пустоты, преображенное искусством. Это пространство, оно как бы уничтожает время. Когда смотришь на орнамент под куполом какой-нибудь мечети Исфахана или Самарканда — ты выпадаешь из времени. Точно так же, как выпадаешь из времени, когда пишешь. Я тогда жил один и, наверное, был фаталист. Если времени нет, какая разница, что тебя ждет завтра? На Востоке тебе начинает казаться, что существует универсальный ответ на все твои вопросы к мирозданию.

АМ А он существует?

ГШ Я бы сказал, что Восток снимает с тебя бремя этих вопросов.

АМ Чем же?

ГШ Прямым, непосредственным восприятием мира. Как чудесного орнамента. Чего совершенно нет на Западе, потому что когда ты смотришь картины старых европейских мастеров, ты весь во власти времени. После сорока эта тяга к Востоку прошла как-то незаметно. Точнее, превратилась в ностальгию. Не только Стамбул, но и Лондон, и Рим, и Прага… Не забывай, мы же дети свободы, нам всё хотелось увидеть, узнать. Но с тех пор, когда я влюбился в эти города, прошло двадцать с лишним лет. И ты другой, и города изменились. Ностальгии, ей ведь все равно, Восток это или Запад. Но вообще меня не надо долго упрашивать. Будь у меня возможность — я сегодня же уехал бы.

АМ Куда, например?

ГШ О, тут целый список! Веймар, Эрфурт, Йена. Места сражений Александра с Наполеоном. Замок Сиррей во Франции, где жил Вольтер. Кое-какие места в Италии. Каменец-Подольский в Украине.

АМ Неожиданный список…

ГШ Это места, связанные с Константином Батюшковым — я пишу книгу о нем. Вот сейчас у меня Батюшков в Одессе — и мне нужно в Одессу. Мои поездки уже давно связаны с книгами. Хотя в Китай я бы поехал и без всякой литературы.

АМ Расскажи поподробнее про книгу о Батюшкове…

ГШ Когда я говорю кому-то, что пишу книгу о Батюшкове, то первая реакция — о, ЖЗЛ? Такая инерция сознания. Почему ЖЗЛ? Ведь даже в формате ЖЗЛ выходят довольно разные по характеру книги.

АМ … а каков тогда характер твоей книги?

ГШ Книги такого рода пишутся у нас либо филологами, либо беллетристами. То есть первые специфически занудны, а вторые невозможно читать, потому что когда я вижу «— Нет, не поеду! — В сердцах сказал Батюшков и вышел из комнаты» — мне хочется закрыть книгу. Слишком фамильярно, и даже в тыняновском «Кюхле» это меня коробит. Я не специалист по Золотому веку и не филолог. «Батюшков не болен» не итог моих «многолетних штудий» или «кабинетных раздумий» или как это там называется. Она — хроника моего погружения в конкретную эпоху и судьбу конкретного поэта. Я не хочу и не могу стать для читателя высоколобым экскурсоводом, который за много лет устал не то что от Батюшкова — от самого себя. Таких и без меня пруд пруди. Мне хочется увлечь читателя моей собственной увлеченностью. Книга получается пёстрой, смешанной. Есть очерки-портреты литературных деятелей, окружавших Батюшкова. Есть — фоном — большая история и Александр I, ведь Батюшков это и наполеоновские войны, и Битва народов под Лейпцигом, и взятие Парижа, и Лондон. Есть главы на грани репортажа, когда я рассказываю, как искал могилу Ивана Петина (друга Батюшкова) в деревнях под Лейпцигом, где оба они сражались в 1813-м. А путеводителем мне был очерк самого Константина Николаевича двухсотлетней давности. То же самое есть в очерке о немецкой Пирне, где лечился уже обезумевший поэт — какой была психиатрия того времени, как понимали и лечили сумасшествие, и какая жуткая рифма случилась в истории этого тишайшего и красивейшего городка уже в ХХ веке при нацистах. Все это тоже — Батюшков. Ну и стихи, разумеется. Во всем, что я рассказал, они присутствуют явно или скрытно — как и в жизни любого поэта.

АМ Удивительно все-таки, насколько неисчерпаем Золотой век.

ГШ До сих пор мы находим в нем спасение.

АМ Когда я прочел вторую часть «Белого человека», немного даже растерялся, настолько сильными мне показались твои стихи, некоторые из которых, к слову сказать, я слышал на твоем вечере в Театре наций, но одно дело слышать, другое — читать:

кто там чего не поделил,

чью бабу кто там взял —

на свете нет таких чернил,

которых смыть нельзя

— на неоткрывшего ворот

троянскому коню

всегда найдётся геродот

и спишет на войну,

и кто остался, кто сгорел,

куда сбежал эней —

у нас свидетель есть, гомер,

— свидетелю видней

Или вот:

как облако над лесом, кучево

слепившее себя — как эти строки,

из этого, по сути, ничего,

которое ни в ум не взять, ни в руки

— постой, не уходи, за мной должок,

набитый с твоего оригинала,

храни меня, печатный мой божок

— два отступа, четыре интервала

жук влетел и вылетел в окно —

поплавок остался неподвижен

с облаком и садом заодно,

красными отметинами вишен

— вечный дачник! удочки с утра

занавес неслышно опустился

то ли где-то лопнула струна —

то ли жук не вылетел, прижился

Или вот еще одно про жука, очень полюбилось:

во мне живет слепой, угрюмый жук;

скрипит в пустой коробке из-под спичек

шершавыми поверхностями штук

хитиновыми — и кончиками тычет —

ему со мной нетесно и тепло

годами книгу, набранную брайлем,

читать в кармане старого пальто,

которое давным-давно убрали

Начал вспоминать, кто еще умеет ставить облака и простыни над головой, находить затерявшийся желудь за шкафом, пускать пучеглазую рыбу, ходить по дну высохшей реки и все это в нескольких словах, в одной-двух последних строках «переворачивать фронт» коротенького, в шесть-семь строк стиха… На ум приходили Ходасевич, Оден, Фрост, кто-то еще из классиков, к примеру, тот же Тэд Хьюз, потом сказал себе: «Брось, не ищи!..» Когда поэт становится частью общей судьбы, личное как бы обезличивается.

Скажи, набирая высоту, работая на уровне матриц, эссенций, поэт теряет понемногу личные черты? Какие спасительные меры ты принимаешь, чтобы растворяющееся «Я» не мешало твоему естественному течению жизни?

ГШ Когда пишешь, о высотах не думаешь, а когда написал — ты уже внизу, и твое растворенное «я» снова собирается как разбитая ваза. Так что… Перефразируя Толстого, я бы сказал: все плохие стихи плохи по-разному, все хорошие — хороши сходно.

АМ Что же их объединяет?

ГШ Объединяет вектор движения поэтической мысли — к сути или, как ты говоришь, к эссенции. Которая еще называется простым русским словом «истина». Как ее постичь? А как передать словами озарение? Думаю, ответ заключается в самой «истине». Поскольку в слове «истина» корень — «есть», она — то, что есть. Существующее. Сущее. А поэзия просто одна из форм познания этого сущего. Настоящее стихотворение хотя бы на мгновение должно убедить читателя, что истина существует.

АМ Хорхе Луис Борхес в одном из своих эссе вспоминал об одной, на мой взгляд, очень интимной мысли Кольриджа, она касалась такого важного явления, как поэтическая честность, по Кольриджу это «минутное отключение недоверчивости». Ты готов согласиться с этой сентенцией? «Правда чувства» — это для тебя что?

ГШ По стихотворению сразу видно, о чем слова — о словах или о чем-то, что лежит за словом. Слова о словах — это филологическая поэзия. Ее легко узнать по герметичности. Слова в них варятся в собственном соку и ничего, кроме слов, не дают на выходе. Чтобы увидеть то, на что указывает слово, нужно то самое «минутное отключение недоверчивости». Нужно, чтобы Фауст вышел из душной комнаты.

АМ Ты любитель джаза, хорошо разбираешься в нем, у тебя большая коллекция винила, связан ли джаз с твоим творчеством, я сейчас не только о поэзии? И еще: «музыкальный слух» и «музыка слова» родственны друг другу или это что-то разное?

ГШ Я такой связи, честно говоря, не вижу. Хотя это правда, джаз для меня часть повседневности. Утром я ставлю пластинку и завариваю чай. Би-боп 40-х — 50-х я могу слушать бесконечно. Люблю бутлегерские записи, особенно Паркера — на них слышно шум в клубе, как ведущий концерта урезонивает особенно буйных пьяниц. Люблю длинные вещи Майлза Дэвиса — типа In A Silent Way, там у него потрясающий состав: Маклафлин, Хэнкок, Чик Кориа… Музыканты, которые станут звездами. Но ведь и сам Дэвис начинал мальчиком у Паркера. Люблю Эрика Долфи, у него потрясающе нежный и сильный саксофон. А флейта! Мне повезло, однажды в Кельне я побывал на концерте Маклафлина, он играл с Закиром Хуссейном. Это был юбилей «Shakti». Тоже один из моих любимых музыкантов. Из тех, кто поближе — Джон Зорн, Медески. Крутой фри-джаз в Скандинавии, но его надо слушать вживую. К клубе «Дом» раньше они часто выступали.

АМ Когда началось это твое увлечение?

ГШ Слушать джаз я стал, по-моему, еще в школе. Это были пластинки моей старшей сестры. Моя тетка Наташа подарила мне вертушку, а пластинок с роком еще не выпускали. И я слушал джаз. А «слух» и «музыка слова»… Вот не знаю. Есть очень «мелодичные», звучные поэты, Кенжеев, например. Но здесь речь все-таки не о музыкальном слухе буквально. Речь о каком-то внутреннем слухе к словам и смыслу. Музыка стиха рождается из догадки о гармонии звука со смыслом. Тогда слова становятся в единственном порядке, происходит замыкание. Иначе этот кубик Рубика так и останется несобранным.

АМ В твоей поэтической жизни Уинстон Хью Оден сыграл роль едва ли меньшую, чем Иосиф Бродский и Евгений Рейн, с чего началось твое знакомство с поэтом, как ты занялся его переводами, почему выбирал именно эти вещи, а не другие?

ГШ В юности я, как и многие, зачитывался Бродским, а Бродский всегда с теплом и нежностью говорил об Одене. И я начал читать Одена. По-английски, разумеется, переводов-то почти не было. И открыл — сперва поэта, а потом мыслителя, эссеиста, философа и даже немного богослова. Эссеистика Бродского во многом «растет» из Одена. И хочется прочитать оригинал. На русском, повторю, ничего, кроме нескольких стихотворений, не было (в прекрасных переводах Андрея Сергеева и Асара Эппеля). Оден в совке был под запретом после «Людоеда», которым он откликнулся на оккупацию Праги в 1968-м. Это вообще его тема, его точка приложения мысли — анализ форм, которые принимало Зло в ХХ веке. О том, как оно мимикрировало, Оден прекрасно знал. Когда в Америке он работал со Стравинским над оперой «Похождение повесы», у них было кое-что общее в биографии. Оба были вынуждены покинуть родину, один из-за коммунистов, а другой — из-за нацистов. И вот 1998-й год, первая книга Одена на русском, книга эссе — о Фросте, Кафке, Шекспире, Кавафисе… Я тогда не мог и подумать, что его размышления о природе Зла станут настолько актуальными. И где? В стране, «победившей фашизм». Чтобы убедиться в этом сегодня, достаточно просто включить телевизор… Знаешь, Оден напоминает мне

АМ Ты ведь не только переводил часть книги «Рука красильщика и другие эссе», ты, я слышал, был ее инициатором, не мог бы поделиться историей появления у нас этой книги, сразу же ставшей главной книгой года, внимание к ней не ослабевает, только растет.

ГШ Книга 1998 года была сборником эссе из разных книг Одена. Маленькая совсем, для первого знакомства. Но я-то мечтал, чтобы на русском вышла целиком составленная им самим книга. Такая, как «Рука красильщика», например. Итоговая. Большая. Не прошло и двадцати с лишним лет, как она появилась. Конечно, только благодаря коллективному труду переводчиков, которые все это время, как и я, «болели» этой книгой. Марк Дадян, Татьяна Стамова, Анна Курт, Федор Васильев, Нина Усова… Вот команда, которая стоит за этой книгой. Конечно, Оля Морозова, бессменный издатель Одена. Поверивший когда-то в мои фантазии о «русском Одене».

АМ Слова Александра Иличевского, предваряющие твою книгу «Запад на Восток», мне кажутся более чем убедительными. Меня, так же как и его, поразили предельная точность и удивительная прозрачность твоей интеллектуальной прозы. Прозрачность, которая «немыслима без поэзии». Есть у книги и еще одно «немыслимое» свойство — ее ускользание. Причем как раз в тот самый момент, когда ты убежден, что прорвался, подсчитал итог… Вот отчего с таким удовольствием перечитываешь твои эссе вновь. Кстати, в вашей телебеседе с Николаем Александровым ты сам называешь свою книгу «Запад на Восток» «собранием эссе и очерков». Хотел бы поинтересоваться, в чем тебе видится разница между этими жанрами?

ГШ «Запад на Восток», на самом деле — мой дневник последних лет. Художественный дневник. Который притворяется то очерками, то эссе. Хотя и буквально, как «Немецкий дневник», например, который я вел в Германии 2014-го. Хроника интересов в истории и литературе. Тут и Хармс, и Мэри Шелли, и Смутное время, и деревня, и переводы с английского, и стихи на машинке… Спасибо Юле Селивановой. Не представляю, кто бы еще сегодня решился издавать такую книгу. Что касается «эссе» и «очерка». Тут все просто. «Эссе» в переводе означает «попытка». Это жанр «умственный». Ты пытаешься постичь далекий от тебя предмет аналитически, другой возможности поговорить о Мэри Шелли просто нет. Поэтому эссе в книге — это в основном о Западе: Оден и Стравинский, Франкенштейн, Тэд Хьюз

АМ Тогда понятно, откуда это чувство ускользания… Вспоминается, как ты говорил мне, что время серьезного, большого по объему романа вышло, что жанр этот страшно дискредитировал себя, и все, что нам, независимым авторам, остается сегодня, это писать либо документальную прозу, либо — эссе. Но в сегодняшней российской словесности не так много писателей, умеющих совладать с этим жанром. В этом смысле мы оказались неподготовленными. Почему у нас такой недочет по части эссе, в чем его сложность?

ГШ Недавно мой друг, писатель Евгений Абдуллаев расшифровал и издал лицейский дневник Кюхельбекера. Выписки из книг, который тот делал, пока учился. Диапазон интересов — от Блаженного Августина до Руссо, Декарта и Спинозы. А теперь спросим себя, с кем из современных русских литераторов он мог бы поговорить сегодня на эти темы? Мало с кем, если честно. Думаю, беда наших литераторов — в невежестве. Мы даже собственную литературу знаем приблизительно. Об иностранных языках и говорить нечего. А эссе — всегда попытка постичь «другое», понять и по возможнсти усвоить. Книга о Батюшкве не была бы собой, если бы однажды я не увлекся английскими писателями биографий и эссе.

АМ Мог бы ты назвать несколько отечественных авторов, кто все же в ладу с эссеистикой?

ГШ Возьми Мандельштама, Анненского, Волошина, Розанова — Серебряный век был полон эссеистикой. Великолепный эссеист был Андрей Битов. Петр Вайль, классика жанра. Прекрасные эссе пишет Игорь Клех, Алексей Макушинский, Рустам Рахматуллин, Володя Березин, Костя Михайлов, Влад Отрошенко. Григорий Кружков — у него, кстати, есть блестящее эссе об Одене, посмотри в «Иностранке». Из моих соседей по поколению — тот же Женя Абдуллаев, Саша Иличевский, Дима Бавильский. Я рад, что его книга итальянских очерков «Желание быть городом» вышла в финал «Большой книги». И это только те, кого я сходу вспомнил…

АМ В книге и ты сам, и некоторые ее герои в предромантическом настрое заедаетесь вопросом: «А у нас на Востоке свое может быть?». Возможно, твоя книга «Запад на Восток» в какой-то степени и есть ответ на этот вопрос?

ГШ Не знаю, не припомню такого настроя в себе. Очевидно, наше «своё» это заимствованное у Европы. Никакого Востока у нас нет. Мы же в Большом театре не индийские танцы смотрим. И в опере тоже. И в живописи отнюдь не орнаменты выкладываем. Просто по невежеству мы забываем, что-то, что пришло к нам с Запада, пришло на Запад из античности. И что мы, если угодно, наследники Древней Греции, просто через посредничество Европы. Восточного в нас только безразмерные пустоты, византийский извод христианства и страсть к кровавым тиранам. В чем, опять же, можно усмотреть фатализм нашего человека, ведь если все решает тиран, какая разница, что будет завтра?

АМ В твоем итоговом эссе на эту тему «Чемодан. Вокзал. Стамбул» в книге «Запад на Восток ты находишь немало общего между Россией и Турцией. На твой взгляд главное, что делает наши профили схожими, несмотря на заметную «разницу в носах», - это имперское сознание, до сих пор не вытравленное. Преодолевается оно, конечно, не одними скоростными поездами/самолетами, а не всегда приятным переосмыслением прошлого. Как тут ты не вспомнить замечательного турецкого писателя, нобелевского лауреата Орхана Памука, предпринявшего такую попытку. Что тебе дало знакомство с творчеством турецкого писателя?

ГШ Наше «переживание» утраты Советской империи схоже с переживанием турка, ностальгирующего по Османской. Слабые всегда ностальгирует по силе. Но одно дело империя, простоявшая века на традиционных исламских ценностях, давшая миру шедевры зодчества, литературы, каллиграфии, философии, а другое дело — семьдесят лет владычества «воинствующих язычников», полуграмотных пролетариев и кухарок, методично уничтожавших все, что шло в разрез с их убогими представлением о мире и справедливости. Да, «сталинские высотки» прекрасны. Но они несопоставимы с мечетями Синана, потому что идеи у них разные. Да и «переперты» эти высотки, опять-таки, с Запада. Достаточно побывать в Чикаго, чтобы убедиться в этом. Та ностальгия, которая у турок давно преобразилась в меланхолию, и привлекла меня в романах Памука. При том, что и Золотой век у нас разный, разумеется.

АМ Вы ведь были знакомы с Орханом Памуком? Поддерживаешь ли ты связь с автором «Черной книги»?

ГШ Со времени нашей первой встречи мы виделись однажды, когда он приезжал в Москву с лекцией.

АМ Делился ли Памук с тобой своими впечатлениями о Москве?

ГШ Его больше привлекал Петербург, мне кажется. Точнее, ночной поезд «Москва — Петербург» как место действия «Анны Карениной». А Москва… Однажды я привел его в «Клуб на Брестской» — было такое замечательное место — и он, сидя за их легендарной, длинной, широкой, деревянной столешницей бара вдруг сказал: здесь я бы мог писать роман. Отличный критерий для определения позитивности пространства. Но теперь нет даже «Рюмочной» на Никитской, куда мы тоже захаживали.

АМ Это правда, что Памук невзлюбил Иосифа Бродского из-за его эссе о Стамбуле, посчитал, что тот не разобрался в этом великом городе?

ГШ Не то, чтобы самого Бродского — а сам этот высокомерный, поверхностный взгляд. Он же не знал, что Бродский, где бы он ни был, просто продолжает сражаться с советской властью. Он ощутил в Стамбуле имперскую тотальность, решил, что она сродни совку — и ополчился с яростью. В этом смысле Бродский не был «западником». Он не рассматривал Стамбул как «другое», не искал его «другой» природы. Он оставался в границах своих предубеждений. Возьми его стихи «На независимость Украины» — там то же самое.

АМ Ты работаешь заместителем главного редактора журнала «Новая юность», что дает тебе эта работа, и в каком формате существует сейчас одна из половин некогда знаменитого журнала?

ГШ Любой литературный журнал — это отпечаток литературного процесса. Чем больше журналов, тем объективнее картина. «Мониторить» процесс лучше всего на интернет-платформе. Все-таки многое из того, что печатается в периодике, имеет короткий срок годности. Незачем для этого тратить бумагу. Поэтому мы выходим шесть раз в год в электронном виде, а по итогам литературного года выпускаем на бумаге томик лучших материалов. Этот формат кажется мне оптимальным. Даже если бы у журнала появились лишние деньги, я бы не стал возвращаться на бумагу. Лучше заплатить гонорары. Все-таки самое постыдное в нашем литературном времени — то, что авторы получают за свой труд жалкие копейки или вообще ничего.

АМ Прекратили свое существование такие журналы, как «Октябрь» и «Арион», потери эти, на мой взгляд, невосполнимые, на грани вымирания находятся другие литературные журналы. То, что сегодня с ними происходит — начало конца серьезной литературы или отечественная словесность может обойтись и без них, они свое дело сделали?

ГШ Журналы — это зеркало, в которое литература хоть как-то смотрит на себя со стороны. Без этого взгляда с литературой произойдет то, что происходит со всеми герметическими системами: она вырождается, становится провинциальной, оказывается на мировой обочине. С другой стороны, если медицина, образование, судебная система, гражданские права и свободы и даже футбол в России давно выброшены на помойку, почему этой участи должна избежать литература?

АМ Хотел бы, чтобы ты поделился сокровенным: в юности мы часто перечитываем книги, а потом все реже и реже, скажи, с тобой это тоже происходит? Ты часто перечитываешь книги?

ГШ Перечитываю я чаще для дела: например, для записи на радио или ТВ, или для лекции. Для удовольствия — Толстого, Бунина, Набокова. Годами могу читать и перечитывать философов. Настольная книга — Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов». Перечитываю письма — Жуковского, Вяземского, Александра Тургенева… Но тут мы снова упираемся в Батюшкова, прости.

АМ Глеб, и заключительный вопрос, как всегда, традиционный — скажи, пожалуйста, с какими книгами ты бы посоветовал познакомиться читателям «Лабиринта»?

ГШ Давай я просто назову книги, которые попали ко мне на письменный стол за последнее время. Это сборник стихотворений Йегуды Амихая, крупнейшего израильского поэта в переводах Саши Бараша. Называется «Сейчас и в другие дни». Во-вторых, книга замечательного историка литературы, недавно ушедшего Вячеслава Кошелева «Грибоедов в «предлагаемых обстоятельствах» — такое «грибоедовское» проникновение в Золотой век русской театральной культуры. Или вот у меня лежит антология «Революция звезд», изданная в Австрии. Двадцать с лишним современных русских поэтов на немецком с параллельными текстами оригиналов. Авторская антология переводчика Саши Ницберга, изданная при поддержке «Института перевода». Событие? Событие. А недавно с книжной ярмарки на Красной площади я принес «Мифы марийского народа» Юрия Калиева. Просто открыл на стенде, начал читать — «…одним из составляющих знахарства является магический акт кышкымаш, направленный на умилостивление личных духов мужо» — и не удержался. Кышкымаш! Не мог же я вернуться с ярмарки с пустыми руками? А тем, кто хочет разобраться в оттенках нынешней российской прозы и поэзии, рекомендую сборник «Как мы читаем: заметки, записи, посты о современной литературе».

АМ Благодарю тебя за беседу.

ГШ И тебе спасибо.

Похожие подборки

-

Позвонить -

СообщенияУ вас пока нет сообщений! -

Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -

0

ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -

0

КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас

Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.

Не знаете, что почитать?

- Доставка и оплата

- Сертификаты

- Рейтинги

- Новинки

- Скидки

-

+7 499 920-95-25

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

- Контакты

- Поддержка

- Главное 2026

- Все книги

- Билингвы

- Книги для детей

- Комиксы, Манга, Артбуки

- Молодежная литература

-

Нехудожественная литература

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»

- Все книги жанра

- Бизнес. Экономика

- Государство и право. Юриспруденция

- Домашние ремесла. Рукоделие

- Домоводство

- Естественные науки

- Информационные технологии

- История. Исторические науки

- Книги для родителей

- Коллекционирование

- Красота. Этикет

- Кулинария

- Культура. Искусство

- Медицина и здоровье

- Охота. Рыбалка. Собирательство

- Психология

- Публицистика

- Развлечения. Праздники

- Растениеводство

- Ремонт. Строительство. Интерьер

- Секс. Камасутра

- Технические науки

- Туризм. Путеводители. Транспорт

- Универсальные энциклопедии

- Уход за животными

- Филологические науки

- Философские науки. Социология

- Фитнес. Спорт. Самооборона

- Эзотерика. Парапсихология

- Периодические издания

- Религия

-

Учебная, методическая литература и словари

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»

- Все книги жанра

- Вспомогательные материалы для студентов

- Демонстрационные материалы

- Дополнительное образование для детей

- Дошкольное обучение

- Иностранные языки: грамматика и учебники

- Книги для школы

- Педагогика

- Подготовка в вуз

- Пособия для детей с ограниченными возможностями

- Словари и разговорники

- Художественная литература

- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии

- Все книги на иностранном языке

- Книги на английском языке

- Книги на других языках

- Книги на испанском языке

- Книги на итальянском языке

- Книги на китайском языке

-

Книги на немецком языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на немецком языке

- Классическая литература на немецком языке

- Курсы изучения языка

- Литература на немецком языке для детей

- Нехудожественная литература на немецком языке

- Современная литература на немецком языке

-

Книги на французском языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на французском языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на французском языке

- Графические романы на французском языке

- Классическая литература на французском языке

- Курсы изучения языка

- Литература на французском языке для детей

- Нехудожественная литература на французском языке

- Современная литература на французском языке

- Комиксы и манга на иностранных языках

- Все игрушки

-

Детское творчество

- Назад в «Игрушки»

- Все товары в разделе «Детское творчество»

- Все товары раздела

- Алмазные мозаики

- Витражная роспись

- Гравюры

- Другие виды творчества

- Конструирование из бумаги и другого материала

- Лепка

- Наборы для рукоделия

- Наклейки детские

- Панч-дыроколы фигурные

- Работаем с воском, гелем, мылом

- Работаем с гипсом

- Работаем с деревом

- Скрапбук

- Сопутствующие товары для детского творчества

- Творческие наборы для раскрашивания

- Фрески

-

Игры и Игрушки

- Назад в «Игрушки»

- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»

- Все товары раздела

- Все для праздника

- Головоломки

- Детские сувениры

- Детские часы

- Другие виды игрушек

- Игрушка-антистресс

- Игрушки для самых маленьких

- Игры для активного отдыха

- Игры с мишенью

- Книжки-игрушки

- Конструкторы

- Куклы и аксессуары для кукол

- Кукольный театр

- Магнитные буквы, цифры, игры

- Машинки и Транспорт

- Мягкие игрушки

- Наборы для тематических игр

- Настольные игры

- Научные игры для детей

- Пазлы

- Роботы и трансформеры

- Ростомеры

- Сборные модели

- Слаймы

- Фигурки

- Электронные игры

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Все канцтовары

-

Аксессуары для книг

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»

- Все товары раздела

- Закладки для книг

- Глобусы

-

Обложки для документов

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Обложки для документов»

- Все товары раздела

- Другие обложки

- Конверты для путешествий

- Обложки для автодокументов

- Обложки для зачетных книжек

- Обложки для паспортов

- Обложки для пенсионных удостоверений

- Обложки для проездных билетов

- Обложки для студенческих билетов

- Чехлы для карт, обложки для пропусков

- Офисная канцелярия

- Папки, скоросшиватели, разделители

-

Письменные принадлежности

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»

- Все товары раздела

- Карандаши черногрифельные

- Ручки

- Принадлежности для черчения

-

Рисование

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Рисование»

- Все товары раздела

- Аксессуары для рисования

- Инструменты и материалы для каллиграфии

- Карандаши цветные

- Кисти

- Краски

- Линеры для творчества

- Мелки

- Наборы для рисования

- Палитры, стаканы-непроливайки

- Папки для чертежей и рисунков

- Пастель

- Тушь, перья

- Уголь художественный

- Фломастеры

- Холсты. Мольберты

- Сумки

-

Товары для школы

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Товары для школы»

- Все товары раздела

- Веера, счетный материал, счетные палочки

- Другие виды школьной канцелярии

- Канцелярские наборы

- Косметички, кошельки

- Ластики

- Мешки для обуви

- Ножницы школьные

- Обложки для тетрадей и книг

- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда

- Пеналы

- Пластилин

- Подставки для книг

- Рюкзаки, портфели

- Точилки

- Фартуки. Клеенки для уроков труда

- Школьная бумажно-беловая продукция

- Школьные наборы, подставки, органайзеры

- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии

- Все CD/DVD

-

Аудио

- Назад в «CD/DVD»

- Все товары в разделе «Аудио»

- Все товары раздела

- Аудиокниги

- Музыка

- Религия

- Видео

- Софт

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Все сувениры

- Календари

-

Сувенирная продукция

- Назад в «Сувениры»

- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»

- Все товары раздела

- Альбомы, рамки для фотографий

- Воздушные шары

- Детские сувениры

- Значки и медали

- Конверты для денег

- Магниты

- Новогодние сувениры

- Открытки

- Пакеты подарочные

- Подарочная упаковка

- Подарочные сертификаты

- Постеры и наклейки

- Праздничные аксессуары

- Таблички и статусы для рабочего стола

- Шкатулки

- Другое

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Весь клуб

- Журнал

-

Скидки и подарки

- Назад в «Клуб»

- Акции

- Бонус за рецензию

-

Только у нас

- Назад в «Клуб»

- Главные книги

- Подарочные сертификаты

- Эксклюзивы

- Предзаказы

-

Развлечения

- Назад в «Клуб»

- Литтесты

- Конкурсы

- Дома с детьми

-

Лабиринт — всем

- Назад в «Клуб»

- Партнерство

-

Приложения Лабиринта

- Назад в «Клуб»

- Apple App Store

- Google Play

- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.