Тэги

Авторская рубрика Афанасия Мамедова

Бывает так. Со мной — второй раз. Открываешь книгу, читаешь, но почему-то не своим голосом. Твой внутренний читательский голос, твое сокровенное «Я», неожиданно глушится интонациями автора, его нотками, его фиоритурами, очень самобытной манерой письма… Разумеется, подобное давление на читателя не может не сказаться на погружении в текст, и ты немного нервничаешь из-за того, что теперь до самого конца книги тебя будут водить исключительно за ручку, ты словно обречен на несовершеннолетие, в лучшем случае — до следующей книги.

Первый раз это произошло со мной, когда мне буквально на сутки дали почитать рассказы Сергея Довлатова, пробившие брешь в дряхлеющем Союзе. Я накинулся на книгу и… временно «потерял себя». Дело в том, что Довлатова я открыл для себя где-то года за два до описываемых событий, как Колумб — Америку: услышал случайно по радио «Свобода», на котором Сергей Донатович вел тогда передачу «Бродвей 1775». Мне нравилась его философия, его взгляд на жизнь — исключительно пофигистский, такой близкий, такой родной. А тут еще незадолго до смерти он прочитал на «Свободе» свои рассказы из циклов «Зона», «Чемодан», «Компромисс». Читал так, будто для одного меня — голосом, который при всем желании никогда не забудешь, и для которого все определения сегодня приблизительны, как описания, снега, дождя, любви, боли, случившиеся еще в другую эру…

Во второй раз нечто подобное произошло с прозой Михаила Левитина. Можно ли объяснить это тем, что с Левитиным мы знаем друг друга давно, что его голос хорошо знаком и мне, и тысячам его поклонников, видевших его замечательные авторские циклы телевизионных программ на телеканале «Культура»? Не знаю. Не уверен. Хотя… Вспоминается мне случай, когда мы неожиданно с ним разоткровенничались. Шли как-то по темной, холодной Москве, где-то в районе Рижского вокзала, и вдруг заговорили о наших мамах, которых больше с нами не было. Помню, тогда, именно тогда я ощутил какое-то странное чувство, объединяющее нас, очень похожее сиротство. И именно тогда заметил, что его голос немного изменился, а вместе с ним изменился и сам Левитин. Да и Москва, еще недавно такая неприветливая, холодная будто переменила свои черты. Прошли годы, я давно забыл об этом случае, но незамедлительно вспомнил, когда стал читать левитинскую повесть «Последнее дыхание героя», вот эти слова, что прозвучали для меня голосом Михаила Захаровича, тем самым, сумевшим отогреть Москву:

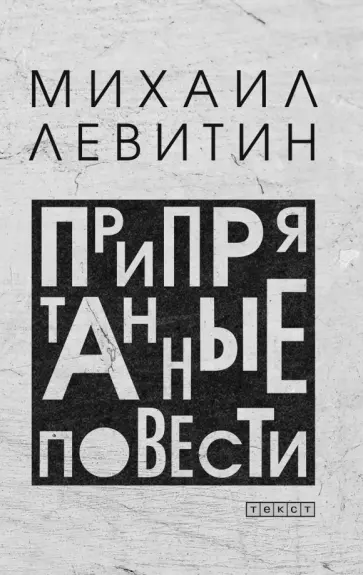

«Я боялся тишины, созревавшей в ней, отделявшей от меня, я терял ее не только как мать, как партнера, без которого все происходящее в моей жизни теряло значение. Я был один в опустевшем цирке, но в воздухе еще оставалось ее присутствие». (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Последние дыхание героя»).

Но, может, я не прав, и голос мой тут же откатился на тридесятый план совсем по иной причине? Может, все дело в том, что Михаил Захарович — человек театра, который помогает актерам обрести свою жизнь, предельно достоверно сыграв чужую, и найти особое звучание словам, которые, в отличие от произнесенных вне сцены, как бы всуе, никогда не бывают ложью, но всегда только правдой, хотя и правдой искусства. Мы ведь все взрослые люди, и из окошка нашего века прекрасно понимаем, что сцена, игра, жест — синонимы жизни.

Хорошо бы нам сразу после этих слов представить автора «Припрятанных повестей». Михаил Захарович Левитин, в первую очередь — театральный режиссер, художественный руководитель Московского театра «Эрмитаж», народный артист России но, кроме того, Михаил Захарович — писатель, дважды лауреат Премии Москвы по литературе (в 2010 — за книгу об Александре Таирове и в 2017 — за книгу о Петре Фоменко), автор двадцати книг прозы, среди которых «Еврейский Бог в Париже», «Лжесвидетель», «Школа клоунов», «Сплошное неприличие», «Отрицание книги о Викторе Шкловском. В пятнадцати остранениях с некоторыми уточнениями, изюмом из булки и финалом», «После любви. Роман о профессии» и др. и многочисленных публикаций в периодике.

«Припрятанные повести» — предпоследняя книга Михаила Захаровича. В нее вошли пять сравнительно небольших по объему текстов, которые автор назвал повестями, вернее даже не пять, а четыре, поскольку пятая похожа на post scriptum, на эпилог, на сумму, безжалостно выстреливающую из арифмометра в читательское сердце. Само название книги «Припрятанные повести», которое Левитин счел единственно возможным, предлагает нам воспринимать повести, в нее включенные, как особо дорогие авторскому сердцу, а потому и «припрятанные».

«Вкус прожитой жизни, какой ты? Распробовал ли я его?..» — таким вопросом, с которого начинается книга, мог задаваться и Федерико Феллини, и Марсель Пруст, и даже «белый клоун» Марсель Марсо с его двенадцатью клонами, переехавшими в более подходящий для клоунской жизни Вермонт.

Но, с другой стороны, понятно же, что не только французы с итальянцами гоняются за утраченным прошлым, в конце концов, нам всем остаются только воспоминания о днях минувших с попыткой озвучить прошедшее от черты до черты, от любви до смерти, как закономерный итог — только это и есть наше, то, что останется с нами навек.

«О, как она избирательна, моя память стольких отвергла, навсегда запомнив всякую ерунду, жадная до подробностей, бесчеловечная моя память!» (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Последние дыхание героя»).

Да, память избирательна, и, наверное, хорошо, когда еврей, по совместительству автор, ну, или наоборот, кому как больше нравится, начинает книгу с города Чернигова («Погодите, маэстро: не торопите Чернигов») и описания сала (!) — «Вот бабушка неуверенно разворачивает полотно с пластом сала, оно пожелтело за зиму — буду есть, не буду», — ему как-то сразу начинаешь верить. А разве не этого добивается писатель с первых страниц?

«Ты хочешь спросить, было ли это со мной, что написано? На самом деле? Не просто скрещение слов, а поступки, события жизни? Скорее всего, было. Ты не знаешь, слишком поздно родился. Я пишу свою жизнь, как роман. А роман не может обойтись без правды. Вот и сейчас ты впряжена в канву моего романа безошибочно. Ты имеешь отношение к его сюжету. Ты ни на кого не похожа, и я готов погубить тебя» (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»)

Или вот:

«Стыдно взрослому человеку самому становится страницей, книгой, а если рискнуть?» (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»)

Рискнул, случилось:

«Как мне нравится жить в том, что ничем не является и ничем не притворяется» (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»)

Все повести, вошедшие в книгу, Михаил Левитин ранее публиковал в журнале «Октябрь». Интересно, что первой из них была вышедшая в 2008 году повесть «Последнее дыхание героя», в книге она вторая по счету. Тогда как повесть, стоящая первой, «Создание фона», появилась только восемь лет спустя, а последняя — «Самое последнее путешествие» — в 2017 году, девять лет спустя. Получается, что от замысла его до воплощения — плюс-минус лет десять.

Кстати, было бы интересно разобраться, не есть ли эти четыре с половиной повести — единый текст, одна большая повесть или небольшой роман, начиненный правдой? Но, на то воля автора — выбирать жанровые определения.

На чем они крепятся, эти пять повестей? На все том же голосе автора, неповторимом, узнаваемом с первого слова, без него фон распадается, и все становится несущественным, впрочем, как несущественно любое авторское «я», поданное в избытке, как несуществен голос без фона, поступок без его оправдания, пусть и абсурдного.

Автор и сам это понимает, как стальной стержень с подставкой (был такой у продавцов в советские времена), на который накалываются не чеки, но карточки-воспоминания от первой, черниговской поры, в которой даже помыслить невозможно о далеких Колумбии и Бразилии или об актрисе, на покатом лбу которой пожизненно бьется жилка и которую знает и любит вся страна, до туманных фьордов Норвегии, к которым направляется паром с усталым автором. Предположительно — самим господином Левитиным. Не там ли, за чужими туманными далями, располагаются мифические острова Беклина с их посмертными пирамидальными кипарисами, застывшими без движения.

Нет, на арифмометре жизнь свою не просчитаешь, вся она уходит, убегает в других, в том числе и в музицирующую на пароме девочку, последнюю большую любовь автора — его дочь.

О чем он думает, слушая, как она играет на фортепьяно? Вероятно, о том, о чем думали его черниговские бабушка с дедушкой, одесские мать и отец, — что есть на свете вещи, которые нельзя объяснить, нельзя поставить на сцене. От забвения их может спасти только скрип пера.

Первая повесть в книге — «Создание фона» — о том, что дается свыше, как фундамент судьбы для созревания героя. Здесь все одна сплошная память, настолько важен этот фон для автора. Но воспоминания его пока обрывочны: герой только учится видеть, учится подмечать ускользающее.

Вот безнадежно самонадеянный, да к тому же в дрезину пьяный сторож кожевенной фабрики, на которой работает главбухом бабушка Эсфирь Александровна, пытается вскочить на вырвавшуюся из-под него свинью и добить, добить ее окончательно, ткнув под ухо ножом. Свинья визжит, льются потоки крови… И, конечно, главный герой, хотя и бежит к бабушке с роскошным библейским именем, не дождавшись развязки, навсегда запомнит, как припадала к земле истекающая кровью свинья — не просто свинья, но уже жертва.

Как запомнит он то, что будет стараться всю жизнь «израсходовать»: «Сколько же разрешает жизнь видеть и не дает забыть!». В дворовом подвале города Одессы сын дворника, эпический идиот, на глазах у разнокалиберной детворы вталкивает себя всего в толстуху Татку, а та стоит — кобыла кобылой, упираясь в сырую паутинную стенку, смотрит тупо и чего-то ждет. А мир в это время качается вместе с маленьким главным героем. Мир так устроен. На каждый случай — свои качели. Надо привыкать. И выходить детвора будет из дворового подвала, как из гитлеровского бункера, с высоко поднятыми руками, не зная еще, что наверху ждут их родители.

Отец — в первый и последний раз в жизни — выпорет ремнем нашего героя, чтобы в дальнейшем тот смог отличить благовонье от вони смердящей, а любовь — от животных страстей. И сын останется не в обиде на отца, напишет годы спустя: «Любил он только меня, но в этой любви была такая сила, что ее хватало на всех» (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Создание фона»).

Что же до таинственной любви к Женщине, той единственной, которую герой наш будет искать всю свою сознательную жизнь, поначалу она откроется ему краешком чужого, заморского опыта в районной библиотеке — Джакомо Казанова даст парочку уроков со страниц своих мемуаров.

Первая любовь по Левитину начинается с благодарности сразу всем, кто согласился стать «фоном» его жизни. Только главное помнить, что нельзя перенасытить, ведь для кого-то и ты тоже — фон.

Что еще служит цементирующим составом для книги? Все тот же фон? Фигура автора? Сильнодействующим скрепляющим сплавом является главный вопрос, которым задается Михаил Левитин во все время течения составляющих книгу повестей и на который он, в сущности, ответа так и не дает. Вопрос: «Что есть такое жизнь, пока мы живем?» — из тех, что всегда остается без ответа. В конечном счете, все, что может сделать автор, и мы вместе с ним, это обзавестись секретом переживания потерь — научиться смотреть не столько даже мимо тех любимых, которых теряешь, сколько — мимо самой смерти.

Ядром книги, хоть это и может показаться странным, является повесть «Уф!». А «Последнее дыхание героя» и «В пределах боли» — повести, которые в ней зеркально отражаются.

«Уф!» начинается с очень важной детали женского гардероба, детали, которую помнят все страшно постаревшие мальчишки, — женский пояс, нет-нет, не тот, другой, к которому во времена нашего детства крепились мамины чулки. Ах, вот оно что!.. Выходит, это общее место в мужской биографии — лазанье под стол и попытка высмотреть там все недозволенное. Так вот с чего начинается родина!.. С чулочных поясов маминых подруг. С просвета между их коленками… Оттуда родом и скрещения слов, и необъяснимые поступки, и какие-то события твоей личной жизни! И, конечно же, недуги… А разве любовь — не недуг?!

«Да, я любил ее, несомненно любил, потому что жалел безудержно. Любовь начинается с жалости, а потом и обиды за страдание прекрасного существа, нуждающегося в твоей помощи. А иначе с задачей справился бы любой, надо только умело войти и выйти, что для нормального мужчины нетрудно. (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»).

Повесть «Уф!» переносит нас в иные времена, иные веси. На другом конце света, где-то в Колумбии, лежит в гостиничном номере наш соотечественник и не может уснуть. Во-первых, дождь — тот самый, маркесовский, что идет латиноамериканскими накатами, во-вторых, пережить День святого Валентина в Боготе, чтобы вы знали, — это не в Москве с любимой в кафе распрощаться в очередной раз. Вот лежит он, наш одинокий собрат, и, кажется, не сможет пережить эту ночь, полную стонов, ночь, в которой путается вся его жизнь.

«Одно сплошное «уф!». Так женщина выдыхает, освобождаясь от гнета плоти, и это поощряющее, благодарное «уф!» заставляет тебя быть с ней еще и еще. (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»)

Можно включить кондиционер, его скрежет заглушит уличный вопль, но лишь отчасти. Отчасти — вот в чем проблема, вот в чем беда. Хорошо еще, что есть люди, готовые помочь, готовые войти в твое положение, то есть, в положение героя. Например, привести в номер черную женщину с гор, уточним, чтобы вы правильно поняли — с Восточных Кордильер. Женщина она хорошая, добрая, но уж больно черная и больно уставшая от этих межконтинентальных мужских штучек, а наш герой — товарищ рефлектирующий. Ему просто женщины мало, ему Женщина нужна. Короче, ночь вышла та еще: она спит, спит не стесняясь, а он смотрит на нее, на ее сокровище, любуется и думает о том, что, очень даже может быть, «это момент высокого совпадения с природой». Правда, эти мысли приводят его к другой: «Быть верным выбору детства — конечно, везение, но сомнительное», или вот еще такой: «Биографии проституток очень похожи на биографии великих политических деятелей — все одинаково» (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»). А потом, когда наступит утро улова, и святой Валентин отдаст должное потрудившимся на славу мужчинам и женщинам Боготы, она, эта горянка, довольная собой, умоется, нацепит на себя погремушки, чуть приобнимет на прощание нашего интеллектуала северных широт и — навсегда к себе в горы.

А потом, после Боготы, разговор зайдет о капитанах, которые вовсе не капитаны доверчивым женщинам, то есть — об Элькином отце.

«Поговорим о капитанах. Что я знаю о них. Только то, что отец Эльки, той, что помоложе, — капитан. И говорит она об этом, боясь, что никто не поверит, потому что в действительности его давно нет, и оттуда, где он бывает, никогда не приходят письма. Может быть, оттого что он не любит и не умеет писать». (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»).

Потом снова нырок-кувырок в прошлое, точно потерянный кусок из первой повести «Создание фона» вдруг нашелся, точно без него дивная история про Голубой Дунай и девушку Амру никак невозможна. А как еще рассказать, чтобы поняли и не истолковали превратно эту платоническую связь с филологическим надломом.

Герой следующей повести «В пределах боли» — человек мира. Цель его поездки — кладбище, хочет он навестить родительскую могилу. Но между страной, где лежали родители, и страной, в которой осел их сын Петя, шла война, которую разожгли жадные до прибыли олигархи. И пришлось Пете дать значительную петлю.

«— Завезем в Стамбул, — сказали ему. — И оттуда, подзаправившись, прямиком к вам. К каким «вам»? Это была форма издевательства. План ведения воздушной войны. Самолет как бы летел не оттуда, с кем они воюют, он из Турции летел. (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «В пределах боли»)».

За хулиганство, учиненное высоко в небе — отнятая у ребенка соска, распитие горячительных напитков с бузой на борту турецкого самолета, Петя оказывается в клетке в Стамбуле. А затем — в Афинах. Там его и встречает боль, та самая — «слева и справа», а под эту боль встречает его еще одна давняя-давняя знакомая, когда-то любимая, а теперь — не столько любимая, сколько подруга дней суровых. (Это так важно для человека углубленного в себя.) Где же еще встретиться двум одесситам, как не в славном городе героев и философов. Из Афин — ясное дело — подались в Рио, куда же еще?! И полетят они туда вместе, потому как ждут их уже на Копакабане судьбоносные океанские волны.

«На вопрос: «Кто он ей, а она ему», ответил: «Никто», на вопрос: «Давно ли они знали друг друга» ответил: «Всегда»». (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «В пределах боли»)».

В последней повести — «Самое короткое путешествие» — известный режиссер, вне всякого сомнения, сам автор собственной персоной, плывет на белом пароме Копенгаген-Осло, оставив неразрешимыми все свои театральные дела. Он не знает, зачем ему было нужно это путешествие. Весь на нервах, а тут еще вокруг только море, море, море… безучастное к нему и к его проблемам.

«Звук пришел раньше картинки, давая мне возможность жить воображением. Я не хочу знать, что такое фиорды, я, не решивший дома все своих проблем. Нужно было, чтобы со мной объяснились — по какой причине я не смогу поставить в этом году ни одного спектакля, как это — я и мои актеры без работы. Нужно было убедить чиновников, что мы достойны денег на творчество, если деньги вообще чего-то сами достойны». (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Самое короткое путешествие»).

Режиссер обреченно думает о будущем. Каюта посередине парома, вместо иллюминатора в открытое море — экран, «и на нем то же самое море, только через объектив камеры»… Подсказка, как всегда в таких случаях, приходит свыше, неожиданно, по-сэлинджеровски.

В ресторане дочь режиссера, ученица музыкальной школы, просит отца, чтобы он уговорил здешнего пианиста ненадолго уступить ей инструмент. Между пианистом, девочкой и ее отцом разыгрывается тонкая игра. Дочь хочет, но очень боится играть — ресторан переполнен. Пианист успокаивает ее, говорит, что толку бояться, ведь все равно никто не заметит ее ошибок. Он уверяет ее, что и сам тоже, случается, плохо играл, но никто никогда этого не замечал. Почему? Потому что заметить это может только тот, кто работает, а на пароме люди отдыхают.

Девочка садится за инструмент, и пока она музицирует, ее отец, режиссер, представляет себе жизнь без работы. Как это будет?.. И на время государство, люди, деньги, все проносится мимо него, и он вдруг понимает, что не чиновники, не толпа и не деньги ставят последнюю точку. Какое-то дивное чувство освобождения приходит к нему. Он идет на палубу, чтобы соотнести это чувство с водной гладью. Проверить себя. Там его и находят дочь с женой — мой «эскорт любви», так он их называет. И жизнь возвращается на круги своя.

«— Я хочу есть, — говорит моя любимая дочь, и мать поддерживает ее. — Пойдем, поищем, где тут можно что-нибудь съесть. (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Самое короткое путешествие»)».

Конечно, читатель может осторожно поинтересоваться, сколько женщин может быть у одного героя в пределах одной книги. На это будет ответ, достойный одессита: столько, сколько нужно для того, чтобы книга о любви и смерти окончательно созрела и стала достойной двух этих понятий. Достойной Тани, Пети, клоуна Марселя из повести «В пределах боли», юной дочери автора, отправляющейся в путешествие к фьордам в последней повести «Самое короткое путешествие» — она ведь тоже вырастет и станет женщиной, и для кого-то — Женщиной!

Джакомо Казанова был бы доволен своим нерадивым учеником: главное правило учителя он усвоил железно — женщина никогда не должна чувствовать потерь и монотонности жизни. В особенности — Женщина. И еще:

«Любите только тех, кому трудно, они умеют быть благодарными» (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Уф!»)

Герои в повестях Левитина живут, широко себя распахнув. Иначе они просто не умеют. Все те чувства, что были задействованы от момента их рождения до безотчетного осознания себя и того, сколько им осталось, пересматриваются по ходу сюжета. На первый план выходят те, с помощью которых они хотят объяснить самим себе бесконечность и принять ее приближение.

У писателя Михаила Левитин есть интересная особенность: он мастерски упраздняет середину жизни своих персонажей, как-то сразу выводя их на эту «грустную орбиту» приближения конца. И это правильно — середина жизни слишком богата на выбор, слишком многопланова и кипуча для компактной русской повести и ее рефлектирующих героев. В середине жизни легко запутаться, она лишена той неоспоримой логики, что присуща лишь началу и концу.

При том, что прямых размышлений о любви и смерти в повестях Левитина нет, читатель однако без труда понимает, чем живут персонажи повестей. Примечательно, что переселения во внутренние миры героев, в их монологи, подаются без излишних эмоций, форсирования и длинных пауз, — словом, без всего того, что невольно ждешь от театрального режиссера.

Нет в прозе Левитина и того умиления собой, что так присуще многим современным авторам и так изматывает читателя.

Нет на «грустной орбите» припрятанных повестей и такого понятия, как покаяние, зато во всем своем разнообразии, как бы межстрочными вставками, читается — «прошу прощения за все».

Михаил Левитин часто выходит из обычного, привычного нам строя речи — как разговорного, так и письменного, что делает его прозу исключительной. Если бы сейчас речь шла о фильме, снятом Левитиным, мы бы назвали его «авторским», и на том бы почти успокоились, но на литературном поле, в частности на поле прозы, к великому сожалению, такого емкого и все расставляющего на свои места определения, как «авторское кино» не имеется. Воспользуемся же определениями «своеобычная» или «незаурядная», отдавая себе отчет, что любое талантливое произведение — «своеобычно» и «незаурядно», не говоря уже о тех, что отмечены даром свыше так, как проза Михаила Левитина.

Письмо левитинское, при всей своей лапидарности, пробивается к читателю бурлящим потоком. Левитин будто подталкивает ее частыми повторами слов. Это его авторский прием, и он на него имеет право: он знает — ему никто ничего не вернет. Рассказчик в «Припрятанных повестях» — существо мифическое, как и те, кто составляет его «фон» — люди, которые все еще с ним, и те, кого уже нет. Если бы не исключительная писательская честность, не завораживающий с первой по последнюю страницу голос рассказчика, вряд ли припрятанные повести оказались бы нами «увиденными и не забытыми».

А на неразрешимый вопрос, которым в той или иной степени задаются герои всех повестей Левитина: «Что есть такое жизнь, пока мы живем?» все-таки есть ответ. Левитин отвечает на него в конце заключительной повести, перед самыми фиордами.

«Жизнь — это толпа, из которой надо вырваться. Я не хочу глазеть с вами на собственную гибель. Мне есть, что делать и некуда торопиться. (Михаил Левитин, «Припрятанные повести», «Самое короткое путешествие»).

И правда, не стоит торопиться, небесный режиссер сам все расставит по своим местам, а, если надо — заплатит за кого-то, освободит от долгов наших мыслей и прегрешений.

|

Интервью с автором

|

Михаил Левитин: «Главная моя тема — объявить забвению, что его нет».

Афанасий Мамедов Михаил Захарович, что меня сильно удивило, так это то, что книга ваша смотрится единым целым, будто повести были написаны на одном дыхании и все сразу. Хотя это далеко не так — от первой, опубликованной в журнале «Октябрь» повести «Последнее дыхание героя» до «Самого короткого путешествия» дистанция в девять лет. Если брать от замысла, наверняка — все десять. «Производственные» сроки серьезные, на такие жертвы писатели идут, когда осознают всю значимость своей книги, всю ее кармичность. Как появилась идея написания книги «Припрятанные повести»? Как возникла ее форма?

Михаил Левитин У меня есть книги, которые я считаю своими основными, которые должен отделять от других, писать их один раз и долго заниматься только ими… Эти же повести каждый год требовали от меня по одному из существенных эпизодов моей жизни. Когда я их писал, не был даже уверен, что они, кроме меня, могут еще кого-то заинтересовать. Не правда ли, очень, очень забавно? Это что-то сугубо важное для меня. Поскольку эти повести во многом автобиографические, я ни к кому не обращался за помощью, чтобы почетче припомнить то или иное событие, я всегда находился рядом с самим собой, не искал на стороне увлекательных историй, которые можно занять… Так и добирался до чего-то своего, исключительно своего, не связанного с моей профессией, не искусствоведческого. Все пять повестей говорят об очень теплых эпизодах моей жизни. О каком-то внутреннем благостном моем состоянии. Мало того, через всю книгу проходит важная тема — воскрешение любимых мною женщин. Для меня очень важно, чтобы они — мои любимые женщины — были всегда живы. И хотя многих из них, увы, уже нет в живых, тем не менее, они периодически возникают в моей жизни, живут со мной рядом. Не люблю я расставаться со своими дорогими. Совершенно. Знаете, для меня главная тема — объявить забвению, что забвения нет… Нет… Ничего нет. Есть только то, что было. А то, что было, для меня ценно. И я воскрешаю его, я продлеваю ему жизнь. Быть может, с этим связано то обстоятельство, что в какой-то момент я подумал, что совершенно не хочу, чтобы об этих повестях знал кто-то, кроме меня.

АМ Потому они «припрятанные»?..

МЛ Они действительно были до поры до времени припрятанными, несли в себе глубоко интимный характер.

АМ Как же случилось, что вы пришли к решению перестать их скрывать?

МЛ То, что их можно печатать и читать другим людям, оказалось для меня необычным и странным. Этому обстоятельству я был удивлен чрезвычайно.

АМ И все-таки…

МЛ Понимаете, дело в том, что я сам люблю читать такого рода прозу.

АМ А, тогда понятно…

МЛ Тут есть одно «но», чрезвычайно важное: я не всегда верю автору, не всегда могу доверять его книге. Какой-то незначительный поворот в сюжете, какое-то сомнительное действие персонажа, идущая вразрез всему происходящему реплика, интонация автора — и я закрываю книгу. А обман так тяжело переживается. Надеюсь, с моей прозой подобных вещей не случится. Я никого не разочарую.

АМ На этот счет можете быть спокойным.

МЛ Возможно это потому, что мною двигало одно, только одно — удержать эту жизнь. Воскресить любимых женщин. Если хотите — воскресить любовь единственно возможным способом. Себя теряешь с годами. Их теряешь. Откроешь книгу — а они там. Хорошо!.. Все в порядке!..

АМ Ловлю себя на мысли, что того же хотел Казанова, которого вы так не любите и пару раз шарахнули по нему в книге.

МЛ Он это все воскрешал ради того, чтобы продемонстрировать награды, полученные за жизнь. Хвалился жизнью, женщинами, связью с сильными мира сего, своим членством в ложе… А я просто воскрешаю людей, достойных самых больших наград.

АМ Это правда, персонажи ваши — все, как на подбор, люди замечательные. Михаил Захарович, можно сказать, что повесть «Последнее дыхание героя» потянула за собой остальные? Меня интересует, как вы шли, простите, к вашему «пятикнижию»?

МЛ «Создание фона» — первая повесть.

АМ Это в книге. А я о порядке публикации повестей в журнале «Октябрь»…

МЛ Афанасий, не помню уже. Мне трудно ответить на ваш вопрос. Вообще — для меня это одна книга.

АМ И я о том же говорил в самом начале. Мы читаем одну и ту же книгу даже когда читаем разные. И дело тут не только и не столько в глубине прочтения, сколько в наших кодах/установках, которыми мы не готовы пожертвовать — они фундамент нашего «Я». Еще Платон с Аристотелем предупреждали, что слово письменное не может быть истолковано верно, в отличие от устного. Правильно ли я понял, что ваша книга о любви и смерти, и, если осторожно, — о любви, побеждающей смерть?

МЛ Конечно. Там, где мне не удается удержать любовь, я все равно за нее цепляюсь. Вероятно, для того, чтобы жить. Жить на поверхности любви. Рядом с нею. Дышать ею. А что касается того, побеждает ли любовь смерть?.. Я не знаю, кто окажется победителем в этом противостоянии. Но то, что книга моя о любви и смерти — несомненно.

АМ Мне еще кажется, что эти повести в той или иной степени связаны практически со всеми вашими книгами, ранее написанными, что они отражаются в повестях, отражаются даже в отдельных персонажах…

МЛ Связь этих повестей с моими книгами очень велика. Вы правы. Скажу больше. У меня самого такое ощущение, что они писались как бы между строк других моих книг. Но сам я не знаю, что окажется важнее для читателя — мои другие книги или эти автобиографические повести «на полях» тех книг. При этом я должен добавить, что эти повести возникли очень естественно. Я себе сам удивлялся. Спрашивал у себя: «Ну, хорошо, а это-то ты сам откуда взял?»

АМ Может, это отголоски предыдущих книг?

МЛ Тоже может быть.

АМ Понимаю, глупый вопрос, и все-таки: какая повесть вам самому больше всего нравится?

МЛ Знаете, люблю «В пределах боли». Я даже герою ее дал имя Петя, в честь Петра Фоменко, книгу о котором написал раньше.

АМ Была у меня такая мысль, но я отказался от нее, решив, что не мог Петр Наумович вести себя так, как Петя — герой вашей повести.

МЛ Мне часто приходилось слышать, что я пишу больше о себе, чем о других. Но в таких случаях я говорю: я и другие — это одно и то же. А имя Петя мне очень нравилось… Я даже внутренне долго не мог расстаться с героем. В этой повести много такого, чего не было на самом деле. Но с другой стороны, они все реальны, все случилось со мной, а не с Петром Фоменко. С ним, вы совершенно правы, этого не могло произойти.

АМ Помимо того, что вы пишите книги, вы еще известный театральный режиссер, основатель своего театра, человек сцены во всю свою жизнь. Как это работает в вас? Помогает ли одно другому, мешает?

МЛ Момент не совсем подходящий, чтобы ответить на ваш вопрос в полной мере. Сейчас та двойственность, о которой вы напомнили, мне мешает. В свое время, все свои силы я отдал театру.

АМ Я это хорошо знаю…

МЛ Я могу поговорить с вами о каких-то случайных вещах, поскольку театр полон случайностей, не только мой театр, но и все… Что поделать… разные люди… ты начинаешь заниматься этими разными людьми и можешь сказать: «Ну вот он опыт жизни!» Но зачем он мне, этот их опыт жизни. Опыт, о котором я с вами говорю, вносит только помехи. Много помех. У моих артистов опыт мой собственный. Они его разделяют, они с ним совершенно согласны… Представьте себе, что вы только что закончили писать сагу, вам необходимо отдохнуть, но вы не можете. Вам нужен театр, чтобы вспомнить себя… Если я целиком ушел в других — это литература, а если вдруг вспомнил себя, вспомнил, кто я, что я есть — это театр… Знаете, в свое время я писал книгу, связанную с Гурджиевым, вот он все время пытался звериным методами напомнить людям, что они есть… Мне повезло больше, чем ученикам Гурджиева. Мне не нужны звериные методы, чтобы обнаружить, что я есть: я возвращаюсь к театру и начинаю опять все сначала.

АМ Потому что первым был театр.

МЛ Литература шла за ним, дыша буквально в затылок. Я очень рано, нереально рано начал писать рассказы и читать их. Так случилось. Я пишу и по-прежнему не оставляю попыток создать свой театр. Не знаю, получилось ли у меня написать что-то значительное. А театр свой я, безусловно, сделал, как бы к нему ни относились, как бы ни обвиняли в маргинальности. Он есть. Это такой театр прошлого. И я хорошо помню, как это прошлое поражало всех. Я помню, как мое театральное прошлое поражало всех. Почти всех. Потом пришли другие. И время стало другим. Я сказал бы так: театр, как его понимает большинство окружающих, — дело совсем не сложное. Театр, который я тащу за собой и никак не могу до конца вытащить, — это непростой театр. Современный зритель ценностей театра совершенно не понимает. Зрителю часто хочется, чтобы театр был понятен сразу. Почему-то всем кажется, что театр может создать любой человек.

АМ Примета времени… Сегодня многим кажется, что они и писать могут, у них получится лучше, чем у классиков.

МЛ Да, это примета нашего времени. Что касается литературы, то это как бы награда самому себе. И сейчас я говорю не о себе лично, как вы понимаете. Мне нужна литература для того, чтобы я себя вспомнил… Как это происходит с театром. Чтобы все не зря было… Когда-то Ефремов говорил мне: «Вот ты спрашиваешь, для чего я в кино снимаюсь? Для того чтобы не забыть, какая она — вода, что из себя представляет грязь, по которой меня таскают; мне это нужно, чтобы почувствовать пространство, чтобы я оставался живым. На сцене всего этого нет. Там все искусственно»… Вот возвращаюсь я туда к себе, в ту построенную жизнь свою, захожу в театр и думаю: «Нет, я и без театра есть». Для меня очень важно существование без театра. И это театру не раз пригождалось. Я когда говорю что-то своим актерам, я говорю то, что другим нельзя сказать. Это настолько субъективно и связано с чем-то, крайне закрытым. Артисты — тяжелые люди, как бы они ни были мне близки по жизни, по искусству. Все равно другие люди. Дружили со мной, жили со мной, сидели за столом со мной… И вдруг они вытаскивают что-то, даже мне неизвестное во мне самом. Им интересно, они разглядывают меня, я — их. Главное — не забыть себя… Но театру перепадают красивые минуты, какая-то взаимная выгода во всем этом есть.

АМ По идее, шаг в сторону от аристотелевых уложений грозит провалом художнику, вы, тем не менее, неоднократно уложения эти нарушаете, что характерно — не без удовольствия. Читая ваши повести, я задавался вопросом, почему они не рассыпаются, и пришел к выводу, что они держаться на вашем голосе, на голосе автора. Как вам кажется, может «авторский голос» быть цементирующим составом? Таким, как, к примеру, единство времени и места?

МЛ Я строю свое повествование не как литератор, а как рассказчик. Притом, что я отношусь к тексту серьезно и обрабатываю его тщательно, я знаю, что у меня есть от природы — пока есть — сила рассказчика, особая интонация, удерживающая и интерес людей к тексту. И это сугубо мои интонации. Они как отпечатки пальцев. Их никто не позаимствует у меня. Да, безусловно, вы правы, интонация держит все мои тексты. Музыка слова, пластика построения фраз, рефрены, инверсии… Я слышу свой ритм, ритм своего существования, я его передаю вместе с канвой повествования. Но у меня не только интонация, музыка, строй речи… — у меня свои темы, своя композиция рассказов и повестей… Я знаю это, стараюсь удержать в себе и этим держусь. Я считаю это основой всего.

АМ Вы часто пишите о себе, о своей жизни, берете ее на карандаш, который я часто видел зажатым в вашем кулаке, но это всегда — как бы о себе: ваша проза не мемуар. Скажите, как реагируют ваши друзья, родные, близкие, когда узнают, что в очередной раз стали персонажами ваших книг?

МЛ По-разному. Я бы даже сказал, чрезвычайно по-разному. Но в основном они себя даже не очень узнают. Они могут узнать себя в ряде каких-то событий и подумать: я здесь был, об этом я ему рассказывал, это он увидел… Так, конечно, бывает, но очень по-разному проявляется… Я позволяю себе вещи, с точки зрения персонажей (моих друзей), нехорошие. Они, если читают, — некоторые не читают, а я и не предлагаю — они могут быть ими недовольны. Я написал новую вещь, такую, очень для меня важную, и героиня этой вещи, на мой взгляд, должна была бы быть счастлива тем, что воспета мной. Причем я писал от ее лица, от лица женщины. Был у меня опыт такой. А она заявила, что если увидит это напечатанным, она меня проклянет.

АМ И что же вы решили делать?

МЛ Я рукопись держу у себя, не публикую. И вообще — никому ее не показываю.

АМ Давайте от этого места плавно вернемся к Джакомо Казанове. Так сказать, воспользуемся моментом и разрядим обстановку. «Любовь, — пишете вы, — это успеть раздеться и одеться, раздеться и одеться — вот и все, что я понял, и овладеть этим казалось совсем несложным. Больше он ничего не обещал и ничему не научил, Джакомо, это слабая надежда эротоманок». Казанова в вашей книге предстает, точно помеха в автомобильной коробке передач, вы его называете «жалким регистратором любви», а вы перечитывали «Историю моей жизни» с той далекой одесской поры? Знаете, я в свое время нашел в этой книге немало интересного, и, думается, не случайно к ней обращались большие художники, Феллини в том числе.

МЛ И не только Феллини, Цветаева, например…

АМ Эротоманство — это да, возможно, но книга эта еще об истории, природе власти, человеческих наклонностях в той или иной среде, под давлением тех или иных обстоятельств…

МЛ Знаете, это их дело. Я плотское и духовное идентифицирую, плотское и духовное для меня — одно и то же. И там, где много плотского и ни грана духовности, несмотря на то, что партнерша прекрасна, — мне совершенно не интересно. Вероятно, это потому, что я встречал в своей жизни партнерш прекрасней партнерш Казановы, судя по страницам его книги. И смотрел я на них всегда снизу вверх. Редко когда это было не так. Я иногда только позволял себе быть над ними. По правде сказать, это может любой себе позволить и стать кем хочет. Для меня Казанова — это возраст человеческой жизни. Люди, о которых мы с вами говорим, могут быть эротоманами, а могут и не быть ими. Но мне кажется, чтобы увлечься книгой Казановы, должна быть эротоманская начинка. Все остальные интересы уходят на второй план.

АМ Вы автор книг как художественных, так и не художественных — не хочу играть словами «фикшн» и «нонфикшн», но чему отдаете предпочтение и как относитесь к тем авторам, которые считают, что интерес к художественным произведениям сошел на нет и потому-де с художкой пора завязывать?

МЛ А я скажу вам так… может быть, в силу того, что не до конца ответил на ваш вопрос по поводу театра и литературы. Я люблю уничтожать стереотипы. Сбивать условности. И вообще, чистую, гладкую, хорошо сделанную литературу я ненавижу. Я не верю, что можно что-то сочинить. Мне всегда кажется, что где-то это уже было, где-то я уже это читал. Поэтому я считаю, даже когда пишу нехудожественную литературу, что Таиров мой, Фоменко мой, Шкловский мой — глубоко художественные произведения. Но я готов успокоить читателя, я готов сказать ему: «Здесь все правда», хотя прекрасно понимаю, что это неправда. Я тут, точно как булгаковский Мольер, говорю: это не художественное произведение, а глубоко художественное произведение. Человек воскрес, человек вернулся. Пойди воскреси человека нехудожественными методами! Не воскресишь. Но когда ты, кроме всего прочего, захватываешь подробности его реальной жизни, — неизвестно, такими ли были реальные подробности… Я стараюсь их максимально не использовать. Я стараюсь забыть все, чтобы потом что-то вспомнить.

АМ Забыть, чтобы вспомнить…

МЛ Именно. Я стараюсь забыть, чтобы вспомнить. Известного, хроникального воспроизведения жизни, как вы говорите, в полубеллетристической-полунаучной книги у меня нет, ни на йоту, ни на гран. Я знаю, что я пишу о брате своем, об очень близком мне человеке, и если я вижу, что это важно, мне совершенно безразлично, покажется ли это маловажным для других. Я вижу так! Важен общий взгляд на предмет… Ах, ты так увидел Таирова… Ах, вот какой у тебя Таиров… И в итоге, если ты убедительно все написал, по твоей книге начинают учиться студенты. Я знаю, что мой Таиров — хорошее пособие для тех, кто ничего не знает о Таирове. Но это ошибка, потому что эта книга о театре, а не о Таирове.

АМ А названа — Таиров.

МЛ Это другой разговор. Мне был интересен и сюжет его жизни тоже. Что касается Фоменко, это просто рассказы о театре и о дружбе. Очень странной дружбе. В итоге она перерастает в картину мировоззренческую. То есть на ее страницах возникает мировоззрение двух театральных людей. Мое мировоззрение кому-то может показаться диким. Кто-то может сказать: «Мы вам не отдадим Фоменко. Вы такой, каким вы хотите быть. Но он был не таким»… На здоровье. Мне это совершенно все равно. Я никому не давал обещаний. И потом я уверен, что никто ничего не знает даже о живущих, не только об ушедших.

АМ Как рождается ваша проза, где ее начало, исток?

МЛ Я уверен, что мы каким-то образом выплываем в повесть, выплываем в роман, выплываем в рассказ, так его и не узнав. Единственный инструмент, которым ты можешь пользоваться, это твоя душа, которая либо полна настоящими впечатлениями, твоими… тоже их не перескажешь, тоже их не обозначишь… либо нет. Если она полна, то ты доплывешь и сможешь об этом поведать другим… А вот этот момент связан с тем, потому что я вспомнил про своего покойного пса, который умер через два года после того, как я его взял… и я помню тот момент, когда он заболел… хотя этот момент я, конечно же, не помню… но я помню, что этот пес грел меня… мне надо было это написать, и я это написал… Это конечно произвол. Но я думаю, что и литература, и театр — это произвол. А если еще точнее сказать, все что я делаю, и ради чего я делаю — это импровизация. Я просто импровизирую. Мне необходим некий внутренний толчок, чтобы чертог мой сиял и в этот раз. Импровизация — мой конек и мое наслаждение. В театре это тоже срабатывает. Я учу этому своих артистов.

АМ Уже долгие годы вы публикуетесь в издательстве «Текст», смело можно сказать, что вы их автор, какую роль в вашей жизни сыграло это издательство?

МЛ Там работают очень хорошие люди, очень хороший человек директор издательства — Ольгерт Либкин. Это настоящие друзья, мои и моей прозы.

АМ «Я бежал по улицам, всасывающим воздух с моря про запас, чтобы жить, чтобы на всех хватило, потому что люди были жадными до жизни. Они ели, они ели всегда или готовили есть». Вы прекрасно описываете Одессу в этой книге, остается ли она для вас городом с большой буквы? Как Рим — для римлян, как Константинополь — для всего византийского и не только мира, как Киев — для Булгакова?

МЛ Это даже не требует обсуждений. Остается, и я очень нуждаюсь в этом городе. И очень страдаю из-за того, что не могу приехать на могилу родителей. И еще труднее понимать, что здесь я на минуту, а там — навсегда.

АМ Ваша книга «Припрятанные повести» — яркое свидетельство расширения границ русской текущей литературы. От Москвы до Стамбула, как от Стамбула до Рио, а оттуда до Боготы… На ваш взгляд, говорит ли это о том, что русская литература наконец-таки перестает быть провинциальной, или это не совсем тот критерий?

МЛ Не совсем тот критерий. Просто у меня всегда былая такая руководящая мысль, я бы сказал, все, что в моей душе по-настоящему живет рядом, все может быть на бумаге рядом или на сцене рядом. С точки зрения литературоведа или театроведа это кажется несочетаемым. А у меня именно это и сочетается… Думают, что это несочетаемо. Это с их точки зрения не сочетаемо. А у меня именно это и есть содержание. Почему я должен думать о чистоте жанра?!

АМ А сами вы путешествовать любите или вас поднимает на путешествия ваш «эскорт любви»?

МЛ Только путешествовать и люблю. Очень, очень… А так как мы сейчас лишены возможности путешествовать, мое страдание можете себе представить?! Особенно я страдаю без моря, которое сопровождало меня еще с одесского детства.

АМ А многое вам удалось посмотреть в эпоху допандемийных географических открытий?

МЛ Слава Богу, все-таки удалось, успел широко увидеть мир. Для художника это очень важно. Не в моем характере себя жалеть, но в каких-то редких случаях, не отказываю себе в этом удовольствии: очень-очень жаль мне себя, когда я понимаю, что кое-что уже никогда не смогу увидеть, просто не успею.

АМ Заинтриговали. Например?

МЛ Жить на острове, долго жить на острове вдали от цивилизации — я этого просто не успею… Возвращаясь к вашему «географическому» вопросу, понимаете, Афанасий, мы не провинциалы. Провинциалы — те, кто ничего не понимает в жизни, в своей жизни. И география тут, как мне кажется, не при чем.

АМ Оставим чужие города и острова. Как вы относитесь к современным технологиям, девайсам. Как вам кажется, влияет ли они на процессы нашего мышления, которыми мы, человечество, привычно пользовались со времен античной греческой цивилизации, со времен Платона, Аристотеля? Не появятся ли в связи с этим и новые виды искусств, скажем, синтетические?

МЛ Если я сейчас начну говорить правду, говорить то, что думаю, мы оттолкнем читателей Лабиринта от нашего интервью. Давайте так, я вам отвечу на ваш вопрос, но буду говорить очень-очень мягко — я эти технологии не считаю относящимися ни к одной сфере искусств. Все эти бесчисленные приложения, все эти компьютерные программы, виртуальные жизни в противовес реальной мне не понятны и меня не интересуют. Абсолютно. Никак.

АМ «Иногда думаешь — зачем люди пишут столько слов, вздохов, междометий? Чтобы осуществиться в других, неизвестных, придуманных, ненастоящих, никогда не бывших, передоверить им свои ошибки, наделить их своими мечтами», — цитирую вас. А вы зачем пишете? И что вы пишете сейчас, над чем работаете?

МЛ Об одной книге я вам сказал, которую не хотят видеть напечатанной. Вторая моя книга — очень большая, огромная, она тоже состоит из наговоренных мною фрагментов текстов, с которыми был связан громадный успех в моей жизни. Эти наговоренные куски я превратил в очень большую книгу.

АМ На что это похоже?

МЛ Эпос, в основе которого лежат 20−30-е годы ХХ века. Я думаю, рано или поздно он будет напечатан. Я по этому поводу не волнуюсь совершенно. Хочу еще написать книгу (уже пишу) о самом лучшем человеке, которого я встречал в своей жизни, кроме моего отца, разумеется. Этот человек останется скрыт от читателя. Эта книга будет биографией скрытого человека. Да я и не знаю его биографии. Я просто держу в себе образ этого человека. И очень хочу, чтобы он, этот человек, возник на бумаге. Очень хочу, чтобы у людей появилось еще что-то надежное, вдохновляющее на жизнь. Может быть, даже окрыляющее.

АМ Обычно я заканчиваю свои интервью вопросом: какие книги вы читаете и на какие посоветовали бы обратить пристальное внимание читателей Лабиринта. Сегодня, пользуясь выпавшей мне удачей, хотел бы поинтересоваться еще: какие спектакли вы бы посоветовали посмотреть, какие фильмы считаете важными?

МЛ Вообще-то, я бы посоветовал им непременно прочесть «Красное и черное» Стендаля и его «Пармскую обитель»; это было бы главным для них чтением. Посоветовал бы я им читать побольше смешных книг, которые излечивают душу, вроде «Похождений бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека. А еще как можно больше всего, что касается 20-х-30-х годов ХХ века, чтобы понять, что же такое на самом деле подлинное искусство. Я имею в виду и своих обэриутов, и очень много других малоизвестных авторов того времени. Олешу, Бабеля и все одесское. Я бы, конечно, посоветовал им читать Пушкина, но я полагаю, что его они читают и без моих советов. Я бы им посоветовал и Заболоцкого, и Ходасевича. Это мои любимые поэты. О Введенском я написал роман и влюбился в него окончательно. Загадки, тайны человека, вот что меня волнует. Меня волнует, чем человек жив, как он держится, бедняга. А занимательные истории меня волнуют гораздо меньше.

Что касается кинематографа, должен вам сказать, что в кинематографе у меня не так много привязанностей. Очень может быть, что я и не поклонник этого искусства. Возможно, связано это с тем, что сам я кино не снимаю. Для меня кино — это фотографический роман. Я не обнаруживаю корней этого искусства и не доверяю первозданности. Лишь однажды в моей жизни все было иначе, когда я смотрел фильм Параджанова «Тени забытых предков». И по сей день для меня этот фильм — номер один в мировом кинематографе. Благодаря Параджанову я поверил, что кинематограф может быть великим искусством. Более того — я понял тогда, то, что делал он, ни один вид искусства не смог бы вместить, только кино обладало такими возможностями. Это очень странно, я до сих пор не понимаю, как ему это удалось.

А что касается удовольствия, которое получаю от просмотра фильмов, то, скорее всего, оно общего рода. Я люблю смотреть фильмы Чаплина, «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы (естественно, первые две серии), «Развод по-итальянски» Пьетро Джерми…

Из нашего кинематографа мне нравятся картины Дзиги Вертова, несмотря на всю их агитационность. Некоторое время я даже был увлечен им по-настоящему. Я хочу, чтобы для постижения искусства я сам решал, сколько мне его надо постигать.

А так, смотрю, конечно, какие-то картины. Чувство такое, как будто прочитал книгу. С той лишь разницей, что по мне чтение книг — удовольствие куда большее. По крайней мере, никто не станет доносить до тебя факты так, будто это ватка с нашатырным спиртом, и ею нужно срочно ткнуть тебе в ноздри. Когда я читаю книгу, я все выбираю сам и за все сам отвечаю. И еще… кинематограф — организованное в себе самом время. И меня это сильно… очень сильно раздражает.

Теперь о театре… Тут еще сложнее, потому что к театру я как раз имею непосредственное отношение. И я вам должен признаться, что на меня как на театрального режиссера мало кто повлиял. Первый, о ком бы мне хотелось сказать, это, конечно, Стрелер. Да, он, пожалуй, сильнее прочих на меня повлиял. Его спектакли похожи на то, что я называю театром. Все, что связано с творчеством Джорджо Стрелера, — это то, чем бы я хотел быть или уже являюсь. Мне это пока трудно понять.

Мне в разговоре о театре очень бы хотелось избежать банальностей, которые так часто слышишь от других. Однако придется повторить вслед за Станиславским… знаете, когда его спросили, кто из режиссеров ему нравится, он ответил: «Я знаю только одного режиссера, это Мейерхольд». Мейерхольд для нас, как Пушкин в литературе.

АМ Михаил Захарович, благодарю за интересную беседу и удачи вам в вашем творчестве.

Похожие подборки

-

Позвонить -

СообщенияУ вас пока нет сообщений! -

Mой Лабиринт50 р. Дарим 50р. за регистрацию. Правила30 р. Баллы за ваши отзывы на книги5% Постоянная скидка уже на 2-й заказ -

0

ОтложеноЗдесь будут храниться ваши отложенные товары.Вы сможете собирать коллекции книг, а мы предупредим, когда отсутствующие товары снова появятся в наличии! -

0

КорзинаВаша корзина невероятно пуста.Лабиринт.Сейчас

Не знаете, что почитать?Здесь наша редакция собирает для вас лучшие книги и важные события.Главные книгиА тут читатели выбирают все самое любимое.

Не знаете, что почитать?

- Доставка и оплата

- Сертификаты

- Рейтинги

- Новинки

- Скидки

-

+7 499 920-95-25

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

-

Круглосуточная поддержкаВсе адреса и телефоны Лабиринта

- Контакты

- Поддержка

- Главное 2026

- Все книги

- Билингвы

- Книги для детей

- Комиксы, Манга, Артбуки

- Молодежная литература

-

Нехудожественная литература

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Нехудожественная литература»

- Все книги жанра

- Бизнес. Экономика

- Государство и право. Юриспруденция

- Домашние ремесла. Рукоделие

- Домоводство

- Естественные науки

- Информационные технологии

- История. Исторические науки

- Книги для родителей

- Коллекционирование

- Красота. Этикет

- Кулинария

- Культура. Искусство

- Медицина и здоровье

- Охота. Рыбалка. Собирательство

- Психология

- Публицистика

- Развлечения. Праздники

- Растениеводство

- Ремонт. Строительство. Интерьер

- Секс. Камасутра

- Технические науки

- Туризм. Путеводители. Транспорт

- Универсальные энциклопедии

- Уход за животными

- Филологические науки

- Философские науки. Социология

- Фитнес. Спорт. Самооборона

- Эзотерика. Парапсихология

- Периодические издания

- Религия

-

Учебная, методическая литература и словари

- Назад в «Книги»

- Все книги в жанре «Учебная, методическая литература и словари»

- Все книги жанра

- Вспомогательные материалы для студентов

- Демонстрационные материалы

- Дополнительное образование для детей

- Дошкольное обучение

- Иностранные языки: грамматика и учебники

- Книги для школы

- Педагогика

- Подготовка в вуз

- Пособия для детей с ограниченными возможностями

- Словари и разговорники

- Художественная литература

- Скидки · Обзоры · Рецензии · Подборки читателей · Новинки · Рейтинг · Авторы · Изд-ва · Серии

- Все книги на иностранном языке

- Книги на английском языке

- Книги на других языках

- Книги на испанском языке

- Книги на итальянском языке

- Книги на китайском языке

-

Книги на немецком языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на немецком языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на немецком языке

- Классическая литература на немецком языке

- Курсы изучения языка

- Литература на немецком языке для детей

- Нехудожественная литература на немецком языке

- Современная литература на немецком языке

-

Книги на французском языке

- Назад в «Иностранные»

- Все книги в жанре «Книги на французском языке»

- Все книги жанра

- Адаптированная литература на французском языке

- Графические романы на французском языке

- Классическая литература на французском языке

- Курсы изучения языка

- Литература на французском языке для детей

- Нехудожественная литература на французском языке

- Современная литература на французском языке

- Комиксы и манга на иностранных языках

- Все игрушки

-

Детское творчество

- Назад в «Игрушки»

- Все товары в разделе «Детское творчество»

- Все товары раздела

- Алмазные мозаики

- Витражная роспись

- Гравюры

- Другие виды творчества

- Конструирование из бумаги и другого материала

- Лепка

- Наборы для рукоделия

- Наклейки детские

- Панч-дыроколы фигурные

- Работаем с воском, гелем, мылом

- Работаем с гипсом

- Работаем с деревом

- Скрапбук

- Сопутствующие товары для детского творчества

- Творческие наборы для раскрашивания

- Фрески

-

Игры и Игрушки

- Назад в «Игрушки»

- Все товары в разделе «Игры и Игрушки»

- Все товары раздела

- Все для праздника

- Головоломки

- Детские сувениры

- Детские часы

- Другие виды игрушек

- Игрушка-антистресс

- Игрушки для самых маленьких

- Игры для активного отдыха

- Игры с мишенью

- Книжки-игрушки

- Конструкторы

- Куклы и аксессуары для кукол

- Кукольный театр

- Магнитные буквы, цифры, игры

- Машинки и Транспорт

- Музыкальные инструменты

- Мягкие игрушки

- Наборы для тематических игр

- Настольные игры

- Научные игры для детей

- Пазлы

- Роботы и трансформеры

- Ростомеры

- Сборные модели

- Слаймы

- Фигурки

- Электронные игры

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Все канцтовары

-

Аксессуары для книг

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Аксессуары для книг»

- Все товары раздела

- Закладки для книг

- Глобусы

-

Обложки для документов

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Обложки для документов»

- Все товары раздела

- Другие обложки

- Конверты для путешествий

- Обложки для автодокументов

- Обложки для военных билетов

- Обложки для зачетных книжек

- Обложки для паспортов

- Обложки для пенсионных удостоверений

- Обложки для проездных билетов

- Обложки для студенческих билетов

- Чехлы для карт, обложки для пропусков

- Офисная канцелярия

- Папки, скоросшиватели, разделители

-

Письменные принадлежности

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Письменные принадлежности»

- Все товары раздела

- Карандаши черногрифельные

- Ручки

- Принадлежности для черчения

-

Рисование

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Рисование»

- Все товары раздела

- Аксессуары для рисования

- Инструменты и материалы для каллиграфии

- Карандаши цветные

- Кисти

- Краски

- Линеры для творчества

- Мелки

- Наборы для рисования

- Палитры, стаканы-непроливайки

- Папки для чертежей и рисунков

- Пастель

- Тушь, перья

- Уголь художественный

- Фломастеры

- Холсты. Мольберты

- Сумки

-

Товары для школы

- Назад в «Канцтовары»

- Все товары в разделе «Товары для школы»

- Все товары раздела

- Веера, счетный материал, счетные палочки

- Другие виды школьной канцелярии

- Канцелярские наборы

- Косметички, кошельки

- Ластики

- Мешки для обуви

- Ножницы школьные

- Обложки для тетрадей и книг

- Папки для школьных тетрадей. Папки для труда

- Пеналы

- Пластилин

- Подставки для книг

- Рюкзаки, портфели

- Точилки

- Фартуки. Клеенки для уроков труда

- Школьная бумажно-беловая продукция

- Школьные наборы, подставки, органайзеры

- Для школы · Скидки · Отзывы · Новинки · Производители · Серии

- Все CD/DVD

-

Аудио

- Назад в «CD/DVD»

- Все товары в разделе «Аудио»

- Все товары раздела

- Аудиокниги

- Музыка

- Религия

- Видео

- Софт

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Все сувениры

- Календари

-

Сувенирная продукция

- Назад в «Сувениры»

- Все товары в разделе «Сувенирная продукция»

- Все товары раздела

- Альбомы, рамки для фотографий

- Воздушные шары

- Детские сувениры

- Значки и медали

- Игрушки для животных

- Конверты для денег

- Магниты

- Новогодние сувениры

- Открытки

- Пакеты подарочные

- Подарочная упаковка

- Подарочные сертификаты

- Постеры и наклейки

- Праздничные аксессуары

- Таблички и статусы для рабочего стола

- Шкатулки

- Другое

- Скидки · Отзывы · Новинки · Рейтинг · Производители · Серии

- Весь клуб

- Журнал

-

Скидки и подарки

- Назад в «Клуб»

- Акции

- Бонус за рецензию

-

Только у нас

- Назад в «Клуб»

- Главные книги

- Подарочные сертификаты

- Эксклюзивы

- Предзаказы

-

Развлечения

- Назад в «Клуб»

- Литтесты

- Конкурсы

- Дома с детьми

-

Лабиринт — всем

- Назад в «Клуб»

- Партнерство

-

Приложения Лабиринта

- Назад в «Клуб»

- Apple App Store

- Google Play

- Huawei AppGallery

Мы используем файлы cookie и другие средства сохранения предпочтений и анализа действий посетителей сайта. Подробнее в пользовательском соглашении. Нажмите «Принять», если даете согласие на это.