Евгений Водолазкин ответил на вопросы читателей

Мы благодарим вас за участие в конкурсе на лучший вопрос Евгению Водолазкину. Из нескольких десятков вопросов Редакция Елены Шубиной выбрала 20 самых интересных. Писатель ответил на них и определил пятерых победителей.

|

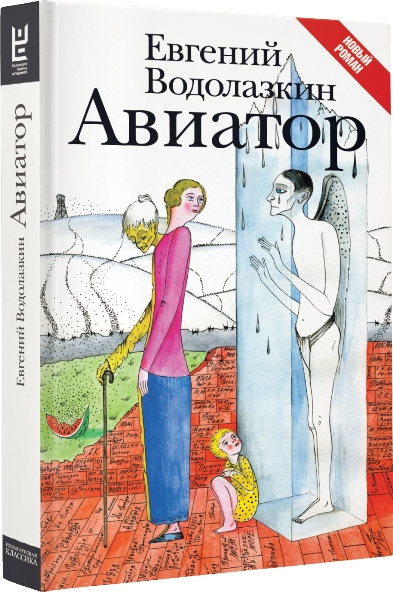

Прочитав ответы Евгения Германовича, вы узнаете: как писатель работал над «Лавром» и «Авиатором», какие книги обязательно должен прочесть каждый выпускник, о планах Водолазкина и о том, как он ощущает влияние Санкт-Петербурга, а также о многом другом. «Авиатор» стал главным литературным событием этой весны. Проза Водолазкина сложна в своей многогранности и драматичности, в ней читатель видит сотни подсказок и неявных знаков. Неудивительно, что писателю задают столько вопросов. Чтобы узнать больше, послушайте, как Евгений Германович читает отрывок из своего нового романа и ознакомьтесь со списком его любимых книг. |

Пять вопросов победителей

Ульяна: Здравствуйте, Евгений Германович!

На одной из своих творческих встреч Вы коснулись разговора о сфере невыразимого и о возможностях писателя данные сферы выразить. А что до начала творчества было для Вас сферой невыразимого и в каком произведении в наибольшей степени удалось ее отразить? Меня как филолога при чтении произведений увлекает создание художественного времени и пространства и их взаимосвязь с миропониманием героев. Почему Вам на просторах творчества интересны «игры» со временем? Стремитесь ли Вы создать свой тип героя? Роман «Лавр» способствовал примирению моей знакомой с Богом и привел к пониманию темы старчества в русской литературе. Какие, на Ваш взгляд, произведения, созданные на христианской почве, можно почитать невоцерковленному человеку или новоначальному? Спасибо большое!

С уважением и наилучшими пожеланиями, Ульяна Илюшина.

Евгений Водолазкин: Ульяна, мне кажется, что есть разного рода невыразимое, и всякий раз оно выражается по-разному. Например, иллюзорность, почти опереточность вещного мира в сравнении с той бездной, которая стоит за ним, Гоголь выразил, показав старосветских помещиков и их маленький рай. Чувства человека, не готового к тому, чтобы покинуть этот мир, Набоков выразил потрясающими словами: «раковинный гул вечного небытия». В мире есть очень много вещей, которые все еще не названы, и дело писателя — их называть.

Евгений Водолазкин: Ульяна, мне кажется, что есть разного рода невыразимое, и всякий раз оно выражается по-разному. Например, иллюзорность, почти опереточность вещного мира в сравнении с той бездной, которая стоит за ним, Гоголь выразил, показав старосветских помещиков и их маленький рай. Чувства человека, не готового к тому, чтобы покинуть этот мир, Набоков выразил потрясающими словами: «раковинный гул вечного небытия». В мире есть очень много вещей, которые все еще не названы, и дело писателя — их называть.

Почему мне интересны «игры со временем»? Знаете, я пробую его с разных сторон, напоминая себе кота, который касается лапой свернувшегося в клубок ежа. В конце концов кот убеждается, что еж — вполне безобидное животное, несмотря на все свои иголки. Для человека, помнящего о вечности, время имеет второстепенное значение.

Почему мне интересны «игры со временем»? Знаете, я пробую его с разных сторон, напоминая себе кота, который касается лапой свернувшегося в клубок ежа. В конце концов кот убеждается, что еж — вполне безобидное животное, несмотря на все свои иголки. Для человека, помнящего о вечности, время имеет второстепенное значение.

Вы спрашиваете о чтении — здесь можно назвать много книг: вся русская классика религиозна. Назову то, что первым пришло в голову: «Лето Господне» Ивана Шмелева. Если говорить о западно-христианском опыте, мне кажется, очень важным было бы прочесть Гилберта Кийта Честертона, например, те его тексты, которые опубликованы в книге под названием «Вечный человек».

Олег Нехаев: Раньше на надгробиях указывали только одну дату и дальше писали «преставился раб Божий…» И это означало вовсе не смерть, а переставление — перемещение души из одного мира в другой. Ведь главное — не сколько ты прожил на земле, а каким ты стал к тому дню, когда твоя душа возвращается Богу. Сейчас указывают дату рождения и смерти. А между ними — прочерк. Почему произошло такое жизненное переосмысление? Что стало этому причиной?

Евгений Водолазкин: Нужно помнить, что века примерно до 15-го, за редкими исключениями, надгробиями вообще никак не надписывались: люди забудут и с именем, а Богу все памятны и без имен. Для христианина ценность жизни не сосредоточена в какой-то одной точке — будь начало жизни или ее конец. В вечность жизнь человеческая переходит во вневременном виде — как совокупность добра и зла, рожденная душой. По большому счету, на могиле можно вообще ничего не писать. Если же пишут даты рождения и смерти, то этим обозначают земную — телесную — жизнь человека, ведь в могиле лежит тело, а не душа. Но такое обозначение не отрицает того, что день смерти человека является его днем рождения для вечности.

Евгений Водолазкин: Нужно помнить, что века примерно до 15-го, за редкими исключениями, надгробиями вообще никак не надписывались: люди забудут и с именем, а Богу все памятны и без имен. Для христианина ценность жизни не сосредоточена в какой-то одной точке — будь начало жизни или ее конец. В вечность жизнь человеческая переходит во вневременном виде — как совокупность добра и зла, рожденная душой. По большому счету, на могиле можно вообще ничего не писать. Если же пишут даты рождения и смерти, то этим обозначают земную — телесную — жизнь человека, ведь в могиле лежит тело, а не душа. Но такое обозначение не отрицает того, что день смерти человека является его днем рождения для вечности.

Двоеглазова Елизавета: Здравствуйте, Евгений Германович! Недавно в моем сознании возникла странная, но, возможно, не лишенная оснований параллель: роман «Лавр» имеет точки сближения (и отталкивания) с произведением Патрика Зюскинда «Парфюмер». Зюскинд щедро датирует события в повествовании, что создает эффект историзма, однако читатель понимает — это псевдореальность. «Лавр», впрочем, тоже содержит опорные даты, а является, как и обозначен Вами, неисторическим, вневременным романом. Главный герой у Зюскинда — иной, маргинал, обладает сверхчеловеческим обонянием, сам не имея запаха, он выглядит пугающе и отталкивающе, кажется людям исчадием ада и становится убийцей. При этом Гренуй — сам жертва: страшный дар мучает его, открывая несовершенство мира. Герой сознательно принимает ужасную смерть, и толпа, растерзавшая его от плотского поклонения, оказывается еще чудовищней и аморальней самого «дьявольского отродья». Сюжет закольцован: Гренуй рождается и гибнет на кладбище Невинных в Париже, странствуя в промежутках между начальным и финальным событиями по многим местам Франции. Арсений в «Лавре» — тоже иной, отшельник, юродивый, и он также обладает особенными способностями врачевания и провидения, но от Бога. Арсений странствует (здесь география шире, чем в романе Зюскинда), и его странствия тоже начинаются и заканчиваются в одной точке — в Рукиной слободке. Он герой страдающий, считающий себя убийцей, хотя и невольным, в отличие от Гренуя, но искупление вины ведет его к Свету. Однако что происходит после смерти ставшего святым старца, тело которого, кстати, не поддается тлению и не имеет запаха (вспомним особенность героя Зюскинда)? Его тащит «на растерзание зверям и гадам» толпа, поклоняющаяся ему духовно, и тоже по воле покойного.

Прошу прощения за длинное изложение своих мыслей. Насколько случайными и/или уместными Вы находите данные параллели? Считаете ли возможным и не лишенным смысла анализ двух романов в сравнении?

Спасибо Вам большое за Вашу деятельность. С уважением, Елизавета.

Евгений Водолазкин: Дорогая Елизавета, мой роман сравнивали со многими текстами, и я благодарен за все параллели — включая те (например, со «Стариком Хоттабычем»), над которыми мои коллеги в Пушкинском Доме откровенно хохотали.

Евгений Водолазкин: Дорогая Елизавета, мой роман сравнивали со многими текстами, и я благодарен за все параллели — включая те (например, со «Стариком Хоттабычем»), над которыми мои коллеги в Пушкинском Доме откровенно хохотали.

К предложенному Вами сравнению «Лавра» с «Парфюмером», в отличие от некоторых других сопоставлений, я отношусь со всей серьезностью. Дело в том, что не только «Лавр», но и «Парфюмер» в значительной степени ориентирован на жанр жития. Как известно, этот жанр восходит к античным мифам о героях, структуру которых христианство использовало для повествования о новых героях — святых. Но если «Лавр» — это своего рода житие, то «Парфюмер» — это «антижитие», поскольку дар Лавра — от Бога, а дар Гринуя — понятно от кого. О том, что жизнь Гринуя у Зюскинда закольцована, я не помнил, так что это чистое совпадение. Вместе с тем, совпадение это вполне естественно, поскольку история, всеобщая и личная, движется по спирали. Так что я думаю, Елизавета, что Ваше сравнение оправданно.

LIBERTA: Евгений, здравствуйте!

Меня не покидает мысль, что мы живем в эпоху «маньеризма»: после времени, насыщенного идеями, наступила наша эпоха, где содержание, в сущности, не столь важно, как форма. На Ваш взгляд, так ли это? И можно ли сказать, что отсутствие содержания сказывается в отсутствии и «героя нашего времени»? Если я не права, то каким герой нашего времени видится Вам?

Евгений Водолазкин: То, о чем вы говорите, действительно в некоторой степени присутствовало в нашей литературе — в 1990-е — начале 2000-х годов. Сейчас это уходит. Все это — разные части литературного процесса, который играет разными мышцами. Кроме того, не так все просто с формой и содержанием. В литературе они неразделимы. Вообще, в искусстве — так уж оно устроено — форма часто и является содержанием.

Евгений Водолазкин: То, о чем вы говорите, действительно в некоторой степени присутствовало в нашей литературе — в 1990-е — начале 2000-х годов. Сейчас это уходит. Все это — разные части литературного процесса, который играет разными мышцами. Кроме того, не так все просто с формой и содержанием. В литературе они неразделимы. Вообще, в искусстве — так уж оно устроено — форма часто и является содержанием.

Теперь о героях. Насколько я понимаю, вы имеете в виду типических для эпохи лиц, а не просто литературных персонажей, которых также называт героями. Вы правы, возможно, в том, что нынешняя литература не предоставляет нам героев в духе Онегина-Печорина. Но литература «справляется» с современностью не только посредством описания героев. Она вообще может не касаться существующего в настоящее время. Она может уйти в другие сферы и описывать настоящее иным образом: говоря не о том, что сейчас есть, а о том, чего сейчас нет. И это тоже — описание своего времени.

Кстати говоря, в том, что сейчас нет героя, вина не только литературы — его не предоставляла наша действительность. Новые социальные типы, которые пришли в последние десятилетия, имели довольно-таки карикатурный вид — как все в период роста. Они еще подходили для постмодернистского стеба, но в такой монументальной должности, как герои, совсем не смотрелись. Я думаю, что когда все займут свои ниши и примут цивилизованный облик, появятся и герои.

Кстати говоря, в том, что сейчас нет героя, вина не только литературы — его не предоставляла наша действительность. Новые социальные типы, которые пришли в последние десятилетия, имели довольно-таки карикатурный вид — как все в период роста. Они еще подходили для постмодернистского стеба, но в такой монументальной должности, как герои, совсем не смотрелись. Я думаю, что когда все займут свои ниши и примут цивилизованный облик, появятся и герои.

Владислав: Добрый день! Евгений, в списке своих любимых произведений Вы отметили один из романов вашего коллеги (по писательскому и профессиональному историческому цеху) Владимира Шарова. Он устами одного из своих героев назвал Украину местом, где, на окраине русского мира, проходит граница и идет битва (уже в библейском смысле) добра и зла. Было бы очень интересно узнать Ваше мнение (как уроженца Украины тоже), что Вы думаете об этом, какая тут связь с идущей гражданской войной на Вашей родине? Нет ли у Вас в планах как-то коснуться и этой темы? И, в продолжение, не был ли «Авиатор» написан в какой-то степени под влиянием фантасмагорий Шарова или же, возможно, Вам просто захотелось уйти от уже намечавшегося стереотипа восприятия Вас как «русского Умберто Эко»? В чем, все-таки, состоит художественная задача Ваших текстов? Чувствуете ли вы ритм романа, задаете ли его сами или следуете ему в ходе работы?

Спасибо Вам за ваши книги.

Евгений Водолазкин: То, что происходит на Украине, я переживаю очень тяжело, потому что считаю нас с украинцами одним народом. Что касается пограничья как такового, то обычно это неблагополучное место. Именно там сходятся противоборствующие силы. Я не готов говорить о метафизических битвах, но геополитическая битва за Украину (а этимологически «Украина» это «окраина») очевидна. Сейчас положение кажется беспросветным, но мой опыт исследователя древнерусской литературы позволяет мне надеяться на постепенное улучшение. Наше родство дарит нам взаимное притяжение, которое, хочется верить, преодолеет все то, что нас сейчас разделило. Сколько было на Руси войн между отдельными княжествами, сколько было взаимной агрессии — но все-таки как-то это преодолевалось. Шаров — действительно один из моих любимых писателей. И если Вы видите какие-то наши с ним переклички, мне это только приятно. Вместе с тем, всякая большая вещь (а роман ею, несомненно, является) имеет прежде всего внутренние причины. У меня возникло желание поговорить о тех вещах, о которых я недостаточно сказал в «Лавре». Я продолжил, например, тему преступления и наказания, тему времени, истории. Один из наиболее проницательных читателей «Авиатора» назвал этот роман вторым томом «Лавра» — несмотря на полную внешнюю непохожесть этих вещей.

Евгений Водолазкин: То, что происходит на Украине, я переживаю очень тяжело, потому что считаю нас с украинцами одним народом. Что касается пограничья как такового, то обычно это неблагополучное место. Именно там сходятся противоборствующие силы. Я не готов говорить о метафизических битвах, но геополитическая битва за Украину (а этимологически «Украина» это «окраина») очевидна. Сейчас положение кажется беспросветным, но мой опыт исследователя древнерусской литературы позволяет мне надеяться на постепенное улучшение. Наше родство дарит нам взаимное притяжение, которое, хочется верить, преодолеет все то, что нас сейчас разделило. Сколько было на Руси войн между отдельными княжествами, сколько было взаимной агрессии — но все-таки как-то это преодолевалось. Шаров — действительно один из моих любимых писателей. И если Вы видите какие-то наши с ним переклички, мне это только приятно. Вместе с тем, всякая большая вещь (а роман ею, несомненно, является) имеет прежде всего внутренние причины. У меня возникло желание поговорить о тех вещах, о которых я недостаточно сказал в «Лавре». Я продолжил, например, тему преступления и наказания, тему времени, истории. Один из наиболее проницательных читателей «Авиатора» назвал этот роман вторым томом «Лавра» — несмотря на полную внешнюю непохожесть этих вещей.

О ритме романа я говорил, отвечая на предыдущий вопрос. К сказанному могу добавить, что обычно я слышу его еще до того, как начинаю писать.

Что-то подобное испытывал, наверное, Маяковский, говоря о том, что стихи возникают из «неясного гула». Ритм определяет в романе очень многое. Чтобы не теоретизировать сверх меры, предлагаю вам посмотреть на ритм романа «Самодержец пустыни» Леонида Юзефовича, где ритм истории удивительным образом конвертируется в ритм прозы.

Что-то подобное испытывал, наверное, Маяковский, говоря о том, что стихи возникают из «неясного гула». Ритм определяет в романе очень многое. Чтобы не теоретизировать сверх меры, предлагаю вам посмотреть на ритм романа «Самодержец пустыни» Леонида Юзефовича, где ритм истории удивительным образом конвертируется в ритм прозы.

Поздравляем победителей!

Редакция Елены Шубиной дарит авторам лучших вопросов роман «Авиатор» с автографом Евгения Водолазкина.

И еще 15 ответов Евгения Водолазкина

Шибаева Вера: Уважаемый Евгений Германович, в одной из своих лекций (ее запись я смотрела на YouTube) Вы сказали, что литератор работает с душой человека так же, как священник, учитель или врач. Однако, судя по творчеству некоторых современных российских и зарубежных авторов, им по-прежнему близка точка зрения родом из 1930-х о том, что писатели — это инженеры человеческих душ. Получается парадокс: и читатели, и персонажи уподобляются объектам априори бездушным (механизмам, технике), которые можно разбирать на части, модернизировать, соединять и программировать как угодно. А тут и до мертвых душ Гоголя недалеко, и до вывихнутых, глухонемых, скроенных Драконом душ, как у Шварца… Будет ли в «Авиаторе» или в одном из последующих Ваших произведений герой, пусть не главный, с убеждениями «инженера» в отношении людей? Или же Вам подобные характеры глубоко антипатичны?

Евгений Водолазкин: Всякое воздействие на душу человеческую должно быть в высшей степени осторожным. Туда нельзя лезть с молотком и зубилом. И конструировать в ней что-либо — тоже занятие опасное. На мой взгляд, писатель должен быть как хорошее лекарство: пробуждать внутренние ресурсы организма, способные победить существующие в нем болезни. Иными словами: позволять каждой душе открывать в себе те добрые начала, о которых она, возможно, даже не знала. Что до героев, то говорят они разные вещи и в большинстве случаев не отражают авторскую позицию, поскольку авторская позиция является до некоторой степени результатом противостояния персонажей. Если бы автор позволял высказываться только симпатичным ему героям, то из писателя он превратился бы в агитатора. Это разные профессии.

Евгений Водолазкин: Всякое воздействие на душу человеческую должно быть в высшей степени осторожным. Туда нельзя лезть с молотком и зубилом. И конструировать в ней что-либо — тоже занятие опасное. На мой взгляд, писатель должен быть как хорошее лекарство: пробуждать внутренние ресурсы организма, способные победить существующие в нем болезни. Иными словами: позволять каждой душе открывать в себе те добрые начала, о которых она, возможно, даже не знала. Что до героев, то говорят они разные вещи и в большинстве случаев не отражают авторскую позицию, поскольку авторская позиция является до некоторой степени результатом противостояния персонажей. Если бы автор позволял высказываться только симпатичным ему героям, то из писателя он превратился бы в агитатора. Это разные профессии.

Марина Оганова: Евгений Германович, Вы были учеником

Евгений Водолазкин: Главным уроком для меня стала, пожалуй, независимость его мышления. Способность высказывать особое мнение, отличающееся не только от мнения его противников (в этом нет ничего удивительного), но и от мнения тех, кто считался единомышленником. Для того чтобы утвердиться в своем выборе, нужна большая сила. Что до восприятия им моих литературных занятий, то я надеюсь, он отнесся бы к ним со свойственной ему толерантностью. Вообще говоря, Дмитрий Сергеевич любил, когда каждый занимается своим делом (и, в частности, ученый — наукой). Но мне кажется, он бы непременно понял, что и литература — мое дело.

Евгений Водолазкин: Главным уроком для меня стала, пожалуй, независимость его мышления. Способность высказывать особое мнение, отличающееся не только от мнения его противников (в этом нет ничего удивительного), но и от мнения тех, кто считался единомышленником. Для того чтобы утвердиться в своем выборе, нужна большая сила. Что до восприятия им моих литературных занятий, то я надеюсь, он отнесся бы к ним со свойственной ему толерантностью. Вообще говоря, Дмитрий Сергеевич любил, когда каждый занимается своим делом (и, в частности, ученый — наукой). Но мне кажется, он бы непременно понял, что и литература — мое дело.

Б Мария: Евгений Германович, здравствуйте. «Лавра» прочитала на одном дыхании. Роман оставил яркое впечатление. Но остались сомнения по финалу. Как мог православный праведник завещать растерзать свое тело? Нет ли здесь противоречия христианской традиции погребения? Мне показалось, что в этом завещании совершенно вразрез тому образу, который был создан на страницах романа, проявилась гордыня главного персонажа. А где же христианское смирение? Где Любовь даже к врагам?

Евгений Водолазкин: Окончание «Лавра» не только не противоречит христианской традиции, но, напротив, всецело лежит в ее русле. Это общее место для житий аскетов. Сведения о такого рода завещаниях сохранились как в византийских, так и в русских житиях. Только в византийских житиях аскет просит оттащить его тело в пустыню на съедение диким зверям, а в русских (в частности, севернорусских) житиях, где реалии совсем другие, пустыня заменялась дебрями и болотами. Такого рода предсмертные распоряжения обозначали высшую степень презрения аскетов к телу, с которым и связаны основные человеческие грехи.

Евгений Водолазкин: Окончание «Лавра» не только не противоречит христианской традиции, но, напротив, всецело лежит в ее русле. Это общее место для житий аскетов. Сведения о такого рода завещаниях сохранились как в византийских, так и в русских житиях. Только в византийских житиях аскет просит оттащить его тело в пустыню на съедение диким зверям, а в русских (в частности, севернорусских) житиях, где реалии совсем другие, пустыня заменялась дебрями и болотами. Такого рода предсмертные распоряжения обозначали высшую степень презрения аскетов к телу, с которым и связаны основные человеческие грехи.

Ермишина Татьяна: Здравствуйте, Евгений! Я хочу поинтересоваться Вашим мнением. Есть произведения, которые гордо именуют «Классика». А Вы никогда не задумывались над тем, кто, когда и на каком основании признал/причислил те или иные произведения классическими? То есть, кто решил, что, например, Маяковский, Достоевский, Горький и другие — классики? Я, как Вы понимаете, ничего не имею против этих писателей и поэтов. Но! Почему именно они? Ведь определяли художественную ценность произведений такие же люди, как и мы с Вами. Я ни в коей мере не претендую на роль эксперта, ведь у каждого из нас есть свои приоритеты, свои ценности, свое мировоззрение, которое не всегда совпадает с мнением большинства. Если бы Вы определяли список произведений, какие бы произведения определили как «Классика»? Спасибо!

Евгений Водолазкин: Классика — это очень непростое понятие. Текст высокого качества не всегда становится классическим. Необходимым компонентом классического текста является устойчивый успех в читательском восприятии. Потому нередко в литературе интереснейшие экспериментальные тексты не переходят в разряд классических. Разумеется, классиками не «назначают», но существуют общественные институты, признание которых придает текстам черты классических: центры литературоведческих исследований (такие, как Пушкинский Дом, где я служу), школы, литературные журналы

Евгений Водолазкин: Классика — это очень непростое понятие. Текст высокого качества не всегда становится классическим. Необходимым компонентом классического текста является устойчивый успех в читательском восприятии. Потому нередко в литературе интереснейшие экспериментальные тексты не переходят в разряд классических. Разумеется, классиками не «назначают», но существуют общественные институты, признание которых придает текстам черты классических: центры литературоведческих исследований (такие, как Пушкинский Дом, где я служу), школы, литературные журналы

Наталья: Евгений Германович, здравствуйте! Огромное спасибо Вам за роман «Лавр»! Когда читаешь его, как будто от ветра приподнимаются тюлевые занавески времени, начинаешь чувствовать века за собой и века после себя, ощущать себя частью единого мира, чувствовать через пространство и время людей рядом, их тепло, путь каждого, сплетенный с другими и с твоим. Как Вам кажется, Евгений Германович, предначертан ли нам наш нравственный (духовный?) путь? Есть ли у каждого человека свои задачи, уроки, которые нужно усвоить, искупить, прожить? Было ли Арсению заведомо суждено познать вину и пройти долгий путь ее искупления к покою? Или наша жизнь — это скорее «случайный» путь через свои ошибки к единому свету (Богу, источнику, точке схода перспективы — словами Михаила Шишкина в «Письмовнике»), и именно это чувство света должно быть нашим ориентиром? И если так, то как на Ваш взгляд разглядеть этот ориентир в жизненных ситуациях, когда нет однозначного понимания, что хорошо, а что плохо, что светло, а что темно? Спасибо и еще раз большое спасибо за Ваши книги!

Евгений Водолазкин: Человек — творение Божье, и в качестве такового он обладает некими божественными атрибутами. Например, свободой. Свобода заключается в постоянном выборе между добром и злом. Этот выбор осуществляется ежечасно и ежеминутно. Поэтому праведник всегда может, к сожалению, поскользнуться, а грешник — наоборот, совершить по-настоящему высокий поступок. Поэтому очень многое здесь зависит от человека. Другое дело, что, в отличие от человека, Бог всеведущ, и Он заранее знает наш выбор. Это только звучит парадоксально, в условиях же вечности, где нет времени, слово «заранее» ничего не значит. Можно сформулировать это таким образом: Бог знает, каким будет свободный выбор человека. Что касается ориентиров, то для христианина это Священное Писание. Все основные жизненные ситуации там описаны, а если что-то и не описано, то логика этой Книги так очевидна, что найти ответ на свой вопрос будет несложно.

Евгений Водолазкин: Человек — творение Божье, и в качестве такового он обладает некими божественными атрибутами. Например, свободой. Свобода заключается в постоянном выборе между добром и злом. Этот выбор осуществляется ежечасно и ежеминутно. Поэтому праведник всегда может, к сожалению, поскользнуться, а грешник — наоборот, совершить по-настоящему высокий поступок. Поэтому очень многое здесь зависит от человека. Другое дело, что, в отличие от человека, Бог всеведущ, и Он заранее знает наш выбор. Это только звучит парадоксально, в условиях же вечности, где нет времени, слово «заранее» ничего не значит. Можно сформулировать это таким образом: Бог знает, каким будет свободный выбор человека. Что касается ориентиров, то для христианина это Священное Писание. Все основные жизненные ситуации там описаны, а если что-то и не описано, то логика этой Книги так очевидна, что найти ответ на свой вопрос будет несложно.

Карханина Ксюша: Здравствуйте, Евгений Германович Водолазкин! Мне очень нравятся ваши работы, оставляющие невероятное послевкусие глубины и пронзительности после себя. Спасибо вам за эти ощущения! Известно, что вы окончили филологический факультет, то есть изучили и познали любовь к языку. Это значит, что в какой-то мере вы являетесь философом и мыслителем, и поэтому мой вопрос звучит следующим образом: «Если бы вам предоставилась возможность описать трагическое и очень взрослое состояние души человека, пережитое им единственный раз, то с чего бы вы начали и каким образом подтвердили свои слова примерами из собственного жизненного опыта?»

Евгений Водолазкин: Это зависит от описываемого события, от того, найдется ли в душе пишущего то, что поможет ему глубоко понять то, что он описывает, отозваться на него. Замечу, что литературные описания далеко не во всех случаях связаны с личным переживанием. Чаще всего писатель внедряется в шкуру другого человека и пытается жить в его роли. Этим писатель похож на актера. Но здесь, по системе Станиславского, важно не играть, а жить.

Евгений Водолазкин: Это зависит от описываемого события, от того, найдется ли в душе пишущего то, что поможет ему глубоко понять то, что он описывает, отозваться на него. Замечу, что литературные описания далеко не во всех случаях связаны с личным переживанием. Чаще всего писатель внедряется в шкуру другого человека и пытается жить в его роли. Этим писатель похож на актера. Но здесь, по системе Станиславского, важно не играть, а жить.

Владислав: Евгений Германович, здравствуйте! Как Вы относитесь к такому высказыванию (приписываемому, в разных вариациях, Б. Дизраэли или У. Черчиллю, а также О. фон Бисмарку, Ф. Гизо, Б. Шоу, А. Венизелосу): «У того, кто в юности не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к старости, нет головы»? Кажется, Пушкин и Достоевский полностью подтвердили это наблюдение. Но вот в чуть поздние времена Лев Толстой почему-то стал одержим, говоря словами Достоевского, «бесами гиперкритицизма», почти как некоторые современные российские писатели (включая нобелевскую лауреатку), правда, несопоставимых с ним по таланту. Или, предвоенное время было настолько сложным, что революции ждали почти все — от студентов до семинаристов, воспринимая царскую власть как несправедливую по своей природе? «Времена не выбирают, в них живут и умирают», — и все же, в какое время Вы хотели бы жить, а в какое — заглянуть из любопытства на машине времени? Кто Вы — либерал или уже консерватор? Спасибо за Ваши ответы.

Евгений Водолазкин: Как всякое bon mot, приведенное Вами высказывание сильно упрощает проблему. Но в нем, кажется, есть что-то, с чем можно согласиться. Юность во многом — преодоление и эмансипация, потому либеральные идеи ей близки. Зрелый возраст — это опыт, который подсказывает нам, что свобода не является благом автоматически — ну, если, например, это свобода переходить дорогу на красный свет. Между тем, людей, предупреждающих об опасностях таких маневров, часто записывают в консерваторы. Если говорить обо мне, то, принимая решение, я всякий раз пытаюсь всесторонне изучить вопрос. При этом, какое бы решение я ни принимал, я исхожу из права человека на свободное волеизъявление. Времена (и здесь Александр Семенович, безусловно, прав), действительно, не выбирают, потому и я не стану этим заниматься. На какое время я хотел бы посмотреть? Ну, допустим, на конец XIX — начало ХХ века. Это было время, когда Россия формировалась как великая и свободная страна. Я так до конца и не понимаю, что привело к катастрофе 1917 года.

Евгений Водолазкин: Как всякое bon mot, приведенное Вами высказывание сильно упрощает проблему. Но в нем, кажется, есть что-то, с чем можно согласиться. Юность во многом — преодоление и эмансипация, потому либеральные идеи ей близки. Зрелый возраст — это опыт, который подсказывает нам, что свобода не является благом автоматически — ну, если, например, это свобода переходить дорогу на красный свет. Между тем, людей, предупреждающих об опасностях таких маневров, часто записывают в консерваторы. Если говорить обо мне, то, принимая решение, я всякий раз пытаюсь всесторонне изучить вопрос. При этом, какое бы решение я ни принимал, я исхожу из права человека на свободное волеизъявление. Времена (и здесь Александр Семенович, безусловно, прав), действительно, не выбирают, потому и я не стану этим заниматься. На какое время я хотел бы посмотреть? Ну, допустим, на конец XIX — начало ХХ века. Это было время, когда Россия формировалась как великая и свободная страна. Я так до конца и не понимаю, что привело к катастрофе 1917 года.

Елена: Здравствуйте, уважаемый Евгений Германович! Я бы хотела спросить, с каких лет вы начали писать? Когда у вас началась тяга к литературе? Кто или что способствовало ее развитию? Когда вы поняли, что литература — это ваш талант, и какие, может быть, цели вы себе тогда поставили? Расскажите о зарождении и развитии вашей творческой жизни. Буду очень рада получить ответ. И мне даже не сильно надо выиграть именно в этом конкурсе.

Евгений Водолазкин: Это очень здорово, что Вы спокойно относитесь к выигрышу в конкурсе, — так всегда и нужно поступать. Приятно, что среди отобранных организаторами обращений прозвучал вопрос такого созвучного мне человека. Мой первый рассказ я написал в восемь лет, но моя покойная ныне тетя сказала, что он малохудожественный. С тех пор я стал думать о художественности, и это заняло у меня лет тридцать. За этот период я ухитрился написать несколько слабых вещей (из которых большую часть выбросил), но потом понемногу расписался. Всерьез я, пожалуй, не писал — я занимался наукой. Лишь тогда, когда не все из того, что мне хотелось высказать, стало помещаться в научные статьи, я обратился к литературе. Даже по писательским меркам я довольно поздний. Мою ситуацию я бы уподобил позднему браку: когда вступаешь в него, в каждой возникающей ситуации уже знаешь, что делать.

Евгений Водолазкин: Это очень здорово, что Вы спокойно относитесь к выигрышу в конкурсе, — так всегда и нужно поступать. Приятно, что среди отобранных организаторами обращений прозвучал вопрос такого созвучного мне человека. Мой первый рассказ я написал в восемь лет, но моя покойная ныне тетя сказала, что он малохудожественный. С тех пор я стал думать о художественности, и это заняло у меня лет тридцать. За этот период я ухитрился написать несколько слабых вещей (из которых большую часть выбросил), но потом понемногу расписался. Всерьез я, пожалуй, не писал — я занимался наукой. Лишь тогда, когда не все из того, что мне хотелось высказать, стало помещаться в научные статьи, я обратился к литературе. Даже по писательским меркам я довольно поздний. Мою ситуацию я бы уподобил позднему браку: когда вступаешь в него, в каждой возникающей ситуации уже знаешь, что делать.

Благинин Юрий: Здравствуйте, уважаемый Евгений Германович! Ответьте, пожалуйста, на следующий вопрос: какие произведения последних лет, на Ваш взгляд, можно/нужно было бы ввести для изучения (ознакомления) на уроках литературы в старших классах? И какие произведения (независимо от времени написания) обязательно должен прочитать каждый выпускник школы?

Боюсь показаться многословным и «многовопросным», но что бы вы предложили учителю изменить или обязательно делать на уроках литературы в школе?

Со словами благодарности за Ваши книги и пожеланиями творческой неисчерпаемости, Георгий Алексеевич.

Евгений Водолазкин: Георгий Алексеевич, ученики ведь очень разные. Все зависит от конкретного класса, школы, города. Никто не чувствует потребности учеников лучше учителя. В качестве навигатора для учителя могли бы служить короткие списки литературных премий. С особым вниманием на месте школьного учителя я бы отнесся к финалистам премии «Ясная Поляна»: во-первых, там представлены, как правило, авторы, продолжающие традиции русской классической литературы, а, во-вторых, — там существует номинация «Детство. Отрочество. Юность», в которой награждается лучшее произведение для детей и юношества. Но чтобы иметь более широкий спектр, надо иметь в виду короткие списки и других премий. Независимо от времени написания — и здесь я не буду оригинален — следует читать те классические тексты, которые всегда входили в школьную программу.

Евгений Водолазкин: Георгий Алексеевич, ученики ведь очень разные. Все зависит от конкретного класса, школы, города. Никто не чувствует потребности учеников лучше учителя. В качестве навигатора для учителя могли бы служить короткие списки литературных премий. С особым вниманием на месте школьного учителя я бы отнесся к финалистам премии «Ясная Поляна»: во-первых, там представлены, как правило, авторы, продолжающие традиции русской классической литературы, а, во-вторых, — там существует номинация «Детство. Отрочество. Юность», в которой награждается лучшее произведение для детей и юношества. Но чтобы иметь более широкий спектр, надо иметь в виду короткие списки и других премий. Независимо от времени написания — и здесь я не буду оригинален — следует читать те классические тексты, которые всегда входили в школьную программу.

Что касается изменений, то, насколько я знаю ситуацию в школе, следует избавить учителя от изнурительной и бессмысленной отчетности. Из-за необходимости писать бумаги для чиновников ни на что другое у него не останется ни времени, ни сил.

Кордас Владислав: Здравствуйте, уважаемый Евгений Германович! Большое спасибо за предоставленную читателям возможность лично задать вопросы, касающиеся Вашего творчества.

Спросить хотелось бы о многом, но, учитывая формат мероприятия, попробую выбрать из всех возможных тем одну. Как и когда Вам, начинающему писателю, успешному ученому, доктору наук, чья сфера научных интересов сосредоточена на стыке филологии и истории, пришла в голову идея написать такой роман как «Лавр» — погруженный в прошлое и через это смотрящий в будущее, наполненный религиозными и философскими смыслами, одновременно занимательный и глубокий? Что послужило катализатором процесса? Как Вам виделась миссия романа? В одном из интервью Вы говорили о том, что «мечталось-то совсем иначе это написать». Не секрет, что текст живет своей жизнью и любое произведение, выходящее из-под пера автора (даже студенческий диплом или диссертация, например), имеет мало общего с первоначальными замыслами. Каким задумывался «Лавр» и каким в итоге получился? Чем является роман для Вас сейчас?

Евгений Водолазкин: Я бы никогда не стал писать «Лавра» только потому, что знаю средневековый материал. Как ни странно, иногда знание мешает. Бывают случаи, когда больший художественный успех сопровождает тот текст, где писатель делает открытия вместе с читателем. Причиной обращения к Средневековью было желание иметь дело с экзистенциальными вопросами: жизнь, смерть. Если сейчас порой мы стесняемся ставить эти вопросы, то для Средневековья они были основными. В сравнении с первоначальным замыслом в романе менялись только детали. Житие — это не тот жанр, где могут ждать неожиданности. Реально получившийся текст не сопоставим с мечтой о нем, но это вечная история — несоответствие мечты и реальности. Теперь я привык к такому «Лавру», какой получился, и менять, конечно, ничего не собираюсь.

Евгений Водолазкин: Я бы никогда не стал писать «Лавра» только потому, что знаю средневековый материал. Как ни странно, иногда знание мешает. Бывают случаи, когда больший художественный успех сопровождает тот текст, где писатель делает открытия вместе с читателем. Причиной обращения к Средневековью было желание иметь дело с экзистенциальными вопросами: жизнь, смерть. Если сейчас порой мы стесняемся ставить эти вопросы, то для Средневековья они были основными. В сравнении с первоначальным замыслом в романе менялись только детали. Житие — это не тот жанр, где могут ждать неожиданности. Реально получившийся текст не сопоставим с мечтой о нем, но это вечная история — несоответствие мечты и реальности. Теперь я привык к такому «Лавру», какой получился, и менять, конечно, ничего не собираюсь.

Кузнецова Марина: Ваш современник Алексей Иванов работает в разных видах искусства: пишет книги различных жанров и киносценарии, снимает телепроекты. Но красной нитью в его творчестве проходит тема истории Урала и Сибири. Что для вас является такой красной нитью? Какую тему вы готовы представлять в своих книгах снова и снова, чтобы читатель непременно над ней задумался, стал размышлять? Почему эта тема для вас так важна?

Евгений Водолазкин: Например, тема времени. Для того, кто осознает себя в контексте вечности, очень важно разобраться и со временем — тем, что вечности противопоставлено. Или тема истории — как всеобщей, так и личной. Это ведь то, что формирует сознание. История — это память. Что, собственно, у нас остается от прожитого, кроме истории?

Евгений Водолазкин: Например, тема времени. Для того, кто осознает себя в контексте вечности, очень важно разобраться и со временем — тем, что вечности противопоставлено. Или тема истории — как всеобщей, так и личной. Это ведь то, что формирует сознание. История — это память. Что, собственно, у нас остается от прожитого, кроме истории?

Владислав: Здравствуйте, Евгений! Очень интересная тема — Санкт-Петербург и его влияние на русских писателей. Думаю, и Вы, киевлянин, а ныне житель СПб, не избежали гипноза этого магического города. Расскажите, пожалуйста, как Вы себя ощущаете, прожив в нем более четверти века, чувствуется ли его имперскость, наследие великих людей, живших в нем, как это отражается в Вашей прозе? Спасибо Вам за Ваши книги и ответы.

Евгений Водолазкин: Да, магию ощущаю — и лично, и генетически. Мои предки жили здесь в начале ХХ века. Петербург — один из главных героев моих романов. Это действительно очень имперский город. В империи есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится безусловный размах этой идеи. Кроме того, история демонстрирует нам, что империи были гарантами мирного сосуществования множества народов. Вместе с тем, империя — это дорогая игрушка. Она требует больших затрат — как материальных, так и духовных, энергетических. Народ, образующий империю, может надорваться. Все это читается в имперскости Петербурга. Возьмите его главную улицу: на ней стоят храмы разных конфессий. Дмитрий Сергеевич Лихачев называл Невский проспектом толерантности. С другой стороны, сквозь бесчисленные символы империи, разбросанные тут и там (посчитайте, сколько в нашем городе львов), просматривается какая-то полная беззащитность. Имперский облик Петербурга на фоне того, что в этом городе больше не решаются судьбы мира, создает какую-то особую его метафизику. Энергия, излучаемая его архитектурой, имеет теперь совсем другой, нематериальный, вектор.

Евгений Водолазкин: Да, магию ощущаю — и лично, и генетически. Мои предки жили здесь в начале ХХ века. Петербург — один из главных героев моих романов. Это действительно очень имперский город. В империи есть свои плюсы и минусы. К плюсам относится безусловный размах этой идеи. Кроме того, история демонстрирует нам, что империи были гарантами мирного сосуществования множества народов. Вместе с тем, империя — это дорогая игрушка. Она требует больших затрат — как материальных, так и духовных, энергетических. Народ, образующий империю, может надорваться. Все это читается в имперскости Петербурга. Возьмите его главную улицу: на ней стоят храмы разных конфессий. Дмитрий Сергеевич Лихачев называл Невский проспектом толерантности. С другой стороны, сквозь бесчисленные символы империи, разбросанные тут и там (посчитайте, сколько в нашем городе львов), просматривается какая-то полная беззащитность. Имперский облик Петербурга на фоне того, что в этом городе больше не решаются судьбы мира, создает какую-то особую его метафизику. Энергия, излучаемая его архитектурой, имеет теперь совсем другой, нематериальный, вектор.

Полин Артём: Евгений, я бы хотел задать Вам два вопроса: 1. Почему при создании «Лавра» Вы намеренно избегали речевых и композиционных стилизаций, дико популярных у авторов русофильского направления, а, скорее, дали повод говорить о себе как русском Милораде Павиче или Умберто Эко? 2. Насколько можно понять из издательских превью к «Авиатору», Ваш новый роман, в том числе, и о путешествиях во времени, но для этого нужна свобода. Что для Вас означает творческая и личная свобода?

Евгений Водолазкин: 1. Стилизации «под древность» кажутся мне пафосными и неприемлемыми с точки зрения стиля — по крайней мере, в отношении тех задач, которые перед своими текстами ставлю я. Я не даю описания музея — я хочу вызвать у живых людей живую реакцию. Фальшивить на уровне стиля — это, в определенном смысле, хуже, чем говорить открытую неправду, потому что такую фальшь труднее разоблачить. Потому у использованных мной архаизмов есть «противовес» — сленг, канцелярит

Евгений Водолазкин: 1. Стилизации «под древность» кажутся мне пафосными и неприемлемыми с точки зрения стиля — по крайней мере, в отношении тех задач, которые перед своими текстами ставлю я. Я не даю описания музея — я хочу вызвать у живых людей живую реакцию. Фальшивить на уровне стиля — это, в определенном смысле, хуже, чем говорить открытую неправду, потому что такую фальшь труднее разоблачить. Потому у использованных мной архаизмов есть «противовес» — сленг, канцелярит

2. Свобода — это возможность выбора. Пока эта возможность у меня существует, я считаю себя свободным.

chitatel`: Добрый день! В последние несколько лет, главным образом, после издания книги архимандрита Т. Шевкунова, стал популярным жанр «православной прозы». Вместе с тем, как это обычно бывает, появилось множество спекуляций на эту тему, массовые публикации произведений, не отвечающих критериям хорошей литературы. Ваш роман «Лавр» свидетельствует о том, что можно рассказать о пути к святости хорошим языком, увлекательно и современно. Как Вы считаете, есть ли в современной России авторы, пишущие в жанре, условно определяемом как «православная проза», на хорошем литературном уровне?

Евгений Водолазкин: Разумеется, такая литература у нас есть — как проза, так и поэзия. Например, Алексей Варламов, Майя Кучерская, Олеся Николаева, Ольга Седакова и другие. Другое дело, что не все из перечисленных авторов поддержат термин «православная проза» или «православная поэзия». Речь может идти, скорее, о текстах людей, считающих себя православными. И люди, и тексты эти очень разные, но объединяет их — помимо интереса к вопросам веры — то, что они принадлежат к большой литературе.

Евгений Водолазкин: Разумеется, такая литература у нас есть — как проза, так и поэзия. Например, Алексей Варламов, Майя Кучерская, Олеся Николаева, Ольга Седакова и другие. Другое дело, что не все из перечисленных авторов поддержат термин «православная проза» или «православная поэзия». Речь может идти, скорее, о текстах людей, считающих себя православными. И люди, и тексты эти очень разные, но объединяет их — помимо интереса к вопросам веры — то, что они принадлежат к большой литературе.

Слава...К: Здравствуйте. Вопрос о структуре в тексте. Заметил в ваших текстах числовые и символические комбинации, использование которых, обычно, подразумевает создание единого мысленного полотна. Но чем крупнее текст, тем сложнее следить за структурой, чтобы она не разрушалась. Как вы справляетесь с этой задачей, и не могли бы вы рассказать о вашем способе построения текста?

Евгений Водолазкин: Я действительно стараюсь структурировать текст, но к числовым комбинациям это не имеет отношения. Да, кое-где можно заметить симметрию, но не это главное. У текста должен быть свой ритм, должна быть завершенность каждого из его сегментов. Если хотите, каждый из них должен быть готов к автономному плаванию. Первым уровнем структуры художественного текста является предложение. Более высокий уровень — абзац. Дальше идет глава, над ней — часть книги. Каждый структурный элемент имеет свой смысл и свои задачи — с повышением уровня все более широкие. Все эти колесики и маховики работают синхронно и создают книгу.

Евгений Водолазкин: Я действительно стараюсь структурировать текст, но к числовым комбинациям это не имеет отношения. Да, кое-где можно заметить симметрию, но не это главное. У текста должен быть свой ритм, должна быть завершенность каждого из его сегментов. Если хотите, каждый из них должен быть готов к автономному плаванию. Первым уровнем структуры художественного текста является предложение. Более высокий уровень — абзац. Дальше идет глава, над ней — часть книги. Каждый структурный элемент имеет свой смысл и свои задачи — с повышением уровня все более широкие. Все эти колесики и маховики работают синхронно и создают книгу.

Не знаете, что почитать?

- Перейти к отложенным

- Убрать из отложенных

- Добавить к сравнению

-

Поделиться и получить бонус

- Написать рецензию