| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |

| Лавр | +218 |

| Обитель | +205 |

| Легкие миры | +52 |

| Совсем другое время | +40 |

| Хирург | +39 |

Главная героиня романа, Ифемелу, сидит в обшарпанной дешевой парикмахерской на окраине американского городка, где плохо говорящие по-английски девочки-африканки плетут ей косы. Ифемелу - респектабельная леди, хорошо зарабатывает и могла бы себе позволить дорогой салон красоты - да вот только правильные афро могут заплести только в таких, настоящих местах...

Много лет назад Ифемелу приехала из родной Нигерии в Америку поступать в университет - и прошла все круги ада по пути к американской...

Очень, очень мощный роман. Думаю, что один из лучших в прошлом 2015 году - из тех, что на русском языке. И вручение ему недавно премии "Русский Букер" - лучшее тому подтверждение (наконец-то букеровский комитет решил не "оригинальничать", а выбрать объективно хороший текст).

Лучшая характеристика прозы Алешковского - удивлённое "Сейчас так уже не пишут...", и это же - высшая похвала. Так, как пишет Пётр Маркович, сегодня действительно умеют уже немногие.

Это...

Действие романа Глеба Шульпякова «Музей имени Данте» разворачивается в нескольких временных пластах.

Главный герой – журналист на ТВ, ведет собственную передачу с уклоном в культуру и историю, рассказывает о забытых и малоизвестных, но интересных местах в провинции. Роман начинается с описания очередной командировки съемочной группы – на остров в Белом море, где сохранился заброшенный монастырь, основанный Никоном в 17 веке для борьбы с беломорским старообрядчеством.

На острове герой...

Нового романа Марины Степновой я ждал с некоторым волнением: после триумфальных, великолепных "Женщин Лазаря" было немного тревожно - будет ли новая книга столь же хорошей... Что ж, "Безбожный переулок" - получился. Чуть-чуть другой, нежели "ЖЛ", он - тоже очень приятный, добротно сделанный.

Марина Степнова здесь занимается тем, что удается ей лучше всего: рассказывает людские судьбы. Подробно, красочно, цветисто. Так, что на ладони читателя - и сам человек, и...

Захотел прочитать этот роман после того, как услышал новости о присуждении премии "Нацбест"-2014.

Но, когда нашел книгу в магазине, все желание пропало.

Это просто неприятно брать в руки.

Бывало так, что оформление книги мне не нравилось - но тем не менее я ее покупал; но здесь - за гранью! Просто физическое отторжение. Чтобы найти такую отталкивающую картинку на переплет, нужно было очень, очень сильно постараться.

Сложно вспомнить, когда последний раз взятая в руки книга...

Наконец-то - новая книга Татьяны Никитичны! Настоящий подарок для всех, кто любит и ценит ее прозу.

Честно говоря, надоели уже постоянные перетасовки одних и тех же рассказов в последних ее сборниках в Эксмо, с редкими вкраплениями чего-то нового...

А в "Легких мирах" тексты - действительно новые, не входившие в ее предыдущие книги (может, и найдется одно-два исключения на всю книгу, но я пока не заметил).

В книге несколько разделов (прикладываю содержание).

В первый, под...

"Обитель" - невероятно мощный роман.

Это, пожалуй, самое сильное мое читательское впечатление за последние года 2-3, со времен "Лавра" Евгения Водолазкина (хотя "Обитель" - не в упрек Водолазкину - будет крупнее и значительнее).

У "Обители" нет краев, нет берегов. Это роман потрясающего масштаба.

И дело не только в формальном объеме текста (хотя и он впечатляющий).

Тут - без преувеличения - несколько десятков героев; навскидку - человек 30-40. И...

Я никогда не был в Екатеринбурге.

Меня ничего не связывает с этим городом.

И думается так подсознательно: ну, что - Екатеринбург? Чай, не Париж и не Лондон; о чем там читать, чего там интересного может быть для жителя Калининграда или Владивостока...

И это очень большая ошибка, которую может допустить читатель. Очень обидная ошибка - потому что тогда он пропустит интересную книгу. Я тоже так думал - и купил только потому, что очень уважаю и ценю Алексея Иванова. И не пожалел потом о...

Похоже, я нашел для себя еще одного любимого писателя)

Ничего раньше не слышал об Арто Паасилинна. Роман "Воющий мельник" увидел случайно в магазине - и купил, вдохновившись названием и прекрасной обложкой :)

И не ошибся.

Сюжет пересказывать не буду - завязка есть в аннотации, а дальше рассказывать - будут спойлеры, ни к чему это. Но несколько вещей отмечу.

Роман - очень атмосферный.

Вся эта финская глубинка, это провинциальное село со своим устоявшимся укладом жизни - где...

В книгу "Совсем другое время" вошли:

1) Роман "Соловьев и Ларионов".

Этот роман уже выходил отдельной книгой - в 2009 или 2010 году, в издательстве НЛО. Это было еще до грандиозного успеха "Лавра", прекрасный писатель Водолазкин был никому не известен - и книга прошла совершенно незамеченной (да и тираж был крохотный). Я ее, помнится, купил в каком-то "независимом" книжном магазинчике - а прочитал, забавно, уже после "Лавра": стояла на...

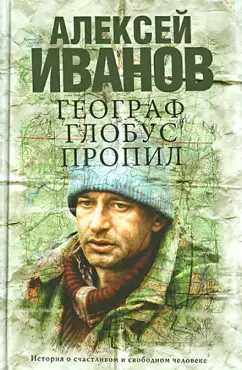

Об издании: твердый переплет, серая газетная бумага, БЕЗ вклейки.

Вклейка с кадрами из фильма есть в другом издании с такой же обложкой (с Хабенским) - прикрепляю ссылку на него.

Там подарочное издание, в твердом переплете с суперобложкой, на белой и довольно плотной бумаге, внутри - вклейка на мелованной бумаге с кадрами из фильма.

Там же моя рецензия на сам роман (сюда копировать не стал).

Кроме того, есть серийные оформления этого романа: красно-белое в суперобложке и желтое в...

Я благодарен режиссеру Велединскому за то, что он снял фильм и, тем самым, привлек внимание читателей к книге. "Географ глобус пропил" - без преувеличения, один из лучших романов 90-х годов в нашей литературе.

(При этом, конечно, надо учитывать, что фильм традиционно "меньше" книги: роман - глубже и шире, обширнее и богаче...)

Это очень мудрая книга. Только очень невнимательные читатели могут говорить о "чернухе" и "низком быте" - в то время как почти...

Поскольку из аннотации, составленной издательством Эксмо, не ясно примерно ничего, напишу о книге чуть подробнее.

"Вор, шпион и убийца" - автобиографический роман. Буйда рассказывает о своей жизни, начиная с самого детства (50-е годы) и заканчивая свое повествование в 90-х. Важно, что во многом это история не только героя-автора, но - история страны.

Очень подробно описано детство писателя. В мельчайших деталях показан небольшой городок в Калининградской области, где родился...

Лидия Либединская получила известность прежде всего как автор книги воспоминаний "Зеленая лампа", ставшей популярной у нас в стране и выдержавшей не одно переиздание.

Название первого раздела книги - "За пределами "Зеленой лампы" " - довольно точно отражает его содержание. Наталья Громова рассказывает о Лидии Либединской, ее семье и известном литературном окружении то, что не вошло в вышеупомянутую книгу воспоминаний, при этом рассказ получается стройный и...

"Хирург" - первый роман Марины Степновой, автора романа "Женщины Лазаря", который гремел в 2012 году и собрал едва ли не все крупнейшие литературные премии ("Большая книга", а также шорт-листы "Национального бестселлера", "Русского Букера" и премии "Ясная Поляна") и стал книгой месяца в магазине "Москва".

На волне этого успеха, видимо, и переиздали "Хирурга", который вышел впервые в 2005 году.

Что важно...

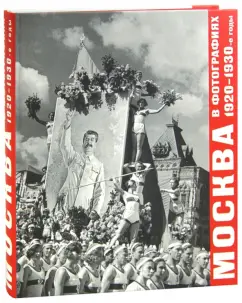

В "Золотом теленке" Остап Бендер шутит, что знал "одного провинциального фотографа, который даже консервы открывал при красном свете - боялся, что иначе они испортятся". С большой долей вероятности можно утверждать, что из двух соавторов эта шутка - дело рук Ильи Ильфа, страстно любившего фотодело, профессионального фотографа и фотохудожника.

Как и сказано в аннотации, книга состоит из трех разделов.

В первый вошли фотографии Москвы на стыке 20-30-х годов, сделанные...

Сборник эссе Александра Иличевского посвящен Иерусалиму - то есть, как следует из названия, городу заката (выбор названия становится ясным из одного из первых эссе: дело, во-первых, в том, что на закате Иерусалим особенно красив, и во-вторых – это одна из версий происхождения названия: «иарах» - основывать, Шалим – древнее божество заката). Рассказ о путешествии автора в Иерусалим подается под соусом из истории города и – шире – еврейского народа, различных этнографических, биографических и...

"Подожди, я умру - и приду" - это 11 замечательных историй: грустных, забавных, стильных; очень воздушных, мимолетно-легких - и в то же время не покидающих тебя после, остающихся фоном, настроением еще надолго.

Объединяет их всех одно, как верно отмечено в аннотации: главные герои. Герои эти - место и время.

И правда, очень удачно подобрана цитата из какой-то повести Трифонова: "Ведь нет страшнее, чем узнать свое место и время". Герои Матвеевой знают. Отлично знают - и...

Это книга о самых важных вещах - о Боге и вере в Бога, о времени и о том, что времени - не существует, все едино и все связано со всем, о любви и самопожертвовании...

Формально - исторический роман о Средневековье, "Лавр" несомненно выходит далеко за рамки "жанра", не ограничивается ими. Это - самый настоящий постмодернизм. Автор мастерски смешивает время и язык - средневековые лексика (но все понятно!) и реалии переплетаются с современными, и диссонанса не возникает - все на удивление...

Композиционно роман «Снежные немцы» представляет собой две с половиной сюжетных линии, развивающихся параллельно друг другу: повествование идет попеременно от лица «русской немки» Валерии и немца Марка, дополняясь в конце рассказом от лица опять таки «русского немца» Андрея.

В «блоке» Валерии – центральном, на мой взгляд – дается расшифровка явления, давшего название всему роману: «снежные немцы» – это переселенцы, немецкие крестьяне, бежавшие от междоусобных войн германских княжеств в...

Довольно-таки необычная книга. С одной стороны - это, конечно, полноценная биография одного из самых лучших отечественных писателей 20 века. С другой стороны - она меньше всего похожа на биографию в классическом ее понимании, книга не имеет ничего общего с серией ЖЗЛ и т.п.

Не знаю, возможно, кто-то и встречал книги подобного формата - скажите? - а вот мне не довелось, для меня она стала открытием подобного "жанра".

"Формат" же состоит вот в чем: два ныне живущих писателя...

Книга состоит из трех частей, достаточно разных и по форме, и по содержанию.

В первый раздел, который называется "Мелочи академической жизни", вошли короткие эссе и зарисовки из жизни научного сообщества - ученых, аспирантов, студентов. Филологи, как говорится, тоже люди, и с ними происходит множество забавных и интересных историй - которые и рассказывает автор. Причем сюжеты далеки от анекдота - просто у Водолазкина такой потрясающе тонкий стиль, такое чуткое ощущение слова, что...

Лабиринт - настоящие молодцы!

Сейчас поясню, о чем я.

Наткнулся сейчас на новость в лентах информагенств о том, что эта книга снимается с продажи везде - до выборов. Автор заметки пишет, что она исчезла из Буквоеда (что не могло произойти СЛУЧАЙНО, так как совладелец Буквоеда - выпустившее книгу Эксмо), и ссылается на сотрудника Буквоеда, признавшего, что "пришел приказ убрать из продажи до 5 декабря книги из серии «Журналистское расследование» про ЕдРо и про Навального". Также помимо...

Такое впечатление, что редактор (или кто там пишет тексты на заднюю сторонку книги?), составлявший аннотацию, не читал сам роман, а просто узнал у автора тему и составил хороший рекламный текст, который бы продвигал роман.

В противном случае - он сознательно нас обманывает.

Что хуже, я не знаю.

Дело в том, что, как уже отмечалось здесь в комментариях, "закрыть чеченский вопрос" роман Маканина не может в принципе. Вообще. Никак!

Мало того, что он недостаточно объемный, не всеохватный,...

Качественый переплет.

Бумага хорошей белизны, средней плотности (но просвечивает совсем чуть-чуть).

Нейтральные, не вызывающие раздражения макет верстки и гарнитура шрифта.

Примеры полос и содержание - в прикрепленных фото.

Давно собирался познакомиться с Иличевским, но все как-то руки не доходили. А тут вышел новый его роман - чем не повод?

Но первый блин, увы, все-таки комом. Впечатления книга оставила сумбурные и невнятные, последнюю треть я и вовсе дочитывал бегло, по диагонали.

Аннотация обещала интересный сюжет - но меня он не захватил совершенно, читать было откровенно скучно. Персонажи, за исключением главного героя, прописаны слабо, размыто. Поступки героев не мотивированы и непонятны - не веришь ни им,...

Не знаете, что почитать?