| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |

| Поезд убийц | +280 |

| Осьминог | +233 |

| Поселок на реке Оредеж | +174 |

| Очень хотелось солнца | +153 |

| Осьминог | +141 |

Впервые изданный в Японии в 1991 году роман «Хрустальная пирамида» выделяется даже среди невероятных «фантастических историй» Содзи Симады, в которых его «Шерлок Холмс» – частный сыщик и астролог Киёси Митараи – сталкивается с пожирающим человеческую плоть деревом, вампиром и другими жуткими тварями. В этой книге Киёси Митараи и его неизменный спутник, иллюстратор и детектив-любитель Кадзуми Исиока встречаются с… русалкой. Правда, не в привычном западном представлении, рисующем это существо как...

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Меня зовут Анаит Григорян, я – переводчик книги Котаро Исаки «Топор богомола».

В самом названии романа, «Топор богомола» (в оригинале – «AX», «Топор»), заключена старинная японская пословица «to:ro: no ono wo furuu», которая на русский язык переводится как «замахиваться комариным топором», т.е. «пытаться совершить нападение, располагая негодными средствами, бороться без надежды на победу». Японское представление о «топоре богомола» основано на одной из...

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Меня зовут Анаит Григорян, я – переводчик книги Котаро Исаки «Кузнечик».

Эта книга – отчасти предыстория динамичного клаустрофобического триллера «Поезд убийц», однако ее можно читать и как standalone novel, совершенно самостоятельное произведение, поскольку истории связаны не столько сюжетно, сколько некоторыми действующими в них персонажами, появляющимися в камео. К тому же, в отличие от пронизанного черным юмором «Поезда…», «Кузнечик» – это классический...

Новая книга Марии Авериной – сборник, включающий две повести и три рассказа –получилась неожиданно жесткой и пронзительной. У художественных произведений своеобразные отношения с историческим временем: некоторые из них появляются как раз вовремя, другим приходится ждать годы и десятилетия, прежде чем они совпадут с эпохой и наконец будут оценены по достоинству. «Очень хотелось солнца» относится к первой категории – кажется, трудно представить себе более подходящее время для его чтения, чем...

«Настоящее мастерство обезглавливания, которое есть только в Японии. Божественная техника! (…) Есть записи, которые гласят, что из разрубленной шеи приговоренного могла выпасть гречневая лапша, представляете? Это все потому, что заключенный мог попросить что угодно на свою последнюю трапезу, и многие часто просили лапшу соба. А свидетели казни, наверное, потом долго не могли есть лапшу, после такого-то, хи-хи-хи!»

Некоторые особенно впечатлительные читатели, возможно, действительно лишатся...

Чтение прозы Харуки Мураками больше всего напоминает разговор со старым другом, с которым давно не встречался – где-то примерно столько, сколько нужно времени писателю для работы над книгой. Прогулку теплым летним вечером, когда сумерки похожи на парное молоко и кажется, будто из сердца каждого человека тянутся невидимые нити, связывающие его с другими. Они зыбкие, в них нет уверенности, которую можно найти в хорошо выстроенном литературном сюжете. Если пойти за ними, сворачивая с одной улицы...

Иллюстрации художницы Натальи Сорокиной *jwitless art* к роману «Осьминог». Я от всего сердца благодарю Наталью за интерес к моей книге, её внимательное прочтение и огромный труд по созданию этих потрясающих визуальных образов.

Проиллюстрированные сцены:

_________

– Я слышал, один студент в Уэно взял в жены лисицу из тамошнего зоопарка. Об этом, кажется, даже Эн-Эйч-Кей писали.

– И что с того? – буркнул Акио.

– Так ведь обыкновенная лисица, да еще и прожившая бо?льшую часть своей жизни в...

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Меня зовут Анаит Григорян, я – переводчик книги Нацухико Кёгоку «Лето злых духов. Убумэ» (*убумэ (ударение на второй слог) – дух женщины, умершей во время родов, предстающий в образе полуженщины-полуптицы в окровавленной одежде, обнимающей закутанного в пеленки младенца).

Творчество Нацухико Кёгоку и главным образом серия его романов «Ночное шествие сотни демонов» о владельце букинистического магазина, детективе-экзорцисте Акихико Тюдзэндзи по прозвищу...

«…кажется, абсолютно невозможно узнать, что же произошло на самом деле».

Роман «Дом с синей комнатой» Рику Онды, в 2006 г. отмеченный премией Японской детективной ассоциации (Mystery Writers of Japan Award), представляет собой классический синхонкаку-детектив, в котором разгадка как будто бы лежит на поверхности – но, вместе с тем, остается недосягаемой, и по ходу всего повествования сохраняется атмосфера невидимой угрозы, усиливающаяся изнуряющей летней жарой и монотонным шумом моря в...

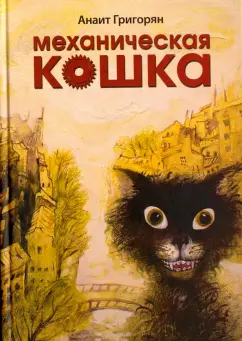

Иллюстрации российского кинорежиссера, писателя, художника Александры Сашневой к книге Анаит Григорян «Механическая кошка».

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Меня зовут Анаит Григорян, я – переводчик книги Котаро Исаки «Поезд убийц» (в оригинале – «MARIABEETLE» / «Божья коровка»).

«Поезд убийц» – это блестящий психологический триллер с элементами детектива от мастера остросюжетного жанра, невероятно популярного у себя на родине, в Японии (практически все его произведения были экранизированы), и в последние годы завоевавшего любовь западных читателей благодаря, в первую очередь, переводам манги по его романам...

Иллюстрации российского кинорежиссера, писателя, художника Александры Сашневой к роману «Осьминог», созданные ею после прочтения книги. Я от всего сердца благодарю Александру, с которой мы в прошлом работали над книгой «Механическая кошка», за глубокое прочтение моего романа и ее огромный труд по созданию этих потрясающих иллюстраций, которыми я рада поделиться с читателями.

Комментарий Александры Сашневой к ее работам:

______________

В 2021 г. Александра Сашнева читает роман Анаит...

Здравствуйте, дорогие читатели!

Меня зовут Анаит Григорян, я – автор романа «Осьминог».

От всего сердца благодарю всех, кто найдёт время прочитать мою новую книгу и написать о ней свои впечатления.

С моим редактором Юлией Селивановой и командой издательства мы постарались вложить максимум наших стараний в её оформление и создание фотогалереи, которая позволит вам совершить путешествие в город-прототип вымышленного мира романа.

Этот текст очень важен для меня, и я благодарна издательству,...

Здравствуйте, дорогие читатели!

Я благодарю всех, кто оставляет о моей книге отзывы на «Лабиринте», кто считает нужным поделиться со мной и с другими читателями своими впечатлениями – такими разнообразными, но всегда живыми и потому очень ценными для автора.

Книга «Посёлок на реке Оредеж» – особенный для меня текст, неразрывно связанный с годами моей жизни, проведёнными в Ленинградской области, с бытом и чаяниями людей вдали от больших городов. Это книга о детях и их мечтах, о взрослых и их...

Не знаете, что почитать?