| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |

| Еда по законам природы. Путь к естественному питанию | +42 |

| Израиль в Москве | +35 |

| Книга жизни. Для тех, кто отчаялся найти врачей, которые могут вылечить | +21 |

| Солдатики. Легионеры, рыцари, самураи | +20 |

| Чашечка кофе. Рассказы о приходе и о себе | +18 |

На сайте Лабиринта эта книга помещена в раздел "Классическая и профессиональная психология", хотя в описании от издательства четко написано: "Жанр: Общие вопросы православия". Данная книга написана с позиций православия, и у человека, далекого от веры, она лишь вызывает раздражение, что и видим в рецензиях - написано несколько очень негативных отзывов, и книга плохо продается, т.к. те, кому она предназначена (верующие) эту книгу не находят.

Сатирическое изображение различных обстоятельств жизни советского периода. Своеобразный едкий юмор, и так смешно, что плакать хочется.

Первый абзац из эссе "Пятикнижие":

«Сейчас уже невозможно вспомнить, чем собственно, занимался дедушка Калинин. "Всесоюзный староста". Похотливый старый козел. в большой кепке и с седой бороденкой. Но на мавзолее стоял исправно. И когда прорубали сквозь Арбат новый проспект от Кремля к правительственным дачам, его наименовали в память...

В "Дневниках" прот. Александра Шмемана упоминается фраза архиеп. Иоанна Шаховского: "Есть люди-клинья и есть люди-звенья". В одном из переводов книги фраза упомянута как афоризм, в другом переводе - как строка стихотворения. Но в сборнике стихотворений архиеп. Иоанна Сан-Францизского (Шаховского) "Белое иночество" (id 635042) такую стихотворную строчку я не обнаружила, а сборник афоризмов Иоанна Шаховского мне не встречался. И вот удача: в данной книге, в разделе...

Выборочно некоторые отрывки из заключительной главы 25 "Как стать успешным эмигрантом во Франции" (два первых разворота из этой главы см. на фото).

.. Во Франции отсутствует понятие "слишком много болтать". Французы уважают письменную и устную речь и никогда не упустят свой шанс. Недавно я ходила на джазовый концерт в Ле-Туке. Там было несколько сотен людей. Мужчина из туристического офиса, чьей идеей было организовывать это мероприятие, произнес речь о том, что такое джаз....

Книга эта отнюдь не на лагерную тематику, как можно предположить по названию. Это сборник рассказов, его открывает рассказ "Колыма", описывающий командировку автора в Магаданский край в 80-е годы, отсюда и название сборника. На фото первые два разворота этого рассказа. Далее на фото два разворота из рассказа "Русские народные сказки наоборот", он начинается так:

"Некогда жила у меня старушка, Марина Виссарионовна Перепенчук, которая нянчила меня в детстве, шпыняла в...

Вот одно из писем авторам книги: "Почему я должен расплачиваться за "свои грехи"? Я на этот свет не просился, меня родили, и мои грехи в большей степени порождены внешними условиями жизни. За что я должен расплачиваться?"

На это письмо отвечает Александр Ткаченко, постоянный автор журнала "Фома".

Ответ о. Александра состоит из четырех тезисов. Приведу здесь эти тезисы, но первые три без пояснений, а четвертый вместе с пояснением (отзывы имеют ограничение по...

Несколько лет назад Лабиринт в качестве подарка, т.е. бесплатно, добавил к моему заказу книгу Анны Бабяшкиной в мягком переплете "Разница во времени" (2005). Книга заинтересовала, и к очередному заказу добавила еще один её экземпляр (уже в базу подарков). А теперь такое добротно и красиво оформленное издание. Несколько фото страниц: содержание плюс некоторые развороты.

Думаю, что данную книгу вряд ли можно отнести к популярной психологии (из серии "психология для всех"), всё же это довольно серьезный материал и книга объемная. Читать сей труд порой тяжело, не из-за какого-то его "наукообразия" (разобраться большинство сможет), а из-за довольно болезненных проблем, которые здесь подробно разбираются. Но ради положительного результата имеет смысл пройти через возможную боль.

В конце книги даны примечания по каждой главе, весьма...

Последняя глава книги называется "Теперь о себе", чуть дополню её: Леван Бердзенишвили (род. в 1953 году), был арестован и осужден на 3 года по статье 71 УК ГССР (антисоветская агитация и пропаганда) и отбыл срок полностью в мордовской колонии строгого режима. Там он, по его словам (далее цитата из упомянутой главы) «провел три лучших года своей жизни. Говоря "лучшие годы" я имею в виду, что это самые хорошие годы жизни вообще (что может быть лучше молодости?) и что лучшего...

С задней обложки текст:

"Книга научит вас справляться с гневом, воспринимать критику и достойно проявлять себя в самых разных ситуациях. Вы обретете практические навыки поведения, основанного на искренности, участии и уважения к людям."

Там же кратко об авторах:

Рут Кох - магистр гуманитарных наук, социальный работник, опытный душепопечитель, преподаватель. Пишет книги, читает лекции, проводит тренинги, мастерские и семинары. Темы её занятий - обретение уверенности в себе, навыки...

Обращаю внимание на текст из гл.6 "О доверии", привожу этот отрывок:

"Явившись на первый прием, устройте врачу деликатный экзамен - например, спросите, как отсрочить хронические диабетические осложнения. Если врач скажет, что они неизбежны, не доверяйте ему. Хороший специалист ответит вам иначе: чтобы отсрочить осложнения, нужна надежная компенсация вашего диабета.

Последний совет, несмотря на некоторую его нереальность в российских условиях, тоже не лишен смысла: ведь вам,...

Выборочно отрывки (с незначит. сокращениями):

С.104-105. ...Я листала бабушкину Молоховец тайно, не зная, можно ли мне ее брать в руки. Между страниц лежал как закладка высохший цветок. Моя детская фотография. Открытка с поздравлением с Днем Победы. Книга показалась мне неинтересной - что-то про бульоны двойной крепости, которые бывают красные и белые. Я решила, что это про войну. Иначе почему бабушка так дорожит книгой?

Теперь я, как и бабушка, люблю читать кулинарные книги. Просто так. Не...

Подзаголовок названия книги: "Серьезные кулинарные рецепты с приправами из юмора и сатиры". В конце привожу полное содержание (с подзаголовками глав).

В главе "Новая белорусская кухня" рассказывается о блюде "Фалафель" (это шарики из нута), пришедшем из ближнеазиатских стран и ставшем популярным в Европе. В конце главы такие размышления (с. 154):

...Как думаете, что следующим войдет в нашу национальную кухню, земляки? Есть еще какие-то ближневосточные блюда? Но...

Со ссылкой на пример западных стран дана рекомендация: прежде, чем прийти на прием к узкому специалисту по головной боли (далее ГБ), как минимум 4 недели вести дневник ГБ. У дневника несколько задач:

Первая задача - считать дни с ГБ и дни приема обезболивающих (подробнее в книге).

Вторая задача важна на этапе, когда диагноза еще нет. Надо записывать ключевые характеристики ГБ, они помогут врачу поставить диагноз первичных ГБ - мигрени или ГБ напряжения (подробнее в книге).

Третья задача -...

Приведенный ниже отрывок из вступления поможет понять, о чем книга.

Начинается с описания сцены на остановке, где на лавке в ожидании троллейбуса сидит автор. На той же лавке дремлет бомж. К нему подходит другой бомж. Автор наблюдает их встречу. Далее упомянутый отрывок:

...Со стороны эстакады, что ведет на Таганку, к нашей лавке движется другой, дальний бомж. Он идет рваным шагом трансформера, с палкой и множеством пакетов. По мере приближения коллеги местный бомж разлепляет сизые веки и...

Всё повествование ведется от имени девочки-подростка. Тот же прием (ребенок как рассказчик), что у Шолом-Алейхема в повести "Мальчик Мотл".

Привожу отрывок из первых страниц книги.

"Меня зовут Ольга. Это красивое русское женское имя, и я его люблю. Хотя я не русская, а еврейка. Вернее, русская еврейка.

Мне тринадцать лет. Прекрасный возраст, не правда ли? Возраст Джульетты, когда она по уши влюбилась в Ромео. Возраст, когда девочка уже не девочка, а девушка. Короче говоря,...

В описании книги есть текст первых страниц "Предисловия" Михаила Макеева. Помещаю фото его остальных страниц.

Книга-наладонник, имеется ляссе (ленточка-закладка). Тираж 3000.

Содержание

От переводчика

Катрин Камю. К читателю

I. ПОИСКИ ОТЦА

Сен-Бриё

3. Сен-Бриё и Малан (Ж. Г.)

4. Детские игры

5. Отец. Его смерть. Война. Теракт

6. Семья

Этьен

6-бис. Школа

7. Мондови: колонизация и отец

Часть вторая. СЫН, ИЛИ ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

1. Лицей

Курятник. Как резали курицу

Четверги и каникулы

2. Неведомый самому себе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Листок I

Листок II

Листок III

Листок IV

Листок V

Первый человек (Заметки и планы)

Два письма

Печать офсетная. Гарнитура Newton....

Вынула две скрепки, освободила обложку от содержимого и сфотографировала полный рисунок худ. Екатерины Румянцевой, расположенный на внутренней стороне глянцевой обложки (в скрепленной книге он как бы разделен на две половинки).

Далее помещаю отрывок из заключительного слова Анатолия Иванова (полностью текст можно прочесть на фото страниц).

... Видимо не случайно Саша Черный удалился на милый его сердцу "детский остров" в годы гражданской усобицы и смуты, в годы беженства и исхода...

С.302-304 (отрывок из главы "Жизнь не по сценарию. Роми Шнайдер"):

...Поначалу Роми и Ален не понравились друг другу. И наверное, это был знак свыше, своего рода предупреждение, но они его не заметили или не придали ему значения. "Надутая немецкая гусыня!" - смерив презрительным взглядом приезжую знаменитость, сквозь зубы процедил Делон, вручив ей букет белых роз при встрече в аэропорту. Хорошо, что она не понимала по-французски. "Самодовольный французский нахал",...

Текст из книги. Об авторе. Мирослав Бакулин (род. 1967) - известный прозаик, эссеист, православный издатель и журналист. Окончил филфак Тюменского госуниверситета и аспирантуру при кафедре философии. Работал помощником режиссера на телевидении, инженером, сотрудником Лаборатории прикладной этики Института проблем освоения Севера, диджеем на радио, сторожем, моряком-рыбоприемщиком на речном флоте, преподавателем русской литературы и философии. Также преподавал в Тюменском духовном училище,...

Два отрывка.

С.58-59: ...был на нескольких репетициях пьесы Сартра "За закрытыми дверями". Просто в театре, в зрительном зале я эту вещь так и не смотрел. Но наблюдение за репетициями во многом интереснее обычного просмотра в зале. Постоянные повторения одних и тех же мест равнозначны перечитыванию текста и погружению в него.

По ходу пьесы трое людей попадают в ад. Там они с часу на час ожидают мук. Вздрагивают при звуке шагов в коридоре. До сорокового дня видят землю и тех, кто...

Замечательная книжка-игра для мальчиков. Воины "всех времен и народов" (ну, почти всех), причем не только внешний вид оружия и обмундирования, но и краткий поясняющий текст. Для наглядности рассказ про самураев со стр. 45 (ниже привожу его полностью). Понравилось, что основные названия выделены полужирным шрифтом и в них проставлены ударения.

Фигурки воинов не вырезаются, а как бы "выдавливаются" - их контур слегка прорезан. Страницы не картон, а очень плотная бумага....

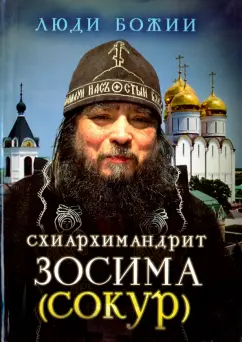

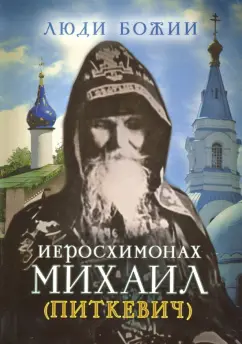

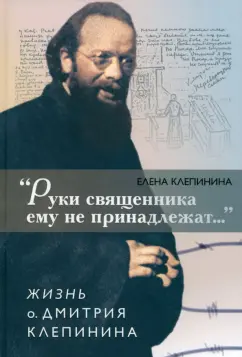

Серии издательства Сретенского монастыря "Люди Божии" и "На страже веры" - это маленькие красивые разноцветные книжицы в ламинированных гибко-твердых ("интегральных") переплетах. Редактор издательства Мария Георгиевна Жукова (см. ее книгу о своем отце https://www.labirint.ru/books/709619/). Большой кропотливый труд составителя Ольги Леонидовны Рожневой, огромная ей благодарность!

Несколько небольших отрывков, с.86-91:

Братия вспоминала о жизни рядом со старцем Арсением:

Когда отец П. первый раз послушником пришел в Буразери, помыслы напали на него с такой силой, что во время бдения он не мог произносить молитву. Он бежит к старцу Арсению и просит помощи. Старец говорит ему: "Не скорби. Помолюсья, и сегодня ночью помыслов у тебя не будет". И действительно, как уверял брат, в ту ночь ни один помысел не приближался к нему, так что он удивился такой силе молитвы...

Качественно изданная маленькая книжица в глянцевой обложке, печать и бумага офсетные, прочное крепление листов, комфортный для чтения шрифт. Тираж 10000.

Есть еще книга в Лабиринте "Шестопсалмие с переводом на русский язык", авторы митр. Питирим (Нечаев) и Н.П. Борисова, ID766773. Несмотря на то, что обе эти книги имеют схожее название, они не дублируют, а замечательно дополняют друг друга.

Отрывки (с небольшими сокращениями) из сопроводительной статьи Ю.Б.Векслера:

...Наверное, самой трудной из пьес Горенштейна для сценического воплощения является до сих пор не поставленная драма "Споры о Достоевском" (1973), где много больших монологов, похожих на научные доклады, и действие во время этих монологов-докладов как бы останавливается. По воле автора мы присутствуем на обсуждении в научном издательстве рукописи героя пьесы Эдемского "Атеизм Достоевского"....

Отрывки:

...Между тем внешняя жизнь шла своим чередом. С июля 1932 года по июль 1938 года архимандрит Вениамин служил сверхштатным священником с обязанностями псаломщика в церкви великомученика Никиты во Владимире. Литургию служил тайно у себя на квартире. Часто приезжал в Москву, останавливаясь у знакомых, работал над окончанием "Дневника инока" и над сочинением "Божественная любовь по учению Библии и Православной Церкви".

В июне 1938 года архимандрит Вениамин вновь был...

Отрывки:

Протоиерей Андрей Алексеев, клирик храма во имя Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга, часто сослуживший владыке Иоанну, говорил: "Митрополит Иоанн жил в то время, когда вроде бы отношения между государством и Церковью потеплели, а на самом деле государство впустило страшную заразу - секты, которые расплодились при Собчаке (мэр города. - Примеч. ред.). Митрополит Иоанн беспощадно боролся с сектами, положив на это все силы, претерпев от власти...

Отрывки:

Архимандрит Ефрем Ватопедский свидетельствовал о прозорливости старца Ефрема Катунакского, который предсказал ему монашество и священство: «...Мы приехали в богословскую школу Афин учиться, и в 1975 году я первый раз приехал на Афон. В программе встреч была встреча со старцем Ефремом Катунакским. У него от Бога была сильная харизма. Нас было тогда пять студентов. Он смотрит на меня: "Ты,- говорит, - монахом станешь". Я от горя чуть с ума не сошел! "Еще епитрахиль...

Определение "прозёванный гений" заимствовано из посвященного Лескову стихотворения Игоря Северянина "На закате" (1928), его текст полностью см. на фото задней обложки.

Отрывок из авторского "Предисловия":

"Напоследок о том, как написана эта книга.

Я люблю сочинять художественные тексты: придумывать несуществующих мужчин и женщин, детей и бабушек, их встречи, сны, разговоры, озарения, а заодно рассказывать о том, как светится только что вылупившийся из...

Отрывок с описанием чуда в жизни автора книги:

В 1977 году 27 января я неожиданно сорвалась на поездку в монастырь. Батюшка встретил меня вопросом: "А ты как здесь оказалась?" На что я ничего вразумительного ответить не смогла. А из дальнейшего разговора стало понятно, кто позвал меня в дорогу. За день до моего приезда в монастырь прибыли две святыни - десница святой мученицы Татианы и небольшая чудотворная икона Успения Божией Матери. Десницу прислал брат отца Иоанна архимандрит...

Отрывки (есть небольшие сокращения):

...Владыка ехал на вольную ссылку, но в арестантском вагоне. На станцию Челкар* поезд прибыл ночью. Охранники вытолкали его на перрон в нижнем белье и рваном ватнике. В руках у владыки было только удостоверение, с которым он должен был два раза в месяц являться в местное отделение НКВД на отметку. Оствшуюся часть ночи владыка просидел на вокзале. Настало утро. Надо было куда-то идти. Но как идти зимой в таком виде? Да и идти было некуда.

_* Казахстан,...

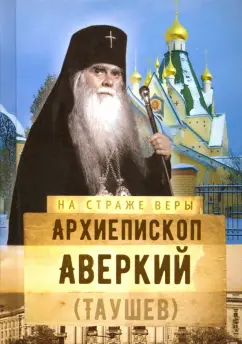

Отрывки (с небольшим сокращением), цитаты:

В 1961 году владыка Аверкий стал архиепископом Сиракузским и Троицким. С 1964 года - постоянный член Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей. Иеромонах Дамаскин (Христиансен) писал о нем: «Манера его поведения была воплощением спокойствия и духовного достоинства. Он никогда не спешил и не суетился. Никто не видел его в легкомысленном расположении духа. Это благородство в поведении, хотя ему часто пытаются подражать те, кто хотят...

Выдержки, цитаты:

Его сердечная доброта впечатляла всех, и даже уголовники относились к нему тепло, называли его "наш батя". Сам же отец Иоанн видел в них не преступников, а людей, искалеченных их собственным грехом. Он молился о них, а они чувствовали в нем неведомую для них глубину его христианской любви к людям. Один из заключенных вспоминал от отце Иоанне: "Я встречал немало православных священников, но, кажется, ни в одном из них не проявлялась с такой полнотой и силой...

Разместила фото с текстом сопроводительной статьи Сергея Арутюнова и начальные страницы истории с привидениями "Поворот винта" из второй половины книги. Генри Джеймса открыла для себя как замечательного писателя, прочитав его "Женский портрет" (оригинальное название - "Портрет леди"), ждут своей очереди "Няня" и "Крылья голубки".

Сборник особо ценен тем, что составлен самам автором, из произведений, которые он посчитал самыми удачными. Очень тронул рассказ "Gnadiger Herr Rolf" ("Ваше благородие Рольф"), о случайной встрече на марроканском курорте, где отдыхают в основном немцы, двух немолодых мужчин, которых объединили ностальгические воспоминания о советских временах, о местах, где они когда-то давно оба жили (это Таджикистан). По стилю несколько напоминает Вячеслова Пьецуха, Виктора Каменского, а...

Набрала текст "Содержания" со всеми подзаголовками и указанием страниц. Разместила фото страниц из раздела "О стенку горох" и "Шутки шутками".

СОДЕРЖАНИЕ

___Об этой книге .... 4

___"Хаос здравых рассуждений" .... 10

Спорно? Истинно! Истинно? Бесспорно!

Брак: в профильи анфас

Образование vs наука

Стипль-чез

"Исцелися сам!"

Money, money, money...

Люди и власти

Война и мир

Свои среди... своих?

...

Размещаю фото страниц из последнего раздела - "Автобиографические анекдоты", забавные случаи из жизни Булата Шалвовича: рассказы "Гитарист", "Мышка" и "Я - шведский шпион".

Размещаю фото страниц сопроводительной статьи Ирины Головинской.

Выдержки, цитаты:

В 1975 году отца Савватия отправили служить в Донецкую епархию, в храм в поселке Александровка Марьинского района[...] Советские органы госбезопасности обратили внимание на "слишком активного" сельского священника. Последние два года служения в Александровке отца Савватия часто забирали в сельсовет, избивали, разували и заставляли босиком стоять на цементном полу. Когда это не помогло, в Александровку приехало начальство из района и области. Разобрали колодец,...

Некоторые выдержки и цитаты:

В Таганроге жила старица монахиня Мария Таганрогская, которая предсказала 19-летнему Ивану (светское имя владыки) архиерейство. «Как-то иду с мешком по городу, - достал что-то для архиерейского дома, а мимо проезжала эта старица с сестрами. Старица сказала монахиням: "Смотрите, вот идет архиерей". Те возразили: "Что вы, матушка! Какой же это архиерей, это Ваня - эконом из архиерейского дома!" А старица им в ответ: "Молчите, дуры, это...

Источники (с.111):

1. Георгий Малков, диак., П.Ю.Малков. Любовь покрывает все. - М.: изд-во Сретенского монастыря, 2010.

2. Мария (Стахович), мон. Безмолвие внутреннее: Иеросхимонах Михаил, последний великий старец Валаамский. - М.: Платина: Русский Паломник, 2006.

Небольшие выдержки, цитаты:

"Знакомства и разговоры опустошают и рассеивают. Кто-то должен быть - с кем поделиться, без этого очень тяжело и трудно. Иногда это необходимо даже. Но выбрать надо очень осторожно, надо быть...

"Послесловие переводчиков": текст начальных абзацев приведен ниже, полный текст - см. изображения страниц. Перевод с иврита Рафаила Нудельмана и Аллы Фурман.

«Если первый свой роман Шалев назвал "русским", то следующий - опубликованный в 1991 году "Эсаф" - по справедливости может быть назван "библейским". История братьев-близнецов Якова и Эсава (в русском переводе Библии - Иакова и Исава) - это классический библейский сюжет, и всякий, в чьей судьбе он...

Глава "Почему мы не можем молчать", раздел 3. Демографический кризис (с.83-84), отрывок (начало раздела):

«Возвращаясь к теме войны, надо сказать, что на полях брани основную нагрузку взял на себя русский народ. Это брянские, орловские, тульские, московские, рязанские, черниговские, киевские парни. Чего только стоят сибирские полки, которые под Москвой за несколько дней разбили и отбросили на сотню километров отборные немецкие дивизии! Большинство победителей в этой войне были...

Фото страниц с текстом главы (полностью): "Духовный и мессианский смыслы Шестопсалмия" (Наталия Петровна Борисова)

Маленькая книжица с ценным содержанием. Из трех частей: статья митр. Питирима (Нечаева), затем само Шестопсалмие - текст-билингва: славянский и параллельно ему современный русский, и в завершение статья-исследование Наталии Петровны Борисовой, вступление к которому, три абзаца, привожу ниже полностью (этот текст также есть на фото).

"Есть церковное предание о том, что Страшный суд Христов будет длиться столько, сколько по времени читается Шестопсалмие. И мы, собравшись в храме, как на...

Небольшие выдержки, цитаты:

«Однажды батюшка мне говорит: "Забери монастырские иконы у Мани-Вани (это прихожанка, у которой иконы хранились после разорения Шелтометского монастыря), свези их в Толгу и Спасо-Яковлевский монастырь". Я выполнил послушание старца. После этого в доме этой старушки трижды были воры. Отец Павел вовремя спас иконы». Монахиня Мария из Воскресенского собора и послушник возили на лошадях с полей поклажу. Отец Павел, совсем уже ослепший, внезапно сказал им: У...

На изображении страниц содержание (оно есть в описании книги, но фото лучше поможет разобраться), рассказ, давший название этому сборнику автора Константина Церцвадзе (полностью) и самый последний в сборнике рассказ от Татьяны Вигилянской (первые девять страниц, т.е. примерно третья часть).

Красивый добротно изданный сборник рассказов полюбившихся читателям авторов. Редактор-составитель Мария Геогиевна Жукова (см. ее книгу о своем отце https://www.labirint.ru/books/709619/). Тираж 4000.

Выдержки, цитаты (с незначит. сокращениями):

Творения святителя Игнатия Брянчанинова он считал лучшим руководством в духовной жизни для нашего времени. Ибо древние преимущественно обращали свое слово к подвижникам, до которых современным людям бесконечно далеко. Святитель же Игнатий фактически переложил для нас древних отцов с учетом того глубокого обнищания, которым характеризуется наше время. (с.51)

"Не поучай никого, а если видишь нуждающегося в духовной помощи и чувствуешь, что могла...

Выдержки, цитаты:

"Какое назначение человека в жизни? Когда богатый молодой человек имеет доброе сердце, он хочет сделать участниками своей жизненной радости и других людей. Потому-то он женится, обзаводится детьми, а также многочисленными друзьями. Господь тоже хочет сделать нас участниками Его блаженства, для этого-то и населяет этот мир людьми". (с.7)

"Как грешный человек изучает математику, ее четыре основные действия? Себе прибавлять, а у других отнимать. Свое умножать, а...

Выдержки, цитаты (с незначительными сокращениями):

Игумения Фаларета (Калачева) записала рассказ матушки Варвары о том, как она взяла благословение у преподобного Серафима Вырицкого: «У Вали была мечта - ей хотелось взять благословение у старца Серафима Вырицкого. При первой же возможности она отправилась в путь. Был июнь 1947 года. Старец лежал тяжелобольной, и доступ к народа нему был ограничен. Сидя в очереди ожидающих приема, Валентина услышала, как келейница старца обратилась к людям:...

Выдержки, цитаты (с незначительными сокращениями):

В 1963 году архимандрит Питирим был хиротонисан во епископа Волоколамского, викария Московской епархии. Владыка вспоминал, как он для начала отправился на Панфиловский боевой рубеж. Нарвал по дороге полевых цветов, положил на братскую могилу, прочитал молитву. ... Потом пошли контакты с Вооруженными силами. Люди в погонах очень уважали его, многих из них он привел к вере.

...С 1963 по 1994 год, более тридцати лет, владыка руководил...

Выдержки, цитаты:

Оптинский преподобноисповедник иеромонах Никон (в миру Николай Беляев) родился в Москве в многодетной купеческой семье. Дед был церковным старостой, отец Митрофан был из крестьян. В доме Беляевых несколько раз бывал святой праведный Иоанн Кронштадский, он за полгода до рождения сына Николая подарил матери семейства свою фотографию с собственноручной подписью и датой - 22 марта 1988 года. В пятилетнем возрасте ребенок тяжело заболел, врач семьи признал положение безнадежным; к...

Отрывки с незначительными сокращениями:

Архимандрит Софроний (в миру - Сергей Семенович Сахаров) родился в 1896 году в Москве в верующей, состоятельной и просвещенной семье. Няня его Екатерина была молитвенным человеком. Она подолгу молилась в церкви, а маленький Сергей сидел у ее ног. Позднее он вспоминал: "С детских лет я вошел в молитву". (с.11)

Взрослее, Сергей стал искать нечто, как ему казалось, более великое, чем Христос. И как-то его любимая няня сказала ему:...

Мирское имя архиепископа Серафима (Соболева) - Николай.

Окончив духовную семинарию, Николай загорелся желанием послужить Богу в монашеском чине. Мать же Николая, считая его здоровье слабым для учебы в академии, хотела устроить его судьбу и сделать его священником, а для этого надо было жениться. Но все её попытки женить сына ни к чему не привели, Николай не оставлял свою мечту. Тогда, с благословения матери, отдавшей ему на дорогу все последние деньги, юноша отправился в Петербург, где...

Несколько отрывков с незначительными сокращениями:

с.11-16 Жизнь этого старца неразрывно связана с Оптиной пустынью. Впервые он побывал там в 1888 году четырехлетним мальчиком, когда его родители, крестьяне Орловской губернии Василий и Матрона возили троих сыновей в монастырь - благословиться у великого старца Амвросия. В этом же году отец умер, а через год и мать. Любимый средний брат Роман ушел в Оптину и стал послушником, а Стефану пришлось помогать старшему брату и лишь изредка утешаться...

Несколько отрывков:

с. 63-64 При избрании патриарха первый раз в истории Сербской Православной Церкви был применен апостолький метод: тянули жребий. Епископ Жичский Стефан, бывший кандидатом в патриархи, сказал: "Заплакал я от радости, ибо взошел на трон Святого Саввы самый святой, самый лучший, самый молитвенный среди нас. То, что он встал во главе Сербской Православной Церкви в наше время, когда молитвы так редки и так необходимы, - есть выражение воли самого Святого Духа...". А...

Небольшие отрывки, цитаты:

В 1961 году иеромонах Серафим быд возведен в сан игумена. 14 октября 1961 года он был назначен настоятелем Никольского храма в поселке Ракитном Белгородской области. Настоятелем этого храма он оставался до конца своих дней.

На новое место служения старец заступил смиренно. О своем приезде в Ракитное он вспоминал так: "На станцию Готня приехал я с монахиней Иоасафой. Встретила нас Екатерина Ивановна Лучина. Она с матушкой ушла, а я сел в крытую грузовую машину...

Отрывки из книги:

с.34 Мать Вероника вспоминала: «Иногда в моей жизни случались сильные искушения: то размолвка с руководящей старицей, то недоразумения с неверующими родными. Мучительно бывало, тяжело и одиноко. Иду к батюшке, прошу благословения навестить знакомых, чтобы отвлечься. "Это зачем? Помощи от людей ждете? Только один Бог силен помочь. Если хотите, поезжайте к блаженной Ксении или к окошечку батюшки отца Иоанна. А к людям за утешением идти нечего"».

с.47 Никто никогда не...

Не знаете, что почитать?