| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |

| Мастерская новогодних игрушек | +33 |

| Похититель домофонов | +27 |

| Похититель домофонов | +25 |

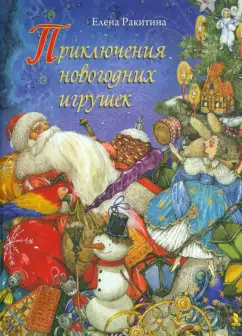

| Приключения новогодних игрушек | +17 |

| Рождественская песнь в прозе. Святочный рассказ с привидениями | +14 |

Из тихих, хрустально чистых слов соткана ткань повествования в книге «Дети неба». В нее вошли две повести, сказка и два рассказа.

Повесть «Дети неба» - о том, как детские души в поисках любви и ласки проходят все круги страданий. Ее главный герой, школьник Максим, мучается с написанием сочинения на тему «Моя семья», которая и стала центральной в повести. Одаренный мальчик, глухой от рождения, растет без отца, с мамой и сестрой Анютой, девочки «с жирафьими глазами». У нее отец...

«Приключения новогодних игрушек» – сказочный цикл, который начинается ожиданием чуда и заканчивается настоящим новогодним балом «где сбываются желания». Замечательная рамочная конструкция обрамляет все остальные рассказы и подобна коробке с новогодними игрушками. Рассказы-игрушки можно доставать и вразнобой, если что-то очень хочется прочитать поскорее (например, узнать, «Почему на фее нет пыли» или «Как Тявка был трусишкой»), и по очереди, чтобы не помять другие игрушки-рассказы («Ворчливая...

Рождественские повести Чарльза Диккенса 1840-х годов (“Рождественская песнь в прозе”, “Колокола”, “Сверчок за очагом”, “Битва жизни”, “Одержимый”), изначально имевшие совершенно иной, социальный, посыл, вот уже на протяжении почти двух столетий являются одним из лучших примеров литературы для детей.

Из-за усиления волнений в английском обществе к Диккенсу поступил заказ от властей на произведение, которое затрагивало бы проблемы английских бедняков. Диккенс справился с задачей...

Наши дети не читают. Или почти не читают, потому что под натиском рекламы в подростковой среде все же сформировалась мода на «Гарри Поттера» Джоан Роулинг или «Сумеречную сагу» Стефани Майер. Однако если говорить о любимых занятиях молодого поколения, то, увы, чтение, даже с помощью особо притягательных в определенном возраста электронных «читалок», далеко отстает от компьютерных игр, сетевых чатов, или прослушивания только им, юным, понятной музыки в формате mp3, зачастую скачанной из...

ПРОДОЛЖЕНИЕ

А между тем сам процесс чтения страшит, потому что немалые по объему произведения должны быть «освоены» за достаточно короткий промежуток времени, что вносит в процесс чтения панический элемент, провоцируемый необходимостью во что бы то ни стало успеть к назначенному учителем сроку. И хотя Пеннак пишет о проблемах подросткового чтения, как тут не вспомнить прижившуюся в российских школах практику дрессировать первоклашек на чтение с крейсерской скоростью, когда ребенок выступает...

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Идея Пеннака гениально проста: чтобы чтение стало радостью, нужно отказаться от принуждения к чтению; любви по принуждению не бывает. В качестве иллюстрации он приводит пример из жизни: подростки, которые откровенно тяготятся школьной программой по литературе, внезапно оживляются, когда на уроке учитель начинает вслух читать им «Парфюмера» П. Зюскинда, провокационное начало которого так резко контрастирует с ассоциациями, вызываемыми заглавием произведения. Даже не будучи...

ОКОНЧАНИЕ

Вместе с тем эссе Д. Пеннака невольно заставляет задуматься о насущных вопросах преподавания литературы в средней школе. Нет сомнений в том, что ученику необходимо знать историю родной литературы. Однако каков должен быть реальный объем школьных знаний по этому предмету? Не совершаем ли мы хроническую ошибку, десятилетиями включая в программу величайшие шедевры отечественной и зарубежной классики, адресованным отнюдь не юношеству? Весьма сомнительно, что в 15-17 лет можно, к...

Книги современного французского писателя Д.Пеннака уже давно вошли во Франции в классику детской литературы. Пеннак начал писать ещё в 80-е годы прошлого столетия, однако российскому читателю его произведения стали известны лишь несколько лет назад. Повесть, о которой ниже пойдет речь, была опубликована в 1982 году и имела большой успех в Европе.

В повести «Собака Пёс» автор обращается к наиболее близкому детям миру домашних животных. Мало кто из взрослых не мечтал в детстве иметь собаку....

Творчество Роальда Даля (1916-1990) стало известно российской аудитории совсем недавно, хотя у себя на родине он занимает второе место в рейтинге любимых англичанами писателей – такой результат был получен в ходе опроса, проведенного оргкомитетом премии «2008 Costa Book Awards».

Прославившийся как мастер «черного юмора», Р. Даль создал немало произведений, лучшими из которых по праву считаются книги для детей. Последователь лучших традиций английской литературы и одновременно новатор, он...

РЕЦЕНЗИЯ НА РАССКАЗ «ПАПА ДЛЯ ЕГОРКИ» из сборника "Похититель домофонов"

Рассказ Елены Ракитиной «Папа для Егорки» – маленькая грустная повесть о Мечте, о неистовой вере в невозможное, о безграничной страсти открытого, доверчивого детского сердца, о непреодолимом, всё поглощающем желании быть нужным и любимым самым главным человеком в твоей жизни. В современной детской литературе давно уже не было такого пронзительного и такого печального разговора.

Рассказ, наверное, мог бы...

О рассказе "Папа для Егорки" (продолжение)

А еще этот рассказ – о настоящей мужской дружбе. Ничего, что мужчины – младшеклассники. Они умеют по-настоящему дружить, умеют быть верными своей дружбе. Мишка никому не рассказывает о Егоркином папе, ведь это – тайна. Его, как человека, не лишенного здравого смысла, история с засекреченным папой очень смущает. Факты свидетельствуют против Мечты. Но Егорка так страстно верит, так ловко «подтасовывает» реальность, что и Мишка начинает...

К сожалению, Левка Гомзин по прозвищу Фёдор Большое Ухо не дожил даже до четырнадцатилетия — в повести «Четверо из России» рассказывается об оккупации Острогорска и жизни друзей в Польше, куда их фашисты угнали на принудительные работы, о побеге ребят и встретившейся им Белки, о гибели Левки.

Все ситуации, описанные в данном произведении, так же типичны, как и в предыдущей повести, однако сюжет уже не детективный, а жизнеподобный — сюжет повести о детстве, в данном случае — о трудном...

Персонажи повести Василия Клёпова «Тайна Золотой Долины» играют в индейцев, начитавшись Томаса Майн-Рида и Дж. Фенимора Купера, сделав своим кумиром писателя Джека Лондона, чей портрет затем берут с собой в поход (заметим: не портрет «дедушки Ленина», хотя они — пионеры, то есть юные ленинцы, и не портрет товарища Сталина, генералиссимуса прошедшей войны!).

Романтика золотоискателей, сначала воплощенная в игре, требует реальной деятельности, проявления своих сил и способностей, проверки...

Книги Софьи Радзиевской читаются детьми и подростками на одном дыхании - произведения писательницы всегда имеют интересный сюжет, как правило, приключенческий, наполнены яркими событиями, пробуждающими познавательный интерес ребенка-читателя.

Небольшая повесть «Болотные робинзоны» - «чисто» художественное произведение для детей 9-14 лет, в котором сюжет вымышлен, но в то же время представляет собой обобщение множества сходных фактов из истории Великой Отечественной войны: после...

Произведения Александра Гиневского из тех, которые, как например, книги В.Драгунского или Н.Носова, создают запас прочности на будущее, формируют жизненные ориентиры и оставляют след в душе навсегда.

Наконец издательство "Речь" выпустило книгу "Везучий Борька", объединившую в себе новые и уже известные произведения. Реакция читателей была, на наш взгляд, предсказуемой. Взрослые вспомнили тексты, которые чем-то зацепили их в детстве: "Новая старая книга";...

В 2013 году в «Вестнике» в рамках рубрики «Портрет писателя», которая была посвящена творчеству петербургской детской писательницы Е.Ракитиной, была напечатана рецензия на ее сказочную повесть «Приключения новогодних игрушек», вышедшую в 2012 году в издательстве «Речь». «Приключения новогодних игрушек» – цикл сказочных рассказов, написанных от лица елочных игрушек, которые ждут Новогоднего праздника. В коробке с игрушками, а затем и на елке мы увидели знакомых нам с детства Картонный домик,...

Социальные проблемы современности становятся важными и во второй повести – «Школа через дорогу». Автор вновь прибегает к приёму символизации пространства. Основным местом действия становится школа, где происходит нравственное взросление главной героини – шестиклассницы Светки (повести И. Понорницкой можно рассматривать как дилогию: единый образ завода, где работают родители героев; выпускники из книги «Эй, Рыбка!» словно передают эстафетную палочку персонажам второй истории). Возникают также...

Рассказчица ощущает радость, когда вместе с Иркой и Сашкой тайно приходит кормить рыб: «В потёмках мы проходим через школьный двор, мимо теплицы, и я рассказываю друзьям про рыб. И сразу становится легко, как будто рыбы в запущенном аквариуме жили внутри меня и мне было тяжело носить их в себе» [1, 20 – 21].

Первое страшное разочарование в мире у героини тоже связано с рыбами. Однажды вечером, придя в теплицу, друзья обнаруживают, что их питомцы мертвы, они «сгорели» на воздухе, выплеснутые из...

Проза для подростков в отечественной литературе имеет свою устойчивую традицию. Сегодня можно говорить о двух волнах подростковой прозы. Первая приходится на 1960-е – 1980-е годы и связана с творчеством В. Железникова, В. Тендрякова, Э. Пашнева, Ю. Вяземского и др. Второй виток в развитии прозы для подростков – 2000-е годы – представлен книгами Е. Мурашовой («Одно чудо на всю жизнь», «Класс коррекции», «Гвардия тревоги»), С. и Н. Пономарёвых («Боишься ли ты темноты?», «Фото на развалинах»), Д....

Не знаете, что почитать?