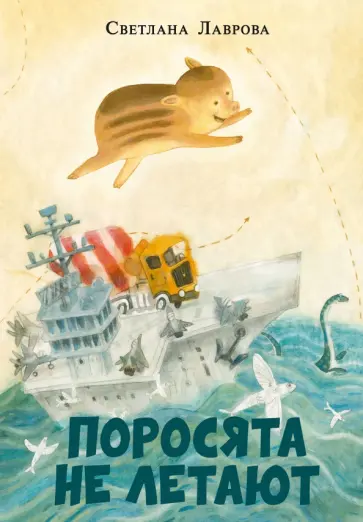

Светлана Лаврова: «Самая главная премия — понимание читателей»

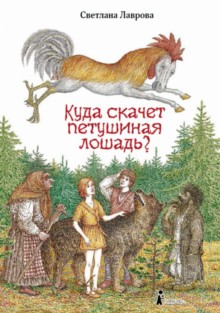

— Ушедший год в какой-то степени можно считать годом «Петушиной лошади»: она по праву завоевала награды в конкурсах «Книга года» и «Образ книги». А ещё раньше стала лауреатом III сезона конкурса «Книгуру»… В общем, собрала почти всё, что можно. Скажите, Светлана, подобный успех был неожиданностью?

— Да! Да-да-да! Я совершенно не ждала успеха. Во-первых, я им не избалована. Во-вторых, в предыдущем году «Петушиная лошадь» представлялась журналом «Урал» на Бажовскую премию в Екатеринбурге, и мне позвонил председатель премии и сказал, что Бажовка — очень солидная премия, и на неё надо посылать хорошие книги, а не то, что я написала. Так что я с моими комплексами просто увяла напрочь. И не ждала первого места на «Книгуру», и даже не поверила, когда сказали про первое место, — решила, что злой розыгрыш. А уж «Книга года» была просто как снег на голову! Я настолько этого не ожидала, что надела не те туфли, в которых можно на сцену выйти, — старые и раздолбанные тапочки, в которых удобно бегать по достопримечательностям Москвы, но категорически нельзя выходить на сцену театра. До сих пор переживаю (улыбается).

— Да! Да-да-да! Я совершенно не ждала успеха. Во-первых, я им не избалована. Во-вторых, в предыдущем году «Петушиная лошадь» представлялась журналом «Урал» на Бажовскую премию в Екатеринбурге, и мне позвонил председатель премии и сказал, что Бажовка — очень солидная премия, и на неё надо посылать хорошие книги, а не то, что я написала. Так что я с моими комплексами просто увяла напрочь. И не ждала первого места на «Книгуру», и даже не поверила, когда сказали про первое место, — решила, что злой розыгрыш. А уж «Книга года» была просто как снег на голову! Я настолько этого не ожидала, что надела не те туфли, в которых можно на сцену выйти, — старые и раздолбанные тапочки, в которых удобно бегать по достопримечательностям Москвы, но категорически нельзя выходить на сцену театра. До сих пор переживаю (улыбается).

Вообще-то это здорово. «Петушиная лошадь» — книга непростая, и я очень боялась, что её не будут читать. Погружение в мир незнакомой мифологии всегда трудно. Но мои читатели меня не подвели! Они меня поняли! Так что самая главная моя премия, конечно, — понимание моих читателей.

— Читатели поняли, но всё-таки «снег на голову»… То есть не было ощущения, что пишете «хит»? Или книга с самого начала воспринималась как не совсем обычная?

— У меня никогда нет ощущения, что пишу «хит». У меня заниженная самооценка, и всё время кажется, что делаю что-то не то. Потому что внутри идёт ярчайшая объёмная звучащая и пахнущая реальность, а на бумаге отражается только тень. Это даже не заниженная самооценка, а объективность. То, что внутри, лучше, чем то, что снаружи.

— Вообще, как встраивается роман «Куда скачет петушиная лошадь?» в творчество писателя Светланы Лавровой? Чем она похожа и не похожа на другие книги?

— «Петушиная лошадь» — абсолютно типичная для меня книга, абсолютно моя. Просто ей повезло с премиями. С одной стороны, она — естественное продолжение тех моих книг, в которых тоже были мифологии других народов. «Остров, которого нет» — это греческая мифология. Он, кстати, прошёл абсолютно незамеченным, сейчас уже и тираж закончился, а это совершенно программная для меня книга. «Загляни ко мне на Рагнарёк» — это скандинавская мифология. «Привидений почти не бывает» — по городскому пражскому фольклору, про привидений Праги, тоже неизданное. «Три сказки об Италии» — городской фольклор Рима, Сиены, Венеции (издательство «Сократ»).

С другой стороны, «Петушиная лошадь» продолжает линию моих повестей об Урале. Это «Аркаим: три дня до конца света», «Верните город на место!» (об Ирбите, издательство «Сократ»), «Коты, призраки и одна бабушка» (о Кыштыме, только что вышла в «АСТ»), любимейшая и ещё неизданная «Марго Синие Уши» (о Берёзовском). Иногда Урал слегка присутствует как фон с историческими «познавательными» реалиями, как в «Коты, призраки и одна бабушка» и «Марго Синие Уши», иногда доминирует, как в «Верните город на место», «Аркаиме» и «Петушиной лошади». Это всё — чем похожа на другие книги. А чем не похожа… Удачливостью. Две премии — это же надо, до сих пор не верю! Екатеринбург-то мне премий не даёт, а вот Москва балует!

С другой стороны, «Петушиная лошадь» продолжает линию моих повестей об Урале. Это «Аркаим: три дня до конца света», «Верните город на место!» (об Ирбите, издательство «Сократ»), «Коты, призраки и одна бабушка» (о Кыштыме, только что вышла в «АСТ»), любимейшая и ещё неизданная «Марго Синие Уши» (о Берёзовском). Иногда Урал слегка присутствует как фон с историческими «познавательными» реалиями, как в «Коты, призраки и одна бабушка» и «Марго Синие Уши», иногда доминирует, как в «Верните город на место», «Аркаиме» и «Петушиной лошади». Это всё — чем похожа на другие книги. А чем не похожа… Удачливостью. Две премии — это же надо, до сих пор не верю! Екатеринбург-то мне премий не даёт, а вот Москва балует!

— В «Петушиной лошади» удивительно плотно и естественно сплелись фантастика, фэнтези, своеобразный «научпоп» и очень хороший юмор. Плюс прекрасные иллюстрации. Это случилось само собой? Или с самого начала было желание объединить «разное»?

— Фантастика, фэнтези, «познавалка», юмор — смесь для меня типичная. Ещё одно, что вами не отмечено и не так заметно, ибо прячу, дабы не отпугнуть читателя. Это боль. Я много ездила по нашей области, очень много. Меньше — по Пермскому краю и Коми-краю, по Челябинской области. Когда в год от семидесяти до девяноста встреч с читателями, то ездишь много. Я вижу, что предыдущая цивилизация уже погибла. Та, о которой сказки — с деревнями, полями, реками, старыми заводами, церквами… Наверное, это естественный процесс — мне проще думать так, чем понимать, что деревню планомерно убили. Теперь нужен какой-то иной путь. Езжу и по Европе — там почему-то деревня жива (хотя тоже не беспроблемна). У нас тихо умирают исторические города и деревни. Что-то делается, конечно, вот в Усть-Утке вроде открыли ландшафтный парк «Демидовская пристань» — там самая первая пристань знаменитых «железных караванов» по Чусовой. Усть-Утка — самое первое русское поселение на территории Свердловской области, 1574 год! Ещё и Ермак не приходил! Здешняя крепость защищала владения Строгановых от башкир. Теперь жить в ней невозможно — работать негде. Может, ландшафтный парк спасёт, или хоть дачники…

Я много и бессвязно тут говорила, но это — самое главное. И в «Петушиной лошади» — та же боль! Уезжают не потому, что люди плохие, а потому что они хорошие и хотят хорошо работать и хорошо жить. Кстати, вы знаете, что реальная Даша (в жизни Саша) осталась в Сыктывкаре и не уехала ни в Москву, ни в Екатеринбург? Не из-за «Лошади», конечно, но тем не менее.

Нет, поймите меня правильно, я вовсе не ратую за то, чтобы все люди всю жизнь жили там, где родились! Кстати, если бы так было, Урал и Сибирь не заселили бы русские. Можно уезжать, можно искать долю, как делали наши предки, уходя в Сибирь и Крым. Но нужно сделать так, чтобы кому-то можно было и остаться, и быть счастливым на своей земле! Я знаю, что многие люди могут быть счастливы только на своей родине и внутри своего уклада жизни (я сама, например). Причём совершенно не идеализируя своих земляков (не ангелы вовсе!).

Иллюстрации — это низкий поклон издательству «КомпасГид». Они нашли то, что надо. У меня такого ещё не было. Причём иначе как чудом не назовёшь: ни один герой не похож на то, как я его вижу внутри себя, но всё вместе абсолютно прекрасно!

— Вы используете коми-пермяцкий фольклор, что даёт совершенно неожиданный ракурс. Чуть больше десяти лет назад вышел роман Алексея Иванова «Сердце Пармы», созданный на похожем материале. Конечно, это вполне «взрослая» книга, но всё-таки: может быть, у «Петушиной лошади» были какие-то литературные предшественники, источники или «родственники»?

— Да почему же фольклор даёт неожиданный ракурс? Фольклор — органичная часть жизни. Современный городской фольклор Екатеринбурга, например, — это нечто, достойное написания сказки. В Москве, может, фольклора меньше (хи-хи, это откровенный наезд), а у нас на Урале этого добра до сих пор хватает. Вы бы послушали, что рассказывал начальник спасателей в Берёзовском про современную шахту… человек не суеверный, современный и стесняющийся чудес.

А про Иванова… сейчас признаюсь в ужасной ереси. Вообще-то Алексея Иванова люблю, уважаю, обожаю и считаю самым лучшим писателем на Урале, самым лучшим писателем, писавшим про Урал (кроме Бажова), и вообще одним из лучших современных прозаиков, а для меня лично — лучшим. Но «Сердце Пармы» не читала! Просто боюсь. Боюсь, что разочаруюсь, что не понравится, и прочие глупости. Очень глупо, я понимаю. Но так вышло, что я сначала стала читать его документальные вещи про Урал — «Message: Чусовая», «Хребет России», влюбилась в этого писателя вусмерть и теперь боюсь читать его художественные вещи — а вдруг они хуже? Глупо до невероятия, я понимаю и торжественно обещаю победить свои страхи и прочитать. Так что моя «Лошадка» не родственница произведениям Алексея Иванова… но она, видимо, землячка и поэтому похожа. Кстати, снова об Алексее Иванове — поездку по Пермскому краю, в которой зародилась «Петушиная лошадь», придумал мой друг и коллега после прочтения «Хребта России», так что если уж говорить о родственниках, то «Хребет России» — отец «Петушиной лошади».

— Случалось что-нибудь невероятное в процессе написания книги? Ещё я знаю, что у неё были примечания, которые убрали по ходу редактирования. Можно рассказать о них поподробнее? Там ведь наверняка было что-то интересное.

— Книга появилась в результате двух поездок — в Сыктывкар и Чердынь—Соликамск—Усолье—Орёл-городок—Вильгорт—Камгорт—Ныроб—Пянтег. И вот в поездках было много интересного и прямо относящегося к будущей книге, потому что во время чердынской поездки я уже точно знала, что буду писать именно такую книгу. Но ничего невероятного не случалось.

В процессе редактирования убрали только одно примечание — ссылку на сайт «Пермский клуб любителей бездорожья», отчёт Виталия Мальцева «Чусовское озеро — далёкое и близкое». Там как раз фотография того монаха, который у меня в книжке. Не знаю, почему убрали. Я на встречах её даю, чтобы читатели могли посмотреть на одного моего совершенно реального героя. Зато попросили дать в конце словарик слов коми и манси — и это правильно, я с удовольствием его написала.

— Под занавес довольно предсказуемый вопрос: стоит ли ожидать в будущем чего-то, подобного «Петушиной лошади»?

— Ответ: и да, и нет. Может ведь и не получиться. Сколько было мертворождений — не сосчитать. Или напишется сказка, а читатели её не примут. И такое бывало. А ещё более вероятный вариант — напишется сказка, а её не издадут. Вот «Марго Синие Уши» — повесть, в которой я пишу о школе и говорю об очень дорогом для меня: что такое обычные и необычные дети, одарённые и неодарённые, дети как личности и дети как ценность для государства, об уважении к ребёнку. Она смешнючая, несмотря на серьёзные темы… но она никому не нужна. Тем более, наступили сложные экономически и политически времена, а в такие времена первыми страдают детские книжки — их перестают печатать. Так что даже если я напишу что-то важное, не факт, что оно дойдёт до читателя… грустно.

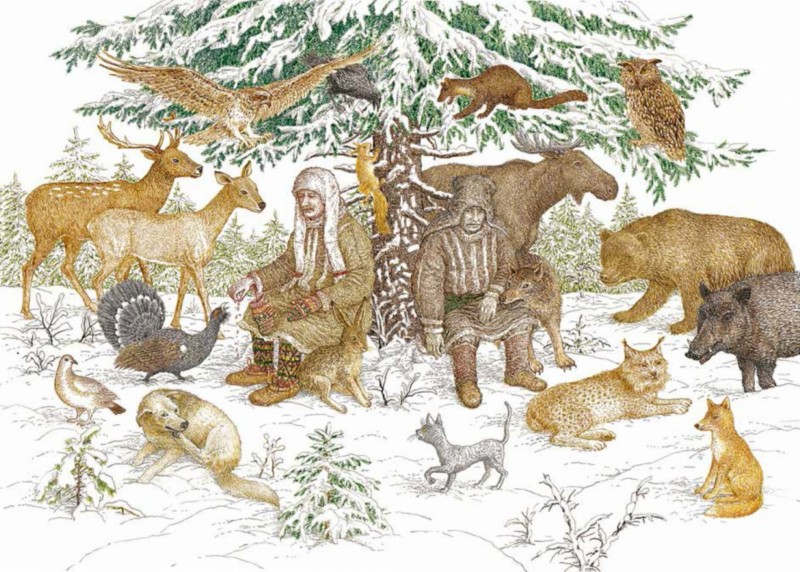

А в смысле «да» — хочется продолжить «коми-тему», и даже знаю про что — совсем другое. Хочется углубиться в городской фольклор Калининграда — была там всего два с половиной дня и влюбилась по уши в город и край. Хочется сказку про Хабаровский край с нанайскими сказками — уже есть первая глава, но дело откладывается.

Интервью: Кирилл Захаров, Библиогид

-

КНИГИ 16

Не знаете, что почитать?

- Перейти к отложенным

- Убрать из отложенных

- Добавить к сравнению

-

Поделиться и получить бонус

- Написать рецензию