| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |

| Эрмитаж. С этажа на этаж | +217 |

| Три девочки. История одной квартиры | +213 |

| Сказки старинного города | +180 |

| Когда мама была маленькой | +134 |

| Привет тебе, Митя Кукин! | +132 |

Мне хочется, чтоб девушки и дети

Пришли сюда на утреннем рассвете,

Чтоб день был светел, чтобы ветер тих,

Чтоб солнце золотилось на дороге.

...Забудь свои печали и тревоги, –

Здесь мёртые спокойны за живых.

Михаил Дудин

Поэт Михаил Дудин прошёл всю войну от первого до последнего дня и после окончания войны каждый год вместе со своими однополчанами отправлялся по местам сражений, поклониться памяти своих погибших товарищей. И он видел, что война, проклятая, натворила. Уже прошли не...

Все, кто уже прочёл замечательную книгу Олега Бундура «В гостях у белого медведя», знают, что Олег Семёнович несколько лет назад совершил путешествие по Северному Ледовитому океану на ледоколе «50 лет Победы» к самому полюсу и обратно. Поэтому именно он и стал автором новой книжки «Насти и Никиты» о современных ледоколах и их предшественниках.

Вообще, к радости читателей, это издательство очень активно осваивает ледяную тему, у них уже вышли «Антарктида» и «Арктика. Ледяная шапка Земли»,...

Интересная и очень красивая книга про Арктику вышла в издательстве «Настя и Никита»! Её написала Хельга Патаки - постоянный автор издательства «Настя и Никита», она знакома многим читателям по книгам «Дороги. От тропинки до шоссе», «Мосты Петербурга», «Арбат» и «Тула. Стальная душа, пряничное сердце».

Пару лет назад Хельга более полугода провела на архипелаге Шпицберген, работая художественным руководителем самого северного Дворца Культуры в мире в Баренцбурге, познакомилась с жизнью...

ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ СТИХИ!

Антология… Это слово может показаться скучным, таким, вроде бы, наукообразным. Но нет! Это вовсе не так!

Потому что слово «антология» происходит от очень даже симпатичных греческих слов «anthos», что значит – цветок, и «lego» – собираю. Так что же получается? А получается – букет. Собранные вместе стихи – как цветы в букете – вот что значит антология.

Поэтому и хочется сказать: «Дорогие взрослые, одарите детей цветами, почитайте детям стихи».

Моя антология –...

Это не просто небольшая раскраска хорошего качества, это ещё и отличный повод для разговора с детьми о разных периодах в истории изобразительного искусства, его видах и жанрах, художественных направлениях. Чего здесь только нет: восточные миниатюры и витражи, портреты, пейзажи и натюрморты, картины бытового жанра и марины, костюмы разных эпох и стран.

Очень хочется надеяться, что у «Арки» это своеобразная «проба пера», которая в будущем превратится в полноценный объёмный альбом для...

Эта книга – маленький домашний музей, который всегда под рукой. Под одной обложкой – работы художников Древней Руси и полотна мастеров Возрождения, фрески, мозаики, иконы. Все они – на основе евангельских сюжетов. Изучать (или просто рассматривать) картины гораздо интереснее, когда понимаешь, что значит тот или иной символ, цвет одежды, поза персонажа. Почему у Архангела Гавриила в руках белая лилия? Что за дары принесли волхвы Младенцу? Об этом и многом-многом другом мы узнаем из этой книги....

В этом альбоме для раскрашивания под одной обложкой собрано сразу три старинных детских книжки: «Мои краски», «Три цвета» и «Цветные задачи». Маленькие книжечки (12х15 см) были созданы художником «круга Малевича» Константином Ивановичем Рождественским (К. Ломовицкий – это псевдоним мастера, так, по фамилии матери, он подписывал некоторые свои произведения) и изданы в 1931 году (ОГИЗ – «Молодая гвардия»). Рождественский является автором и иллюстраций, и объяснений.

В книге «Мои краски»...

Детское восприятие мира во многом отличается от взрослого. Людям с годами свойственно утрачивать необыкновенное волшебное видение окружающего мира. За делами и заботами просто некогда остановиться и увидеть в желтых кленовых листьях звездочки или удивиться и порадоваться помпончику одуванчика. Время несется стремительно и мы с ним. А вот дети они останавливаются и задают вопросы. И, конечно, встречаются взрослые, которые по прежнему видят все это и стараются показать это окружающим, ну или хотя...

«Долгие-долгие годы Пикассо продолжал творить. Когда он умер - а ему уже исполнился 91 год, - то оставил почти ДВЕ ТЫСЯЧИ картин, более СЕМИ ТЫСЯЧ рисунков, больше ТЫСЯЧИ скульптур и многое-многое другое. Сегодня его считают одним из самых знаменитых художников в мире... но для меня он навсегда останется моим самым удивительным другом, и я надеюсь, что теперь он стал другом и для вас».

С какого возраста рассказывать детям об искусстве? С какими художниками начинать знакомить? Сложные...

ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ ЖЕЛЕЗНИКОВ (26.10.1925 – 03.12.2015)

Представьте себе: приходите вы в школу в хорошем расположении духа, ничто не предвещает перемен в вашей жизни. И вдруг весь мир переворачивается! Оказывается, вас, без вашего ведома и согласия, назначили вожатым в первый класс! Герой повести Железникова «Чудак из шестого «Б» Борис Збандуто попал именно в такое сложное положение. Его свобода кончилась. И дружба с одноклассником Сашкой дала трещину: не только из-за девочки Насти, которая...

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ ПАУСТОВСКИЙ

(19(31).05.1892 – 14.07.1968)

Писателя Паустовского называют романтиком – своими произведениями он прокладывал путь к идеалу, искал гармонию в жизни людей и природы, утверждал необходимость поэзии. Его письмо необыкновенно музыкально, а это значит, что чуткий внутренний слух – слух сердца – подкреплялся напряжённой писательской работой.

Он родился в Москве в семье железнодорожного служащего, человека эмоционального и увлекающегося. Видимо, от отца...

СВЯТОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ САХАРНОВ (12.03.1923–23.09.2010)

Питерские писатели-природоведы – это особое содружество. Они тесно общались, дружили, с особенной теплотой опекали новичков.

Писатель Сладков рассказывал, как пришёл однажды к писателю Бианки и познакомился там с моряком Сахарновым, только что приехавшим в Ленинград с Тихого океана. Тот принёс показать Бианки свою рукопись. Писать для детей он начал от удивления. «Однажды торпедный катер, которым он командовал, повредил винты. Вместо...

БАБОЧКИ

На просеке светится лужица

Синего неба синей.

Кружатся, кружатся, кружатся

Бабочки стайкой над ней.

Любят над лужей прохладной

Они беззаботно кружить…

Много ли маленьким надо,

Чтобы счастливыми быть?!

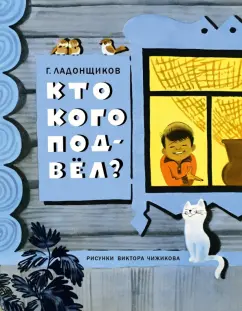

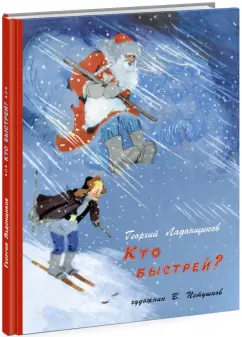

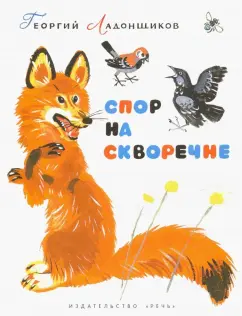

Здорово, что «Нигма» обратила внимание на эту книгу! Она издавалась в 1990 году и в прошлом году отпраздновала свой 25-летний юбилей. В сборник вошли 63 стихотворения из 4 поэтических циклов: «Про больших», «Про маленьких», «На речке, в поле и в лесу» и «Хитрый соня». Они о...

БОРИС ВИКТОРОВИЧ ШЕРГИН (16(28).07.1896 – 30.10.1973)

Житель города Архангельска Борис Викторович Шергин (правильное ударение в его фамилии – на первом слоге) – писатель, казалось бы, одной темы: он писал о своих земляках-поморах, людях отважных, сильных, суровых. Какие же ещё люди могут выжить в этих краях, где зима длинная-предлинная, а уж когда настанет лето, на солнце не нарадуешься – в полночь оно «сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо...

ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ КОВАЛЬ (09.02.1937-02.08.1995)

Юрий Коваль – один из самых ярких писателей ХХ века. Детскую литературу он, что называется, взорвал. Его творчество сродни полёту первого человека в космос: до Гагарина была одна планета, а после – совсем другая. Он ввёл в детскую литературу свободу как эстетическую и нравственную категорию, вернул детям вкус к высокому значению слова, которым жила русская классика.

А началось всё с невинных, слегка «хулиганских» упражнений по русскому языку,...

"Герои сказки Акима «Учитель Так-Так и его разноцветная школа» осваивают самую важную в жизни науку – «быть человеком». А это значит – быть внимательным к окружающим, помнить о них, думать о них, знать, что люди разные, поэтому им порой трудно понять друг друга. Необыкновенный учитель преподаёт героям сказки добросердечие и милосердие. Открыть своё сердце, сделать шаг навстречу другому человеку – не всегда легко. Но без этого умения жизненная дорога превратится в болото. «Так-Так» – это...

ЯКОВ ЛАЗАРЕВИЧ АКИМ (15.12.1923-21.11.2013)

Как рождаются стихи? По-разному. У Якова Лазаревича Акима дело было так: «Я шёл по улице, нёс молоко своей дочке... Начиналась зима, падал снег, медленный, пушистый. Первый снег! И только об этом подумал, как, откуда ни возьмись, вокруг меня вместе со снежинками заплясала, закружилась песенка: «Утром кот принёс на лапах Первый снег! Первый снег!» От удивления даже остановился... Выходит, сам сочинил?»

С тех пор прошло много лет, но эти стихи...

Владимир Гальдяев «КНИЖКА ПРО ВОЙНУ»

Однажды в издательстве мне предложили сделать рисунки к книге Константина Георгиевича Паустовского «Похождение жука-носорога».

Эта книга не о жуке, который ползает по траве и по веткам, а о жуке, который был на войне.

На одном из рисунков я нарисовал проводы. Война только началась. Жёны, матери, дети провожают своих близких на фронт. Уходит и солдат, которому сын дарит жука-носорога в спичечном коробке, чтобы отец вспоминал о своём доме, о...

Эта чудесная книжка – парная к "Томкиным снам" Евгения Чарушина, изданным "Детгизом" в прошлом году. Рассказов здесь 8:

1. Почему Тюпу прозвали Тюпой;

2. Тюпа маленький;

3. Почему Тюпа не ловит птиц;

4. Пунька и птицы;

5. Гаяр;

6. Про зайчат;

7. Олешки;

8. Захочешь есть – говорить научишься!

Книга в твёрдой и глянцевой обложке, напечатана на белоснежном и плотном офсете, шрифт крупный, удобный для детского самостоятельного чтения. В издании прекрасные,...

Издательство попросило Машу Вайсман рассказать, как началась эта книга:

«Однажды у нас на даче был шумный праздник – окончание лета и начало первого учебного года. Не такой уж веселый повод, скорее серьезный. Тем не менее, и дети, и родители радостно играли, пели, даже устроили смешную эстафету. Бегали из дома в сад и обратно… Пили чай с тортом на крылечке, срывали яблоки с веток и с хрустом их грызли…

Когда праздник закончился, среди прочих удивительных находок я обнаружила мягкую игрушку,...

Достаточно прочесть только одну "вдохновляющую фразу", чтобы навсегда вычеркнуть имя этого автора из списка тех, в чью сторону я буду смотреть при выборе раскрасок:

"Посмотри, о чём ты думаешь сейчас, это и станет твоим будущим" - гениально!

"думай о удачИ..." - no comment

Накрученные рецензии здесь не помогут.

О книге Николая Боровкова «Честное великанское» рассказывает художник издания – известный петербургский книжный график Елена Эргардт:

«Сказки Николая Боровкова «Честное великанское» точнее всего для меня определяет эпитет – «ладные». Всё в них по мерке, повествование неспешное, вдумчивое. Кажется, сидит автор на берегу спокойной реки и ведёт сказание – именно так хочется называть эти сказки. Николай Юрьевич уважительно относится к сказочному миру. Даже вымысел иллюстратора для него – земля...

Добавлю фотографии всей текстовой части.

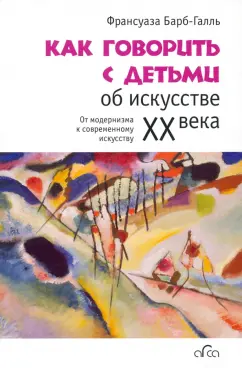

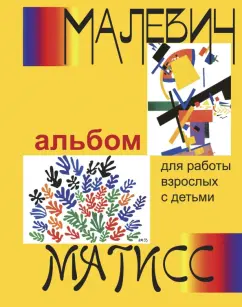

Прекрасное дополнение к книге Франсуазы Барб-Галль «Как говорить с детьми об искусстве ХХ века». Можно сначала максимально подробно разобрать все нюансы картины «Разговор» с помощью подсказок Барб-Галль, а потом вместе с этим альбомом не только познакомиться с Анри Матиссом – элегантным добрым старичком, почёсывающим за ухом кота, но и с героями других его полотен, да ещё и попробовать свои силы в разных видах изобразительного искусства.

Издательство обещает целую серию альбомов «Рисуем с...

Художник Андрей Аринушкин живёт во Франции, поэт Сергей Махотин – в Санкт-Петербурге, а встретились они в этой чудесной книжке издательства «Акварель»! Книжка огромная, яркая радостная, каждое из восьмистиший заканчивается словом «сам», и это последнее слово ребёнок обязательно захочет сказать первым, опередив читающих папу или маму.

Есть, к сожалению, в книжке небольшие огрехи. Взрослый не сможет не заметить опечатку в самом стихотворении, о которой уже написала lunar squirrel, и отсутствие...

Небольшая симпатичная сказка о встрече сердитого Серого Краба и любопытного Фламинго, которая стала для последнего роковой. :-)

Книжица маленькая, в ней всего 32 страницы. Мягкая картонная обложка, вытянутый в ширину формат, страницы скреплены на скрепках, средней плотности офсет, крупный шрифт, чёткая печать. На фото – вся текстовая часть целиком.

Я еле дождалась Петербургского Книжного Салона, чтобы купить второй томик Франсуазы Барб-Галль у «Арки». Это ещё одно превосходное по уровню подачи материала издание – отличный помощник в беседах с детьми о произведениях искусства.

Шрифт здесь действительно мелкий, но этот недостаток с лихвой компенсируется исчерпывающим содержанием, иллюстративным рядом великолепного качества и компактным форматом.

Книга в мягком переплёте, нетяжёлая, при этом крепко сделанная (страницы прошиты, можно...

О книге «Первый “А” от А до Я» рассказывает художник издания – известный петербургский книжный график Елена Эргардт:

«Книга Михаила Яснова «Первый “А” от А до Я» – радостная и лёгкая. И рисовалась она легко и радостно, потому что стихи Михаила Яснова просты и понятны, какими могут быть только очень хорошие стихи! Эта книга – мудрая шпаргалка для первоклассника, вступающего в неизвестную школьную жизнь. Потом, во втором классе, всё будет ему знакомо, и можно будет посмеяться над своими...

Эта игра – прекрасное дополнение к серии познавательных книг «Древний Рим», рекомендую! Играть можно всей семьёй, будет одинаково интересно и детям примерно с 6 лет, и родителям.

Расскажу поподробнее о том, что спрятало чудесное издательство «Пешком в историю» в этой маленькой вишнёвой коробочке. А спрятало оно там целых 65 карточек – внушительную и увесистую колоду, ни в одной из прежних игр такого количества игровых карт не было.

Перед игрой необходимо определить народ, за который каждый...

Немного об авторах этого издания:

«Хеннинг Визнер родился в 1944 году в Германии, изучал ветеринарную медицину в Мюнхене, потом работал ветеринаром в Мюнхенском зоопарке «Хеллабрунн», а с 1981 по 2009 год был директором «Хеллабрунна», первого в мире зоопарка, где условия обитания диких животных максимально приближены к естественной среде. Как директор зоопарка Хеннинг Визнер участвовал во многих проектах по сохранению редких видов животных и сотрудничал с организациями по охране диких животных...

ВОЛШЕБНЫЙ ХУДОЖНИК

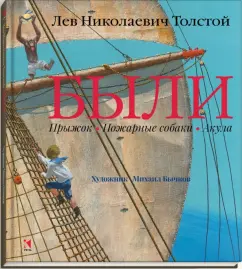

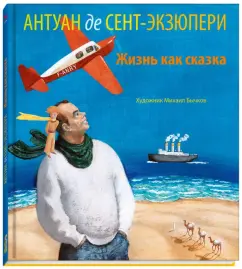

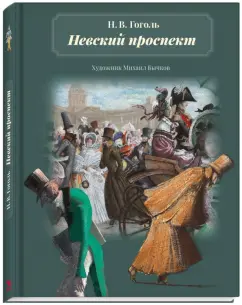

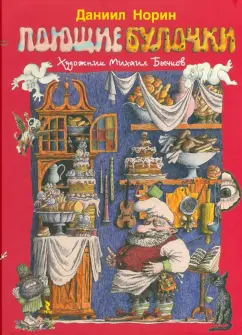

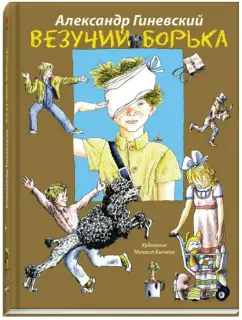

«В мастерской моего друга художника Михаила Бычкова живут необыкновенные существа. Под потолком парят деревянные птицы. В аквариуме о чём-то шепчутся разноцветные камешки. На внушительном столе можно увидеть толстое-претолстое увеличительное стекло с деревянной ручкой, похожее на морскую черепаху. А на полках плечом к плечу стоят книги, проиллюстрированные Михаилом Абрамовичем, блестят корешками и просятся в руки.

Вот «Три толстяка» Юрия Олеши – стоит её открыть, как...

«Я дышал, я цветы эти рвал, в это звёздное небо глядел»

Об Олеге Аркадьевиче Тарутине (1935-2000) вспоминает писатель и поэт Сергей Анатольевич Махотин:

«Есть в посёлке Тарховка под Петербургом старый двухэтажный домик на берегу озера Разлив. Принадлежит он Литфонду Союза писателей. Однажды и мне довелось в этом доме лето прожить. А соседом моим оказался Олег Аркадьевич Тарутин.

До этого мы близко не были знакомы. Но я знал, конечно, что Олег Аркадьевич – известный поэт, прозаик, даже...

Жутковатые легенды в стране аистов: призраки и мертвецы, великаны и карлики, колдуны и ведьмы, пророчества и проклятия, но читать их невероятно интересно. И сами легенды понравились, и прусские хроники в конце книги.

К такому бы великолепному содержанию ещё и достойное оформление – хорошую плотную бумагу, цветные иллюстрации. Жаль, что издательство выпустило столь бюджетный вариант.

Нестрашной, вполне безобидной и даже забавной легендой про обидчивую селёдку поделюсь:

«Как селёдка...

Компактная книжка в твёрдой обложке, качество исполнения у «Ниолы-Пресс» традиционно хорошее: плотная мелованная бумага, яркие фотографии. Жаль, что моделей здесь немного, а интересных – ещё меньше. Понравились только пинетки, ажурный джемпер и жакет. Остальные модели, на мой взгляд, безнадёжно устарели (издание 2008 года выпуска).

Славная книжка-картинка – хороший вариант и для чтения вслух малышам, и для чтения по ролям, когда текст уже хорошо знаком, и для начинающих самостоятельных читателей. Большой формат, крупный шрифт с буквой «ё» и на белом фоне, милейшие, обаятельные герои-зверюшки.

От предыдущих двух изданий про Хрюшу книга отличается форзацами без рисунка и отсутствием статьи об авторе-художнике Валерии Горбачёве.

Здесь всего 32 страницы, почти все я сфотографировала, не поместился только разворот без...

Простенькие рассказы, ничем особенно не зацепили, есть в них какая-то недосказанность. Почитала бы заранее, покупать бы не стала.

Качество издания неплохое: твёрдый переплёт, прошитый блок, каптал, средней плотности белый офсет, чёткий шрифт, приятные чёрно-белые иллюстрации А. Шевченко.

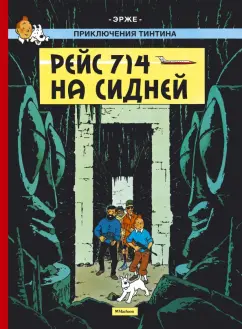

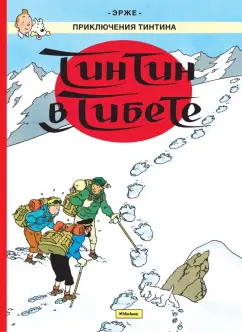

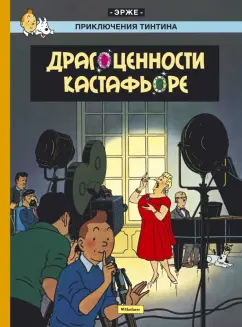

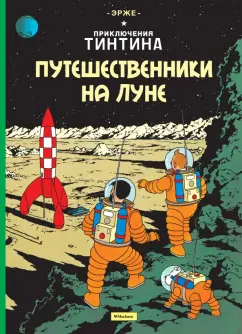

Книга такого же размера, как и вся серия комиксов о репортёрских похождениях Тинтина и его забавного пса Снежка.

К качеству печати претензий нет: твёрдый глянцевый переплёт, плотные офсетные страницы, крупный шрифт, иллюстраций из фильма достаточно на каждом из разворотов.

Всем поклонникам Тинтина стоит иметь книжку в своей коллекции.

По-моему, просто отличная книжка! 14 тематических праздников (в основном, правда, для мальчишек), классные идеи по украшению детской комнаты и оформлению праздничного стола: гирлянды, приглашения, карточки для гостей, салфетки и кольца для них, декоративные подсвечники и свечи, украшения для шпажек и соломинок, коробочки для сладостей.

Остаётся только дополнить всё это играми-конкурсами и детский праздник можно начинать!

Добавляю фотографии внешнего вида издания и страниц со сказочной повестью "Синдбад-мореход", комментариями составителя книги и оглавлением.

Издано добротно: прошитый блок, каптал, средней плотности офсет. Огорчает только "кусачая" цена за книгу такого небольшого объёма.

Это прекраснейшее издание продаётся давно, про него уже всё рассказали, поэтому я хочу выложить сюда только фотографии всей текстовой части, чтобы у читателей была возможность прочесть книгу на сайте и принять окончательное решение о покупке.

А в преддверии Дня Победы решила поделиться отрывком из другой книги Константина Георгиевича Паустовского – «Начало неведомого века»:

«Недавно знакомый писатель рассказал мне об этом удивительную историю. Писатель этот вырос в Латвии и хорошо говорит...

Эта толковая книжка – настоящая находка для тех, кто проводит с детьми на даче всё лето. Здесь подробно рассказано не только о том, когда и как сажать ту или иную садовую культуру, но ещё и о том, как правильно подготовить семена и рассаду, обустроить свой маленький детский огород и подготовить почву, подобрать горшки и инвентарь. Отдельные небольшие главы в конце книги расскажут о разных видах удобрений и о том, как самостоятельно сделать компостную кучу, о секретах растений и насекомых,...

«– Я не сторожевая собака, сколько раз повторять, – сказал Ураган. – Я собака – друг человека. Сядь, выпей кофейку и веди себя по-человечески.

– Прошляпил шляпу? – переспросила курица. – А при чем тут я? Я вяжу. Ничего не вижу, ничего не слышу и знать ничего не знаю. Кофе в холодильнике, вафли в кастрюльке. Угощайся на здоровье, только помалкивай, потому что говорю здесь я».

Помимо огромного пса Урагана, предпочитающего спать на кухонном столе, и забавной курицы, умеющей вязать, здесь...

Очень приятная книжечка по самостоятельному растениеводству. Всё вполне доступно (за исключением вышеупомянутых заячьих шариков, хотя идея эксперимента интересная), понятно, пошагово и в картинках.

С помощью книжки весной на собственном балконе можно попробовать вырастить подсолнух, картофель и помидоры, пересадить пеларгонию и даже сорняк – будру плющевидную. А в любое время года на подоконнике можно понаблюдать за соревнованием корешков и побегов фасоли в росте (если посадить фасолины в...

Редкую книжку 1958 года выкопала из архивов «Нигма», предмет вожделения многих коллекционеров. Посмотреть на мир с высоты и познакомиться друг с другом мечтают мальчишки разных континентов, стран и городов. Они говорят на разных языках, они по-разному одеты, их воздушные змеи совсем не похожи один на другой, а вот мечта у них – одна на всех!

Иллюстрации Фёдора Викторовича Лемкуля – чудо, на них столько всего интересного. Можно рассмотреть флаги, сравнив их с современными, дома и вывески,...

Замечательна книжка, не большая и не маленькая, живая и яркая, так и просится в руки. В ней представлены шесть коротеньких рассказов Константина Дмитриевича Ушинского о домашних животных.

Сборник «Бишка» в 2013 году выпускало издательство «Акварель» (там рассказов было больше, но некоторые из них даны в сокращении). В этой книжке с текстом всё хорошо, а уж иллюстрации Николая Александровича Устинова – глаз не оторвать!

К качеству печати никаких претензий: плотненькая мелованная бумага,...

Читать эту книгу невозможно: ком в горле, слёзы душат, голос то и дело срывается, но невозможно и не читать. Сказка «Как Серёжа на войну ходил» правдивее любой правды, эта правда, и военная, и человеческая, здесь буквально влита в каждую строку.

Юрий Яковлевич Яковлев (настоящая фамилия писателя – Ховкин) сам попал на фронт девятнадцатилетним мальчишкой, участвовал в обороне Москвы, был ранен, поэтому и о войне писал так ясно, сильно и проникновенно, рассказывая читателям о том, что довелось...

Какой роскошный громадный носорог живёт на обложке книжки! Его увидят все, кто догадается эту обложку распахнуть.

Герои Геннадия Калиновского неподражаемы: очаровательное крокодилье семейство, резвящиеся коты и поросята, летающие разноцветные жабы и, конечно, трогательный паинька-заинька. А кто этот английский джентльмен в хипстерских зелёных брюках? Это заяц. Его выдаёт только ухо, предательски выглядывающее из-под котелка. :-) Сей заяц настолько прекрасен, что появляется в книжке дважды,...

Красота, да и только! Старые и уютные московские улочки и переулки, площади и набережные, сталинские высотки и современные небоскрёбы, гербы России и Москвы, знаменитые Царь-пушка и Царь-колокол, знак нулевого километра России, метро и ВДНХ, москвичи и многочисленные гости столицы, голуби, воробьи, и, конечно, коты, куда же без них! А в сумме – ещё одна чудесная раскраска от Антонины Селезнёвой.

Антонина рисует, а «Речь» печатает её раскраски, явно быстрее, чем мы успеваем их раскрашивать....

Я очень люблю иллюстрации Татьяны Порфирьевны Капустиной. Огромное спасибо «Речи» за возвращение книжек с её рисунками к маленьким читателям. Эта – уже четвёртая по счёту, и очень хочется надеяться, что ещё много-много нас ждёт впереди!

Месяц назад издательство делилось в одном из своих блогов вот такой новостью:

«К нам в гости зашла Татьяна Порфирьевна Капустина, известный художник-анималист. Она оформила более семидесяти детских книг о животных. И скоро в издательстве «Речь» с её...

Мне никогда даже в голову не могло прийти, что имя Алян – производное от Александра. Александрик, Алька, Алекс, Саня, Шурик и иже с ними – это частенько встречается, но Алян!?! Богатая, однако, фантазия у родителей мальчика. :-)

В книжке всего семь небольших рассказов про этого самого Аляна. Рассказов живых, добрых, трогательных. Это же Виктор Голявкин!

По последнему рассказу «День рождения» в 1977 году был создан диафильм «День рождения Аляна». Диафильм можно легко найти на просторах сети,...

Очень красивая книжка! С её форзаца задувает ветром снежная зима, с нахзаца пышет зноем яркое и жаркое лето, а ребятишкам всё нипочём: весёлые и довольные они катят снежный ком или плетут венки из васильков.

А ещё они здесь катаются на лыжах, собирают грибы и осенние листья, ловят за хвост эхо и провожают на юг стаю журавлей. В общем, скучать им некогда.

Замечательные стихи, превосходно отпечатанные латвийской типографией иллюстрации, крупный, отлично подходящий и для самостоятельного чтения...

k7usha, в начале апреля эта книга стоила именно столько, сколько я написала. Цену снизили до 630 рублей - тоже абсолютно неадекватной суммы за издание такого объёма (не всегда в "Лабиринте" есть акционные скидки и не у всех покупателей - большие личные).

Сравнив с книгой "Было у бабушки сорок внучат" (те же 80 страниц, офсет, Чижиков), думаю, каждый сделает для себя выводы сам.

Уважаемая "Речь", а к Санкт-Петербургскому Книжному Салону не допечатаете исправленный тираж книги "Привет тебе, Митя Кукин!"? Все уже заждались...

А куда делась запятая из стихотворения "На яхте"?

"Летели какие-то чайки

О чём-то кричали ему".

Повесть «Рыцарь» – центральная в этой книге, она-то и понравилась больше всего. Первокласснику Коле Мухину невероятно повезло: его мама едет работать с иностранной делегацией в Крым, в пионерский лагерь «Прибрежный», и решает взять старшего сына с собой. Сначала мальчишка был в лагере только гостем, ему было грустно и одиноко. Но потом его неожиданно приняли в первый отряд, он познакомился и подружился с арабской девочкой Мадой, и завертелась настоящая жизнь: интересная, яркая, наполненная до...

1008 рублей за 80 страниц? Золотыми нитками книжка прошита? Автограф Виктора Александровича Чижикова в каждом экземпляре? Откуда такая цена? И это при наличии аналога от издательства "Эксмо" за 131 рубль.

"Лабиринт", скорее спускайтесь с облаков и не портите о себе впечатление.

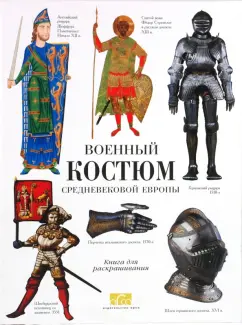

Книжка невероятно полезная. Очень странно, что на неё так мало отзывов…

Юрий Каштанов рассказывает в ней увлекательную историю русского военного костюма от времён Древней Руси до начала ХХ века и сопровождает свой рассказ собственными подробнейшими рисунками. Жаль, что цвета иллюстраций немного темноваты.

Долго писать не буду, а просто добавлю фотографии содержания, словарика военных терминов и избранных разворотов, ведь «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Отличная серия про забавного английского медвежонка появилась у «Азбуки»: маленькие, компактные книжечки, подробнейшие цветные иллюстрации, простой язык, крупный шрифт. И для чтения вслух они хороши, и для самостоятельного чтения. Можно собрать целую коллекцию и за вполне приемлемые деньги.

Игра «Маршрут на букву «М», в которую Паддингтон здесь играет с мистером Крубером, может стать толчком, основой для увлекательных игр в слова: на прогулке, на даче, в электричке.

Купила в подарок...

Не знаете, что почитать?