| Лучшие рецензии автора | Рейтинг |

| Английские сказки | +312 |

| Сказки народов России | +311 |

| Крокодилова родня. Сказки Африки | +309 |

| Забавные сказки | +259 |

| Троянская война и её герои. Приключения Одиссея | +255 |

Хотела было написать комплиментарный отзыв - ну до того ладная и складная книжка вышла, приятно и в руки взять, и почитать. Однако без ложки дегтя, способной испортить даже бочку меда, не обошлось.

Дочитала я 2/3 книги, до 220 с. (глава "Сокол") - и уткнулась аж в два непростительных исторических ляпа. Непростительных для издательства, позиционирующего себя как нацеленное на выпуск книг искусствоведческого и исторического плана, интересных как специалистам, так и любителям....

Дааа, согласна с Леонидом Черепановым - иллюстрация с видом на Петропавловку "доставляет". Особенно если ты сам родом из Питера и помнишь все эти виды/ракурсы как родные. Проблема даже не в том, что непонятно, с какой набережной (с какой решеткой) мы смотрим на крепость - а в том, что такого ракурса, с таким расположением объектов в кадре в принципе не существует. Подобная ограда на набережной есть еще и близ Петропавловки - на Каменноостровском проспекте, переходящем в Троицкий мост...

Прошу обладателей данного издания и других книг серии (в частности, "Войны и мира") подсказать, насколько четкий и хорошо читаемый здесь шрифт. В ВиМ он откровенно бледноват и малоконтрастен из-за тонирования страниц. "Петру" тоже не повезло или ситуация получше? И кто автор комментариев?

Blackboard, посмотрите последний выпуск "Книжной кухни", выложенный в аккаунте ВН в ВК. Там есть отголоски ваших рецензий на эту книгу :) Несмотря на несовпадение мнений редакции и читателей, приятно, что издательство отслеживает отклики - и, хочется надеяться, учитывает их. Лично я как-то особенно болезненно переживаю промахи у ВН - для меня это подтверждение нынешнего повсеместного отсутствия какой-либо гарантии качества даже в случае очень дорогих, так сказать, "элитных"...

Вступлюсь за издание от "Вита Нова". Почему-то Blackboard пишет: "Оказалось даже, что обнаружилась сказка ("Обезьяна в роли человека"), которой нет в издании "Вита Нова".

Очевидно, рецензента ввели в заблуждение разные названия упомянутой сказки в разных сборниках - у ВН она называется "Молодой англичанин", переводчик тот же - Татаринова. Добавлю, что у "Речи" - 10 сказок из трех сборников, а у ВН - 14 (плюс все циклы сказок...

С удивлением читаю в отзывах, что люди осваивают этот сборник с детьми-дошкольниками. С неменьшим удивлением заметила на обложке маркировку 6+. К сожалению, редакция "Речи" по своей старой недоброй традиции выкинула предисловие из книги 1985 года, где говорилось об особенностях африканского фольклора, и даже изменила старую аннотацию, где было сказано буквально следующее: "Сказки предназначены для взрослого читателя". Очень рекомендую учесть это при покупке. Мне как взрослому читателю...

Для Алонсо Кихано:

- размер иллюстраций примерно соответствует указанным вами по прежним изданиям: высота 18,5-19 см, ширина - 15,5-16 см (замерила 3-4 штуки в 3-м томе)

- здесь пожертвовали полем от корешка до левого края иллюстрации: если поля слева - 0,5 см, то поля справа (те, что у обреза) - 1,3 см

- что мне не понравилось еще на стадии просмотра макета: иллюстрации сильно смещены вверх, так что верхние поля - 2,5 см, а нижние - 4,7 см. Верхние и нижние границы иллюстрации не...

Мда, все новые и новые дизайнерские изобретения в каждой книге серии. Ну право же, классика - это так скучно! То ли дело дизайнерские фишки и примочки. Текст, фигурно обтекающий иллюстрации (изящно обтекаемый стул заставил прослезиться от умиления), картинки с выносом на поля... С нетерпением жду в следующих томах каллиграмм. Кто их удостоится - Толстой, Бунин, Чехов?

Господа, пожалуйста, не губите работу тех ваших коллег, кто сотрудничает с музеями и архивами, проводит большую работу по...

Обращаю внимание издательства и потенциальных покупателей - книги данной серии имеют технологически неудачное оформление. Переплет составной, из бумаги и ткани, причем ткань наклеена на верхнюю крышку переплета с открытым срезом, без подгиба внутрь. Поэтому ткань сыпется. Вижу, что многие в комментариях к разным томам серии уже писали об этой проблеме. Книги приходят с посеченной тканью запечатанными в пленку, прямо из типографии - т.е. это заложенный проектом производственный брак. Что с ними...

Забрала сегодня ВиМ из самовывоза. Вроде бы при беглом осмотре (каждый том запаян в пленку) книги показались идеальными. Дома заметила ниточку под пленкой, пришлось вскрыть упаковку одного (3-го) тома. Я обычно запаянные книги не вскрываю "до востребования" - до чтения руки доходят далеко не сразу, а идеальный микроклимат в наших домах отсутствует, замечаю, что в холодную сырую погоду при неработающем отоплении многие книги "ведет" волной. В общем, пришлось вскрыть и...

Неожиданно из небытия вернулась эта книга. Еще год назад, с появлением первых переизданий сказочных сборников с иллюстрациями Власова, я лелеяла робкую надежду на переиздание гомеровских поэм в пересказе для детей. И вот они в статусе "ожидается". Надо ли покупать это издание? Как человек, прочитавший Гомера как в русских поэтических переводах XIX века, так и знакомившийся с ним в подлиннике (ну вот такое у меня, почти дореволюционно-гимназическое образование :)), считаю, что данному...

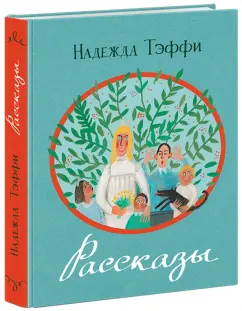

Спустя четыре месяца после покупки книга наконец прочитана. Ну что я могу добавить к своему более раннему отзыву? Только одно – покупайте и наслаждайтесь замечательным русским словом. Этот сборник вошел в мой список книг, обязательных к покупке в домашнюю библиотеку. Всё в нем ладно, чудно и к месту. Я не буду вывешивать здесь замеченные опечатки – они были, но единичные, в основном пунктуация (пара-тройка отсутствующих запятых в однородных членах и единожды точка в конце предложения; в одном...

Перелистала фото сейчас и не смогла вспомнить иллюстрации из этой книжки, хотя в моем детстве она была в домашней библиотеке именно в этом оформлении. А всё почему? А потому, что рисунок чудища был уж слишком жутким для моего детского воображения - спать потом было невозможно, и книжка практически не читалась и не просматривалась... Вот посмотрела эти картинки спустя 30 лет, и даже жаль, что никакого следа-воспоминания они во мне не оставили - красивые ведь, этнографически точные. Но чудище... ...

Уважаемый (-ая) рецензент Luchin! (не знаю, как к вам обратиться, ибо вы не определились с гендерной принадлежностью - пишете рецензии то от женского, то от мужского лица). Позвольте задать несколько вопросов:

"Книга очень удобная для чтения. Шрифт хороший" - где вы успели ознакомиться с книгой и убедиться в ее удобстве для чтения? Книга еще в предзаказе, т.е. в магазинах ее нет, скорее всего, еще в печати.

"...как тонко могли любить и чувствовать на рубеже 19 века" -...

Урвилов Вячеслав, спасибо, что все-таки выложили рецензию. С удивлением для себя узнала, что есть люди, считающие 400+/- р. за шикарно и (главное!) культурно изданную книгу, маленькую, но необычайно емкую, - "роскошью" и превышением "витальных потребностей"... Этаким пиром во время чумы. А может, пока душа еще тянется к таким вот "непрактичным безделицам" (стихам, искусству, красоте и гармонии), в нашем обществе еще не всё потеряно? Не надо книги, искусство...

Белая бумага - это прекрасно. Но где же иллюстрации? Впервые я прочитала эту книгу в детстве, в издании с черно-белыми, конечно, недостаточно четкими, но многочисленными фотографиями памятников и находок. Книга об археологии без иллюстраций - это очень смешно, если знать, что археологи всегда тщательнейшим образом фиксируют весь археологический материал, слой за слоем. С момента изобретения фотографии это делается камерами, в более давние времена - с помощью зарисовок (не только...

Господа хорошие (обращение к сотрудникам Лабиринта), известную советскую писательницу и фольклориста звали Ирина, а не Галина Карнаухова. Из-за ошибки в имени составителя сборника вы усложняете поиск в каталоге и теряете потенциальных покупателей. Ну, и просто неприлично допускать такую небрежность.

(часть 2)

Что касается бумаги, оформления – книга приятна во всех отношениях, кроме попадающихся бракованных листов (замятые еще до печати, не заломы при хранении и доставке, а именно мятый лист, разглаженный потом как будто под прессом – такое попадалось мне в этой серии в "Галльском петухе": там листы очень тонкие и много мятых, но я списала это тогда на "каКчество" тверской полиграфии, теперь вижу, что и Латвия идет по тому же пути). Отдельно стоит упомянуть, что...

(часть 1)

Холодное лето 53-го, ой, простите, 2017-го располагает к вдумчивому чтению. Что ж, начнем с "Забавных сказок".

Предисловие авторства ведущего редактора Юлии Шестаковой. Вроде бы здорово: впервые "Речь" решилась сама составлять столь нужные книгам предисловия, но к автору у меня есть вопросы.

с. 5 – "Ирина Карнаухова и Наталья Колпакова (...) познакомились в экспедициях на Русский Север, организованных Секцией изучения крестьянского искусства в...

(почему-то не получилось уместить все фото в одну рецензию, добавлю еще)

Что касается качества самого издания, то оформление традиционное для этой серии альманахов – чуть вытянутый по горизонтали, почти квадратный формат, мелованная бумага, много иллюстраций воспроизведено на разворот (этого требует форма самих подзоров, украшавших простыни во всю длину). Т.к. вышивки выполняются белым по белому, то все предметы представлены для контраста на темном фоне. Единственная претензия к...

Данный альманах представляет собой издание, выпущенное к выставке вышитых подзоров, проходившей в филиале Русского музея - Строгановском дворце - в 2012 году.

Из анонса прошедшей выставки: "Выставка впервые столь широко и полно представляет изделия из собрания Русского музея, занимающие особое место в богатом и разнообразном искусстве народной вышивки. Подзоры – это декорированные вышитыми, ткаными и кружевными узорами края простыней, которые служили украшением свадебной постели и...

Знаете, я уже много думала на эти темы, но, как вы правильно заметили, почти всё представляется утопией. Пока в законах нет какого-то положения о качестве печатной продукции, никаких санкций в отношении недобросовестных издателей не будет - без закона не заработает судебный механизм. Но есть подозрение, что и такой закон окажется "что дышло" - свои "человечки" помогут избежать любой ответственности за брак и халтуру. Посмотрите отзывы на книгу "Речи" "Привет...

Уважаемая trustful1, а вы правда считаете, что рецензент Severnaya скупает все книги "Речи", чтобы иметь удовольствие их отрецензировать? :) Конкретно этой книжки у меня пока нет, издательство и так разорило меня (как и всех нас) этой весной, успеть бы купленное прочесть. Но в целом по данной серии могу повторить: опечатки и редакторские ляпы есть в каждой книге, где-то больше, где-то меньше (из купленных мной, по крайней мере, а куплено 17: 5 ждут очереди на прочтение, 12 прочитано)....

Уважаемая Мешкова Татьяна, я разделяю ваше негодование по поводу вопиющей халтуры большинства книгоиздательств и абсолютного бесправия читателей, вынужденных покупать кота в мешке и не имеющих возможности наказать издателя за обман. Однако аргументация в вашем случае подкачала: буква ё тут вовсе не при чём :) Позвольте не согласиться с вашим утверждением о том, что в советское время "никому в голову не могло прийти исказить какую-либо букву" (видимо, речь идет о той же букве ё)....

Расположение номеров страниц, аляпистые корешки... Это все мелочи по сравнению с выехавшими на поля страниц иллюстрациями. Кому пришло в голову разрушить таким образом архитектуру макета?? А гигантский инициал в темном квадрате, с которого начинается текст глав - прямо под иллюстрацией? Это только мне кажется безвкусицей? Ведь в других томах такого нет, все более спокойно и изящно. Такое ощущение, что у всех книг серии был разный верстальщик, худред - и кому-то изменил вкус. И если над...

Blackboard_Writer, ваш вопрос о написании имени литературного героя прояснит Грамота.ру (цитирую):

Дон в Испании и испаноязычных странах – форма почтительного упоминания или обращения к мужчине (употребляется перед именами собственными мужчин – представителей знати), т.е. это нарицательное существительное, и если мы возьмем какого-нибудь абстрактного дона Педро, в родительном падеже верно: слезы дона Педро. Однако в именах литературных героев Дон Кихот и Дон Жуан слово дон традиционно...

Серия "Дар Речи" в последнее время развивается какими-то неожиданными скачками – и это и впечатляет, и настораживает одновременно. Мне не хотелось бы превращения этой серии в откровенно коммерческий продукт, штамповку однотипных изданий по принципу "куй железо, пока горячо". Волна ажиотажа рано или поздно спадет по причине пресыщения, и хочется, чтобы издательство не перекормило читательскую аудиторию продуктами невысокого качества.

По поводу уменьшения толщины сборников...

Покупать или не покупать "Армянские сказки" в серии "Дар Речи"? Для меня этот вопрос не стоял, даже несмотря на то, что уже лет десять я являюсь обладателем прекрасного сборника армянских сказок (о нем чуть ниже). Но т.к. другие потенциальные покупатели могут испытывать сомнения перед покупкой, попробую помочь с выбором.

Книга армянских сказок, которая долгое время для меня была единственным источником знакомства с фольклором этого древнего народа, вышла в 2006 году в...

И еще один сборник русских народных сказок из серии "Дар Речи", который я горячо рекомендую к покупке.

Кому-то может показаться, что такое количество изданий русского сказочного фольклора в домашней библиотеке избыточно. Но, уверяю вас, это совершенно не так. Во-первых, все сборники составлены из сказок, записанных, обработанных и пересказанных разными фольклористами. А это значит, что в них всегда будет какая-то своя, авторская интонация. Во-вторых, подборка сказок почти не...

Как же долго я ждала появления хороших, солидных, взрослых сборников русских народных сказок! Как же странно было полное отсутствие на нашем книжном рынке достойных изданий для тех, кто давно вышел из ясельного возраста, - на фоне изобилия переизданий западного и восточного фольклора (сборник от "Вита Нова", который я купила за бешеные деньги, не в счет - это, так сказать, десерт, а не блюдо на каждый день). И как я счастлива стать обладателем целой подборки замечательных изданий...

Очень сложно писать о книге, которая была настольной у нескольких поколений советских читательниц. Я почему-то уверена, что читали ее в основном девочки - и их мамы и бабушки. Объяснение этому у меня есть: читатель(-ница) может идентифицироваться в этой книге только с главной героиней (собственно Динкой, автобиографической фигурой), с главным героем (Ленькой) читателю идентифицироваться нельзя, он слишком идеализированная, утопическая фигура – нет таких мальчиков на свете, а если и есть, то это...

Внесу свою лепту в отзывы об этой книге. Вчера благодаря бдительному рецензенту (спасибо, Алена Тонких!) узнала о подвохе от издательства, связанном с участием двух художников с совершенно разной манерой в оформлении книги. Сегодня даже планировала отказаться от выкупа книги - но все-таки взяла ( в том числе и потому, что еще одна книга из заказа приехала - и уехала обратно - бракованной, а на третьей был сбит уголок; если бы отказалась еще и от "казаков", пришла бы домой с пустыми...

Это издание я, скорее всего, куплю. Помню эти иллюстрации еще со школьных времен, они одни из лучших. Но - опять одно большое "но", обедняющее данную серию, опускающее на уровень очередного коммерческого переиздания "картинок". Здесь опять нет - как и в большинстве современных изданий классики - никаких справочных материалов. Или есть? Никакой информации об этом нет ни от издательства, ни от первых покупателей. Если я ошибаюсь - прошу меня поправить и сообщить, что именно...

(часть 2, окончание)

Ценность подобных книг еще и в том, что в настоящий момент сами "малые народы" под натиском современной цивилизации переживают разрыв со своей культурой. Уходят традиции и бытовые привычки, уезжает молодежь, со смертью стариков уходит историческая память. Вот что удалось выяснить этнографам в 2011 году после экспедиции к юкагирам Среднеканского района Магаданской области (там их проживало около 80 человек):

- ни один юкагир не был занят в традиционных...

(часть 1)

Это единственная пока в моей практике рецензия, которую я начала писать, еще не дочитав книгу. Эмоции распирали. А ведь поначалу не хотела ее покупать – не прониклась обложкой...

Советую ли я покупать это издание? Да, непременно! Но кто его целевая аудитория – та самая, которая проникнется духом этих сказок, очаруется их поэтической силой и древней хтонической мощью? На мой взгляд, оптимальный читатель этого сборника – от 12 лет и до бесконечности (особенно рекомендую любителям...

Уважаемая Воронкова Светлана, не в обиду вам будет сказано, но профессиональному историку стоит покупать в подарок публикации источников, а не их пересказы, сделанные авторами-непрофессионалами. Вострышев - журналист, а не профессиональный историк. Книга написана в популярном жанре литературной, художественной биографии, ориентированном на массового читателя, а не специалиста. Данного издания в руках еще не держала, но подозреваю, что это переиздание под новым названием и новой обложкой старой...

Издание уже исчезло из продажи. Но хочется предупредить покупателей на случай переиздания (4 издания уже вышло, могут и 5-е наштамповать): данная книга составлена дилетантами. Первым (и, надеюсь, единственным) их изданием, попавшим в мою домашнюю библиотеку, оказались "Профессии старой России" от "Речи". Подробный разбор ляпов в этой книге я оставляла на странице товара. Что ж, даже пролистывания фотографий к еще одной книге Волковых достаточно, чтобы снова увидеть ошибки –...

Stpok, я после вашего отзыва о пустых страницах с иллюстрациями специально посмотрела несколько более старых книг ВН из имеющихся у меня (Андерсен 2-е издание, Ундина, Гауф, Толстой Детство и др.) - во всех встречается такое расположение иллюстраций с пустым оборотом. Чем это вызвано - не могу объяснить. Возможно, т.к. первые книги делались издательством с оригиналов кон. XIX - нач. ХХ вв. (в первые годы выходило очень много книг с иллюстрациями знаменитых художников прежних эпох, благодаря...

Дополню про художника (вечно у меня отзывы не помещаются в лабиринтовский объем). Художник здесь - соавтор книги наравне с писателем, собственно, именно из-за его работы я закрываю глаза на все перечисленные ляпы и упущения редакции.

Диодоров – один из лучших иллюстраторов произведений о жизни в XIX веке (иллюстраторов как крестьянского, так и дворянского быта) - и Толстого, в частности. В его иллюстрациях выходили народные рассказы Толстого "Чем люди живы" (издание 2010 года...

В отзывах на "Вита Нова" частенько приходится читать об идеально изданных книгах – без опечаток, без полиграфических проблем, безупречно подготовленных и буквально выстраданных редакцией. Словом, не книги, а само совершенство. Что ж, как обладатель некоторой коллекции их книг должна отметить, что многое – правда. Однако не всем изданиям "Вита Нова" повезло войти в мой личный "золотой список". К сожалению, любимая мною трилогия Толстого оказалась жертвой...

По поводу проседания книжных блоков - подтверждаю данную проблему. Книги на меловке очень тяжелые (до килограмма и более), корешок (пусть даже кожаный, с ребрами жесткости) не справляется с задачей удержания блока - блок начинает в верхней части отставать от каптала. Это связано не только с неплотным вертикальным хранением (у меня книги стоят ОЧЕНЬ плотно), но просто с чтением книг (лично я обычно читаю книги, держа их в руках, а не кладя на стол - думаю, что и большинство читателей тоже)....

для Stpok:

В переводе ошибки нет. Полотно измеряли в старину штуками, т.к. штука - это рулон, смотанное на бобину полотно, еще не разрезанное. Ткань обычно продавали/покупали/хранили в домашнем хозяйстве после изготовления на ткацком стане не отрезами на метраж, а именно целыми рулонами, т.к. одежду шили самостоятельно или у портного, магазинов готового платья и машинного производства до XIX века не было, ткани в быту требовалось много.

В Википедии:

Штука (полотна) — старая мера длины, не...

Часть 3 (окончание):

Итого. Книга, безусловно, интересна для первого знакомства с испано-португальской сказочной традицией. На фоне полного отсутствия на сегодняшнем книжном рынке аналогичных изданий – практически раритет (учитывая еще более редкую португальскую тему). Однако издание требует тщательной редактуры и корректуры, а также вводной статьи, которая выкинута "Речью" из старого издания (да, старая статья отличалась традиционными для того времени выпадами в адрес...

Часть 2 (продолжение рецензии)

В сказке "Жуан – монах без забот" (мне больше нравится другой перевод: "монах Жоан Беззаботный", в такой форме есть аллюзия на прозвища святых и монархов) главный герой (странствующий монах) называет короля "ваша милость" и (в 3-м лице) "его милость" (с. 158-159). Не знаю, какое обращение употреблено в оригинальной сказке на португальском языке. Думаю, что даже если речь идет о неграмотном монахе из простонародья, более...

Часть 1, только факты:

С. 15 – Я скажу тебе, что ты последний дурень (,) и не дам денег на дорогу... – пропуск запятой

С. 21 – ...отвезите меня в славный город Кадис, где мачты (,) словно лес (,) поднимаются над волнами... – сравнительный оборот выделяется запятыми, тем более что на с. 20 аналогичный оборот выделен запятыми ("брат уехал далеко – в славный город Кадис, где мачты кораблей, словно лес, поднимаются над лазурным морем")

С. 39 – Мы (,) как погонщики мулов: куда ни...

Перевод некоего В. Найденова (не знакома с этим именем, интернет выдает, что это "многостаночник" - переводчик с немецкого, английского, французского – в сказочном жанре работает последние 5-6 лет, до этого переводил фантастику) терпим, тем более что сравнить не с чем, но требует доработки литературным редактором, а корректором пропущены несколько опечаток.

Пару слов об иллюстраторе и о "бумаге". В интервью Каплан признавался, что искать в его работах исторические основы...

Ну что ж, пора проводить очередной сеанс разоблачения магии. А то в разных книжных сообществах потенциальные покупатели, введенные редакцией в заблуждение, рекомендуют эту книгу как сборник сказок для детей дошкольного возраста. Тогда как до 6-7 класса средней школы все могут не беспокоиться... Издательский обман? Или невежество вульгарное, обыкновенное? Внимание, следите за руками.

Начнем с того, что редакция АСТ – на мой взгляд, не от особого ума, а просто в маркетинговых целях - изменила...

Не буду писать подробный отзыв на содержательную часть книги. С одной стороны, это прекрасный русский язык, экзотический, незнакомый большинству жителей России дальневосточный колорит. С другой - в части рассказов есть откровенно слабые по сегодняшним меркам места, те фрагменты, что посвящены человеческим отношениям, смотрятся уже старомодно и неактуально (да, я не люблю слово "старомодно" по отношению к литературе - я вообще люблю разную литературу, разных эпох. Но вот впечатление,...

Уважаемый pavko, давайте не будем мериться размерами своих библиотек и длительностью преданности издательству )) У меня достаточно много книг ВН, но я никогда не могла понять логики назначения начальной (до всяких последующих "инфляционных", "аукционных" и "коллекционерских" корректировок. Кстати, против последней "инфляционной" поправки вообще протестую: рубль по отношению к валютам укрепился на 20% к концу года, а стоимость новых томов у ВН выросла...

Я бы не стала вслед за издательством повторять безапелляционные слова вроде "первый и единственный до сего дня". Лексика издателей понятна, книгу надо представить как можно более уникальной, чтобы ее продать. Однако не далее как в 2016 году издательством "Форум" (оно специализируется на фольклоре народов мира) выпущена книга "Бретонские легенды". Переводчик там другой, конечно, потому что "Вита Нова" заказывала перевод специально для своего издания. Но,...

Есть два подхода в публикации фольклора: первый - это адапт для неспециалистов (тем более для детей), когда "народное" пересказывается на хорошем литературном языке, стилизуется, если необходимо, под народный же, разговорный язык, редактируется и цензурируется (особенно в детских изданиях: в фольклорных сказках еще с XIX века, с первых изданий братьев Гримм, принято убирать весь эротический подтекст как неуместный для юной аудитории) - и только в таком виде выходит в свет. А вот второй подход,...

Я давно ломала голову над тем, почему подарочное издание, коим является "Волшебный короб", имеет так мало читательских отзывов. Не может быть, чтобы потенциального читателя отпугивала цена – в конце концов, у "Речи" масса книг еще более дорогих и собравших толпы восторженных поклонников. Купила, прочла – и поняла.

Главным – если не сказать единственным – достоинством данной книги является прекрасная корректура. Зная уже по опыту о встречающихся у "Речи"...

Книга, безусловно, красива и приятна. Издание вышло нарядным. На мой вкус, не стоило только добавлять тонировку "треугольниками" по краям страниц – лишняя рябь образовалась. Корректура чистая.

Прочла вчера половину книги, дойдя наконец до "Звездоглазки" (я предварительно ознакомилась с этой сказкой Топелиуса в интернете, перед покупкой книги). И каково же было мое изумление, когда я поняла, что в пересказе Любарской сказка ПОЛНОСТЬЮ переиначена. Там совсем другое развитие...

Очаровательная книга. Принимать по 1-2 главе на ночь при стрессах и плохом настроении в качестве антидепрессанта :)

Добротное, ладное, бесшумное (не скрипит! книги из российских типографий часто скрипят из-за небрежной склейки), качественное издание - какими обычно и бывают латвийские книги. У меня красная обложка - нравится, что можно выбрать. Формат аналогичен изданию рассказов Тэффи. Вроде бы книги вполне традиционной сегодня "ширины", но за счет небольшого уменьшения...

По последним сообщениям издательства (из комментариев в соцсетях): "В допечатке мы очень сильно поправили перевод".

На странице книги в Лабиринте указано - "2-е издание, переработанное". Год выпуска - 2017.

Знаменательное, конечно, событие. Во-первых, тем, что переиздание вышло под шумок, не привлекая внимания достопочтенной публики. Во-вторых... тем, что оно все-таки вышло. Надеюсь, всем понятно, что рецензии читательской аудитории имеют вес и силу? Что в наш век...

Нынче у издателей-переиздателей не модно ссылаться на авторов-создателей продукта. Вот и в этих наборах, на которые я возлагала такие большие надежды, нет никакой информации о творчестве Веры Павловой. Указано, что "художник", но никакой минимальной биографической справки любопытствующий читатель не найдет - обложка набора девственно-чиста внутри. Не указано даже, к какой книге были созданы художником эти иллюстрации. При этом сама "Речь" издала минимум еще две книги,...

К полиграфии не придерешься, спасибо сотрудникам "Речи", отвечающим за работу над иллюстрациями. Кочергин в оригиналах - это праздник. На обороте цитата из сказки, относящаяся к иллюстрации. Открытки не пронумерованы, поэтому для желающих разложить их по порядку придется перечитать текст произведения. Внутри обложка набора темно-синяя, поэтому краткий текст вынесен на один из клапанов. Текст вы можете прочесть в описании на странице товара в Лабиринте, больше там нет ни слова....

(2-я часть отзыва, окончание)

Попытаюсь объяснить, почему именно этот сборник уникален.

При всем богатстве итальянской сказочной традиции выделить собственно народную форму, сказку-первооснову довольно трудно. Дело в том, что, как писал Джанни Родари, вплоть до середины ХХ века "в Италии не было своих братьев Гримм" (в остальной Европе и в России собирание национального фольклора началось в XVIII-XIX веках). Лишь в 1956 году вышел сборник итальянского писателя и журналиста Итало...

(1-я часть отзыва)

Рецензию на эту книгу хочу начать с благодарности корректору Е. Васильевой – она идеально справилась с корректурой данного издания. Читать легко и приятно, глаз ни за что не цепляется, нет ни одной пропущенной запятой, не говоря уже об опечатках. Жаль, что с "Волшебным сундучком" всё вышло иначе. Надеюсь, что редакция, во-первых, поблагодарит сотрудника за работу над итальянским сборником, а во-вторых, подумает, почему тот же самый корректор не справился с другим...

У меня вопрос: вот эта рамочка с силуэтами на обложке - она целиком авторства Рэкхема или кто-то в издательстве ему помогал?

Не знаете, что почитать?